- 荻原井泉水と尾崎放哉の運命的な再会と深い関係性

- 放哉の俳句は宗教と芸術の狭間で生まれた魂の表現

- 多くの人々の縁によって成り立っていた放哉の人生

- 井泉水の一期一会の精神と、老いと死に対する覚悟

荻原井泉水の略歴・経歴

荻原井泉水(おぎわら・せいせんすい、1884年~1976年)

俳人、俳論家。本名は、幾太郎(いくたろう)、後に藤吉(とうきち)。

東京都港区浜松町の生まれ。麻布中学の頃より俳句を作り始める。正則中学、第一高等学校を経て、1908年に東京帝国大学文科大学言語学科を卒業。

「層雲」を主宰し、弟子に、自由律俳句で有名な俳人、尾崎放哉(おざき・ほうさい、1885年~1926年)や、種田山頭火(たねだ・さんとうか、1882年~1940年)らがいる。

『畸人常人』の目次

放哉という男

はしがき

放つということ

彼とわたし

一燈園

天香さんと彼

常照院

久闊

失脚

懺悔

あなた任せ

小豆島

木魚

空

海

地藏菩薩

沈黙

秋

月

こども

雜念

その男

述懷

釣鐘

年暮れぬ

無所住

世の中

陶房

山寺の和尚随翁随談

長生・余生・新生

水のこころ

自(みずから)自(おのずから)

みのむし

めでたき人

雪

笈の小文

青い山

落葉

時雨

無為

牛に習う

柳

梅

竹

雲

富士

黒と白

旅のこころ

奥の細道

縦と横

行きと帰り

歩くと坐る

聖と凡

畸人常人

東と西

南と北

上と下

中

円鎌倉随談

貝原益軒とわたくし

年齢というもの

姓名というもの

結婚式とお葬式

臥禅

病牀日日好日

骨壺

溲瓶譚

死は安楽

夫婦の縁

木魚の音

机の上の花跋 大山澄太

『畸人常人』の概要・内容

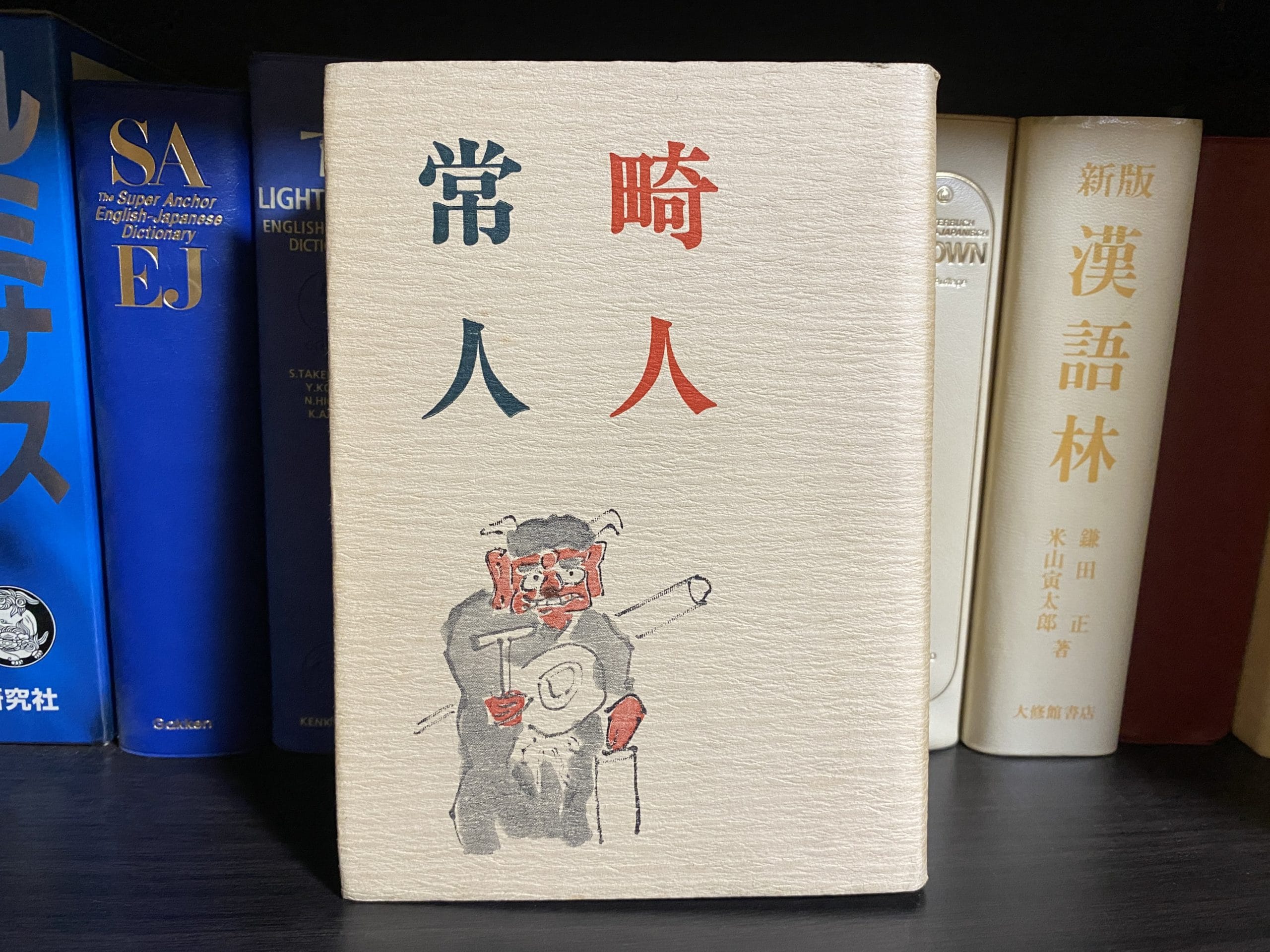

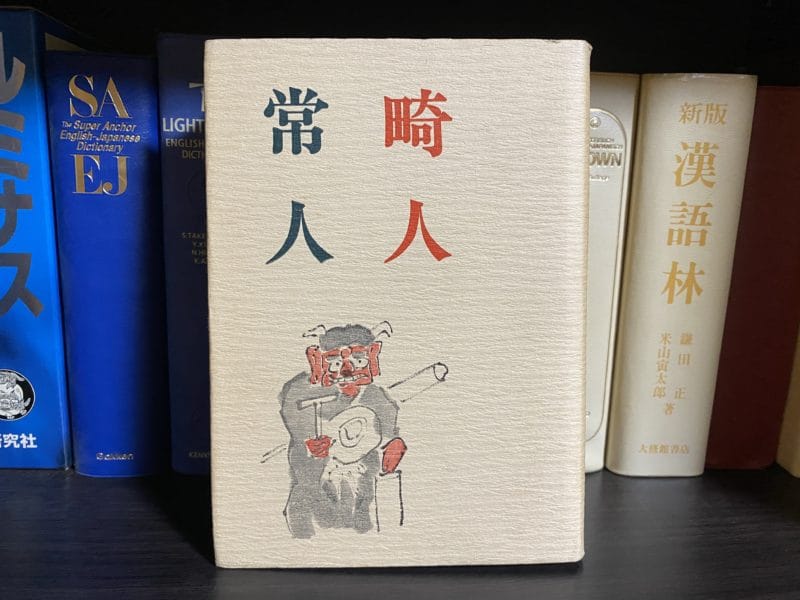

1976年10月30日に第一刷が発行。大法輪閣。383ページ。ハードカバー。127mm×182mm。B6判。

最初の4ページに荻原井泉水の写真など。

目次の通り、「放哉という男」(3~216ページ)、「随翁随談」(219~336ページ)、「鎌倉随談」(339~380ページ)の三部構成。

「放哉という男」は、『大法輪』1958年9月号~1959年12月号に連載。

「随翁随談」は、『大法輪』1971年1月号~1975年3月号に連載(一部割愛)。

「鎌倉随談」は、『大法輪』1975年4月号~1976年11月号に連載(一部割愛)。

解説は、荻原井泉水の弟子で、宗教家、俳人の大山澄太(おおやま・すみた、1899年~1944年)。

岡山県井原市の出身。大阪貿易語学校(現・開明中学校・高等学校)卒業後、逓信省に入省。戦後に愛媛県で著述や社会教育。「大耕」を主宰。種田山頭火の顕彰にも努めた人物。

『畸人常人』の要約・感想

- 運命の序章、京都で交錯した二つの魂

- 宗教と芸術の狭間で生まれた魂の句

- 人の縁が繋いだ放哉の命脈

- 放哉が見た明治と大正の光と影

- 井泉水が語る俳句と人生の真実

- 放哉と山頭火、芭蕉門人との奇妙な符合

- 荻原井泉水、その驚くべき素顔

- 「一期一会」の心で今を生きる

『畸人常人』(きじんじょうじん)という、一度聞いたら忘れられない力強い題名の本がある。

自由律俳句の巨匠、荻原井泉水(おぎわら・せいせんすい、1884年~1976年)によって書かれたこの一冊は、単なる随筆集や俳句解説書の枠を遥かに超えている。

本書の中心にいるのは、あまりにも有名な俳人、尾崎放哉(おざき・ほうさい、1885年~1926年)である。

そして、放哉と並び称される種田山頭火(たねだ・さんとうか、1882年~1940年)の影も色濃く映し出されている。

本書を読み解くことは、彼ら「畸人」たちの破天荒で純粋な生き様と、彼らを見つめ、支え、その才能を世に知らしめた荻原井泉水という、一見「常人」でありながら非凡な精神を持つ人物の魂の交流を追体験することに他ならない。

そこには、時代を超えて私たちの胸を打つ、人間の縁の不思議さ、芸術と人生の相克、そして揺るぎない死生観が横たわっている。

この記事では、『畸人常人』が描き出す、痛々しくも美しい人間たちのドラマの深淵へと、読者の皆様をご案内したい。これは、俳句に詳しい者だけのものではない。

むしろ、日々の生活に息苦しさや疑問を感じ、真の「生きる」とは何かを模索するすべての人々に開かれた、人生の指南書なのである。

運命の序章、京都で交錯した二つの魂

多くの人は、師である荻原井泉水が構える京都の拠点へ、弟子である尾崎放哉が教えを乞いにやってきた、という構図を思い描くかもしれない。

しかし、事実はその逆であった。

『畸人常人』は、我々の固定観念を静かに覆すところから、二人の物語を始める。

放哉が京都の一燈園に飛び込んだのは大正十二年十一月二十三日である。わたしが京都の東福寺塔頭なる天得院に身を寄せたのは大正十三年四月であるから、放哉はわたしよりも半年ほど以前に京都にきていたのである。(P.30「放哉という男:天香さんと彼」)

驚くべきことに、京都の地を先に踏んでいたのは尾崎放哉の方だった。1923年11月23日に京都の一燈園に入っていたのである。

荻原井泉水は、翌年1924年4月に京都に来たのだった。

井泉水は、すでに入園していた放哉の身を案じて一燈園を訪れた。その時、放哉は托鉢に出ていて留守であった。

だが、思想家であり一燈園の創始者である西田天香(にしだ・てんこう、1872年~1968年)が在園中だったので、小一時間ほど話をしている。

この小さな時間軸のズレが、二人の関係性をより深く、運命的なものとして浮かび上がらせる。

後に、尾崎放哉が荻原井泉水を訪ねてやってくるのである。

では、そもそも井泉水はなぜ京都へ来たのだろうか。その動機もまた、人の縁が絡んだ興味深いものだった。

東本願寺の法主の大谷句仏さんは俳句のうえでかねがね懇意に願っている。句仏さんにお願いしたならば何とか出来るのではないかと思った。わたしが京都へ来た動機はそれだった。(P.58「放哉という男:懺悔」)

井泉水は、浄土真宗の僧であり、俳人、画家としても知られる大谷光演(おおたに・こうえん、1875年~1943年)、その人、句仏を頼って京都へ来た。

東本願寺の別院への紹介を期待していたが、この話は結局のところ成就しなかった。

しかし、この失敗が新たな縁を生む。東本願寺門前にある仏教書専門の書店の主人と知己を得て、最終的に東福寺の天得院を紹介してもらうことができたのだ。

一つの扉が閉まれば、また別の扉が開く。人生の妙とは、まさにこのようなことを言うのだろう。

井泉水が京都に滞在したのは、五年余り。彼が「一年のうちでいちばん美しい」と語る五月の京都。

その時期に井泉水と放哉は酒を酌み交わし、語り合った。

しかし、その夜、放哉は滞在していた常照院で泥酔して悪態をつき、追い出されてしまう。放哉の人生は、常にこうした危うさと隣り合わせだった。

しかし、そんな彼を見捨てず、手を差し伸べる人々が必ず現れるのである。

宗教と芸術の狭間で生まれた魂の句

尾崎放哉の句は、なぜこれほどまでに人の心を捉えるのか。

その秘密の一端を、井泉水は「宗教」と「芸術」という二つの概念を用いて、鮮やかに解き明かしている。

放哉が常照院時代に詠んだ初期の句に、その本質は凝縮されている。

この句は放哉の心境生活の最初のものであるとともに、彼の最後までつづいている気持である。ほんとうの心の奥から「手を合わせて」しまえば、それはりっぱに「宗教」である。手を合わせる直前の「両膝をそろえる」自分を自分として見すえたところに「宗教」と紙一重を隔てながら、宗教とは別箇のものとしての「芸術」がある。ここに「俳句人」として放哉がある。(P.37「放哉という男:常照院」)

ここで言及されている句は、「板じきに夕餉の両膝を揃える」である。

井泉水の解説は、驚くほど明快だ。もしこの句が、手を合わせ祈る姿そのものを詠んでいれば、それは「宗教」の領域に入る。

しかし放哉は、祈る直前の、静かに両膝を揃える自身の姿を客観的に見つめている。その冷静な視線、自己を対象化する眼差しこそが、作品を「芸術」の高みへと昇華させているのだ。

放哉は、救済を求める一人の人間であると同時に、その姿を冷徹に見つめる「俳句人」でもあった。

この二つの自己の狭間で、彼の魂は震え、それが他に類を見ない緊張感を孕んだ句となって結晶したのである。

この「芸術」としての俳句への信念は、井泉水自身の俳句観とも深く共鳴している。

俳句は生きた人間のいきづきそのものでなくてはならない。血のかよいあった生活の脈搏でなければならない。従って、自由なリズムをもったものでなければならない。(P.126「放哉という男:月」)

井泉水が主宰した自由律俳句結社『層雲』は、まさにこの理念を掲げていた。

しかし、2,000人から3,000人の同人の中で、この理念を真に体現できた者がどれほどいたか。井泉水は、尾崎放哉こそが、その数少ない一人であったと断言する。

放哉の句は、技巧や定型から作られたものではない。彼の生活、彼の呼吸、彼の脈動そのものが、そのまま言葉となったものだった。

だからこそ、その一句一句が、私たちの心に直接響いてくるのだ。

人の縁が繋いだ放哉の命脈

常照院を追い出され、行き場を失った放哉。

しかし、彼の人生には不思議と救いの手が差し伸べられる。その中心的な役割を果たしたのが、住田無相(すみだ・むそう、生没年不詳)、号は蓮車(れんしゃ)という人物だった。

彼とは一燈園の平岡という人物を介して知り合った。

その存在が放哉の運命を大きく左右することになる。

無相がふと思い当たったのは神戸の須磨寺だった。無相は須磨寺の上層部に知己をもっていた。須磨寺は大きな寺で、寺僧のほかに雑用をするものを合わせたらば百人あまりの人は居るだろう。そこに放哉一人を加えることはさして難しいことではなかろう。さっそく話してみてあげましょうと、気易く言ってくれた。(P.70「放哉という男:あなた任せ」)

この住田無相の尽力により、放哉は神戸の須磨寺に寺男として迎え入れられることになった。

この出来事は、放哉の人生が彼一人の力だけでなく、多くの人々の善意や縁によってかろうじて繋ぎ止められていたことを象徴している。

井泉水、西田天香、そして住田無相。

彼らの存在なくして、後の小豆島での円熟期の句は生まれなかったかもしれない。須磨寺での生活は、放哉に束の間の安らぎをもたらしたのだろうか。

そこで詠まれた句には、ある種の解放感が漂っている。

大空のました帽子かぶらず

放哉海の空は山の空へかけて広々としていた。夏らしい白い雲は現われては消え、また消えては現われつつ、無辺無窮の空を流れていた。(P.94「放哉という男:海」)

この句は、同じく放浪の俳人である種田山頭火の「まったく雲がない笠をぬぎ」という有名な一句を彷彿とさせる。

遮るもののない広大な空の下で、社会的な肩書や体面といった「帽子」を脱ぎ捨て、素っ裸の自分で在ることの心地よさ。

それは、常に何かに縛られ、苦しんできた放哉が、ようやく手にした小さな自由の証だったのかもしれない。

放哉が見た明治と大正の光と影

放哉とは、一体どのような人間だったのか。彼は自らの性格を、冷静に分析している。

一、小生ノ性格ヨリ申叙ブ……学校時代ヨリ、法律ヨリモ哲学宗教ニ趣味ヲ持チ、釈宗流師存生中ハヨク鎌倉円覚寺 行ッタモノ也。「正直」ヲ大切ナ道ト心得居タル凡俗也。(P.152「放哉という男:述懐」)

エリートコースを歩みながらも、その心は常に法律という現実的な学問よりも、哲学や宗教といった形而上の世界に惹かれていた。

そして自らを、不器用なまでに「正直」を信条とする凡俗な人間だと語る。

興味深いのは、彼が鎌倉の円覚寺に通っていたという事実だ。

これは、後に詳しく触れるが、井泉水とも繋がる点であり、二人の精神的な共鳴の根底に、禅的な思想があったことを窺わせる。

そんな放哉の眼は、同時代をも鋭く見つめていた。

福井県の小浜にあった常高寺で出会ったという乞食の言葉を、彼は印象深く記録している。

何と言っても明治のころは好かったね、人間の心持が正直だったよ。大正になって、人間がこすっからくなった。朝鮮や満洲や、おれたちが血や汗を流して手に入れたところだが、今日の日本人はしぼりとることばかりやっている。それで日本が今のように大きくなったとしても、先の先のことが案じられる。(P.214「放哉という男:郷愁」)

これは、いつの時代にも聞かれる「昔は良かった」という懐古の言葉かもしれない。

しかし、そこには単なるノスタルジーを超えた、時代の変化に対する深い洞察が込められている。

明治という時代の持つある種の純粋さや実直さが失われ、大正という時代が功利的で計算高いものに変質していく様を、社会の最底辺にいる人物の口を通して語らせる。

これは、放哉自身の時代認識の表れでもあっただろう。

経済的な発展と引き換えに、日本人が失いつつある精神性への警鐘。

その憂いは、百年後の現代を生きる我々の心にも、重く響く。

最後に「放哉という男」の注意点として、小豆島に渡る前で終わっている点。かなり唐突な終わり方である。

これは正直なところ、謎である。

井泉水が語る俳句と人生の真実

『畸人常人』の後半は、井泉水自身の円熟した人生観や芸術観が色濃く反映された「随翁随談」が中心となる。

彼の眼差しは、放哉や山頭火だけでなく、古今の文人や、彼自身の人生にも向けられていく。

数え年で八十八歳になった時、井泉水は自らの号を「随翁」と改めた。その由来に、彼の晩年の心境が端的に示されている。

さて、その新しい号は「随翁」とする。随翁の“随”は私が多年、人生の心構えとしているところ。「随処作主」(随処ニ主トナル)の随である。随翁の“翁”とは、お前の言葉に似合わず、ジジムサイではないか、と言われようが……肉体は何と言っても事実、若くはない。年齢相応ということは常に心得ているべきもの、無理をしてはいけないという自戒の気持である。(P.221「随翁随談:長生・余生・新生」)

「随処に主となる」とは、どのような場所に置かれても、主体性を持って生きるという禅の教えである。

流れに身を任せながらも、決して自分を見失わない。

老いという現実を受け入れ、自戒を込めて「翁」を名乗る。

そのしなやかで力強い生き様は、まさに彼の自由律俳句そのものを体現しているかのようだ。

その円熟した眼は、種田山頭火の代表句にも、独自の光を当てる。

分け入っても分け入っても、けっきょく青い山ばかりじゃないかということは決して失望ではない。そこに自然の無限なる姿に対して自分の有限なる生命を対映せしめた諦観の真実性が人の心に共感を呼ぶのである。(P.249「随翁随談:青い山」)

山頭火の「分け入っても分け入っても青い山」という句は、しばしば徒労感や絶望の句として解釈されることもある。

しかし井泉水は、それを「失望ではない」と断言する。

これは、無限の自然の前に、自らの生命の有限性を悟った「諦観」の句なのだと。

そして、その諦観の持つ「真実性」こそが、人の心を打つのだと喝破する。

この解釈は、歌人・若山牧水(わかやま・ぼくすい、1885年~1928年)の「幾山河越えさり行かば寂しさの終てなむ国ぞ今日も旅ゆく」という歌が持つ共感性と本質的に同じだと井泉水は言う。

表現方法は違えど、人間の根源的な孤独と、それを受け入れる諦観が、時代を超えて人々の魂を揺さぶるのだ。

この深遠な読解力こそ、荻原井泉水が稀代の編集者、批評家であったことの証左である。

放哉と山頭火、芭蕉門人との奇妙な符合

井泉水の洞察は、さらに時を遡り、江戸時代の俳聖・松尾芭蕉(まつお・ばしょう、1644年~1694年)とその弟子たちにまで及ぶ。

彼は、尾崎放哉と種田山頭火の人生が、奇しくも芭蕉門下の二人の俳人と酷似していることを発見する。

この二人には、世の中を捨てた動機でも、又、その最後の境涯でも、非常に似たところがある。丈草の木像を見ると、細おもてかと想像していたのと違って円い顔だ。その面だちが放哉と似ている。大草は元禄十七年二月二十四日没。四十三歳。放哉は大正十五年四月没。四十二歳。結核だったのである。(P.272「随翁随談:柳」)

井泉水が放哉になぞらえたのは、蕉門十哲の一人、内藤丈草(ないとう・じょうそう、1662年~1704年)だった。

武士の身分を捨てて出家し、若くして世を去った丈草の生涯に、放哉の姿を重ね合わせる。

さらに、その顔立ちまで似ていると語る。

時代を超えた魂の輪廻転生を信じたくなるような、不思議な符合である。

そして、山頭火に似ているとされたのは、広瀬惟然(ひろせ・いぜん、1648年?~1711年)という、これまた個性的な俳人だった。

前回に丈草と放哉とを較べたが、現代の俳人として惟然と好く似ているのは山頭火だ。共に富家に生まれて家産の倒壊を受けたこと。無常を感じながら出家にも徹せず、性来、好きな俳句に生き甲斐を通したこと。漂泊、庵居、漂泊、庵居の生活。そしてその句風が無雑作で、天真そのもの、殊に晩年は口をついて出るものすべて俳句という気持だったことなど……。(P.277「随翁随談:梅」)

裕福な家に生まれながら家を傾かせ、出家するも俗世を捨てきれず、漂泊の生涯を送り、天真爛漫な句を作った。

その人生の軌跡は、まさに山頭火そのものではないか。

井泉水は、放哉や山頭火が、決して突然変異的に現れた存在ではなく、日本の俳句史の中に脈々と流れる「畸人」の系譜に連なる者たちであることを示唆しているのだ。

こうした考察の中で、井泉水は文学とその作者を神格化、聖化することの危険性についても鋭く警鐘を鳴らす。

その矛先は、師と仰ぐべき芭蕉にさえ向けられる。

芭蕉の文学はその人間的な情感の濃く出ている作にこそ芸術的な香りが高いのだ。文学に於て、その作者を聖化することほど、その作者を誤らしめる考えはない。(P.313「随翁随談:聖と凡」)

芭蕉を「聖人」として崇め奉ることは、彼の文学の人間的な魅力を見誤らせる、と井泉水は断じる。

彼は、小説家・吉田絃二郎(よしだ・げんじろう、1886年~1956年)が小説の中で、芭蕉と晩年同棲した女性との間に肉体関係がなかったかのように描いたことを「小説家らしくもないアマイ考えかた」と一刀両断にする。

文学者を「聖」の座に祭り上げ、人間離れした存在として見る通俗的な観念を、彼は徹底的に批判するのだ。

ちなみに、この芭蕉の聖人化を打ち破ったのは、『芭蕉雑談』を書いた俳人・正岡子規(まさおか・しき、1867年~1902年)であったと井泉水は付け加えている。

芸術家もまた、血の通った一人の人間に過ぎない。その人間臭さ、弱さ、情愛の中にこそ、真の芸術は宿る。

この信念が、井泉水の批評精神の根幹をなしている。

荻原井泉水、その驚くべき素顔

本書の最終章「鎌倉随談」で、井泉水は自らの人生や家族について、驚くほど率直に語り始める。

そこには、これまで見てきた厳格な批評家や指導者とは異なる、非常に人間味あふれる一人の男の姿があった。

まず驚かされるのは、彼の姓の由来である。

まず荻原という姓だが、先年、先祖の越後高田にある墓を探ねたところ、墓碑には萩原と明記してあるのに驚いた。土地の人が調べてくれた結果、祖父が壮年、脱藩して江戸に出たとき、藩主に遠慮して勝手に変えたらしい。江戸で商売をはじめたので、通俗的に通りやすい「藤吉」という名を届け出たらしい。(P.347「鎌倉随談:姓名というもの」)

「荻原:おぎわら」のルーツが、実は「萩原:はぎわら」であったという衝撃の事実。

祖父が脱藩して江戸に出る際に、藩主への遠慮から姓を変え、さらに通名として「藤吉」を名乗ったという。

事実は小説よりも奇なり、とはこのことだ。

自らのアイデンティティの根幹であるはずの姓名に、このような歴史があったことを淡々と語る井泉水の姿に、彼の動じない精神性が垣間見える。

さらに、彼の結婚観は、現代の価値観からすれば、さらに衝撃的かもしれない。

二度目の結婚は単純だった。一目見ただけで、きめてしまった。結婚は誰かも言っていたように教育である。自分の妻として教育することだ、それには相手がこちらに教育されるほどに若くなくてはいけない。私とは凡そ二十五の差があった。(P.372「鎌倉随談:夫婦の縁」)

1929年、45歳だった井泉水は、20歳の女性と再婚する。

その25歳という年齢差の理由を、彼は極めて合理的に説明する。

自分が老いて病気になった時に、しっかりと看護してもらうためには、心身ともに若い女性でなければならない、と。

そして、結婚とは相手を「自分の妻として教育すること」であるとまで言い切る。

そこには、恋愛感情といった甘い言葉はなく、老いと死を見据えた、あまりにも現実的な人生設計があった。

この文章を執筆時、93歳の井泉水は、68歳になった妻の看護を現実に受けていたという。

その戦略的な人生観には、凄みすら感じられる。

また、彼の祖先が越後高田藩の御典医であり、百四歳で大往生を遂げた曽祖父がいたというエピソードも興味深い。

医師の家系という知的な背景、そして長寿の血筋。井泉水という人物が、いかに豊かな文化的資本と強靭な生命力に恵まれていたかがわかる。

こうした個人的な述懐が、彼の人間像にさらなる奥行きを与えている。

「一期一会」の心で今を生きる

数々の畸人たちを見つめ、自らもまた非凡な人生を歩んだ井泉水は、最終的にどのような死生観に辿り着いたのか。

その答えは、「一期一会」という言葉に集約されている。

「一期一会」とは茶の湯の言葉だが、私は人を訪ねたときも、訪ねられたときも、これが「一期一会」だと心の中では思っている。私もさきの見えた齢だ。凡ての来客には、これが告別になるかもしれないという気持でサヨウナラしている。知覚を失ってからの、告別式などは意味がない。(P.353「鎌倉随談:結婚式とお葬式」)

すべての出会いを、これが最後かもしれないという覚悟で臨む。

その一瞬一瞬を大切にする。この精神は、詩人の茨木のり子(いばらぎ・のりこ、1926年~2006年)や、現代のアーティストである大森靖子(おおもり・せいこ、1987年~)らが示す死生観とも通底する、普遍的な真理である。

死後の儀式に意味はなく、大切なのは生きている今、この瞬間なのだと。

『畸人常人』は、尾崎放哉という強烈な個性を持つ「畸人」と、彼を支えた荻原井泉水という、常識人のようでいて、その実、誰よりも強靭な哲学を持つ「常人」ならざる人物との魂の記録である。

本書の最後は、井泉水の死後、門下生である大山澄太(おおやま・すみた、1899年~1994年)が寄せた跋文で締めくくられる。

随翁井泉水先生を失ってから、私たち門下の者は心の中に大きな穴があいたような虚しさを、どうすることも出来ないまま、うろうろしている間に、大法輪閣では最初の遺稿集『畸人常人』を公刊せられるという、まことに有難いことである。(P.381「跋」)

師を失った門人たちの、大きな喪失感。

その中で公刊されたこの遺稿集は、井泉水の精神と教えを後世に伝える、まさに宝のような一冊となった。

本書は、自由律俳句という文学の一ジャンルに留まらない。そこには、どうしようもなく不器用にしか生きられない人間への、限りなく温かい眼差しがある。

人と人との縁の不思議さ、時代に翻弄されながらも自分を貫こうとする精神の尊さ、そして、老いと死を静かに受け入れる覚悟がある。

『畸人常人』は、現代を生きる私たちが失いかけている、大切な何かを思い出させてくれる、力強く、そして優しい人生の書なのである。

書籍紹介

関連書籍

関連スポット

妙像寺:荻原井泉水

妙像寺は、東京都港区六本木にある日蓮宗の寺院。山号は法輪山。荻原井泉水の墓がある。海軍軍人・広瀬武夫(ひろせ・たけお、1868年~1904年)の記念碑も。

公式サイトは特に無い。

佛現寺:荻原井泉水

佛現寺は、静岡県伊東市にある日蓮宗の寺院。山号は海光山。荻原井泉水の句碑がある。

公式サイトは特に無い。