- 本書は茨木のり子の詩の分析と著者の個人的交流が融合した一冊で、詩人の日常を通じて実像に迫る。

- 茨木の美意識は手紙の切手選びや生活の細部に表れ、デュラスやディキンソンなどの文学者との関連が詩の精神性を照らす。

- 詩人は料理や日々を大切にしつつ、先達の影響を受けながら、詩を心の世界を耕す役割と位置づける。

- 死後の詩集や後輩への課題を通じて遺した知の探求を強調し、読者に茨木の詩と文学への深い洞察を提供する。

蘇芳のり子の略歴・経歴

蘇芳のり子(すおう・のりこ、1946年~)

文学者、作家。

岐阜県の出身。早稲田大学第一文学部仏文科を卒業。岐阜県立高校、東京都立高校に勤務。1992年に、フランスのニース大学文学部博士課程前期課程を修了。1997年に、ニース大学博士課程後期課程を修了。マルグリット・デュラス(Marguerite Duras、1914年~1996年)の研究で新制度による博士号を取得。

茨木のり子の略歴・経歴

茨木のり子(いばらぎ・のりこ、1926年~2006年)

詩人。

本姓は、三浦(みうら)。旧姓は、宮崎(みやざき)。

大阪府大阪市の生まれ。1931年に愛知県西尾市に転居。愛知県立西尾高等女学校(現在の西尾高等学校)を卒業。帝国女子医学・薬学・理学専門学校(現在の東邦大学)薬学部を繰り上げ卒業。

『蜜柑の家の詩人 茨木のり子 詩と人と』の目次

はじめに

序章

第一章 魂にふれる声

Ⅰ 地上の世界への眼差

Ⅱ 天上の世界への眼差

Ⅲ 時間と空間の感覚

第二章 人間の声

Ⅰ 内部の声

Ⅱ 外部への声

Ⅲ 対話と独白

第三章 詩人の恋唄

Ⅰ 愛の泉

Ⅱ デュラスの恋歌への想い

Ⅲ 茨木のり子の詩とデュラスの小説

終章

おわりに

テクストと主要参考文献

茨木のり子略年譜

巻末付録 蜜柑の家の詩人との思い出 ―― 写真と手紙

『蜜柑の家の詩人 茨木のり子 詩と人と』の概要・内容

2019年11月8日に第一刷が発行。せりか書房。436ページ。ハードカバー。127mm×188mm。四六判。

『蜜柑の家の詩人 茨木のり子 詩と人と』の要約・あらすじ・感想

- 詩人の実像に迫る「蜜柑の家」の意味

- 手紙と切手に見る詩人の美意識

- デュラスと響き合う魂の旋律

- 天上の世界への眼差しと食への執着

- 精神を耕す詩人の役割とは

- 孤高の精神を支えた先達たち

- 秘められた恋歌と覚悟の遺言

- 次世代へ託された課題と学び

- 言葉の重みと孤独の行方

- 読書を終えて:知の探求への誘い

現代を生きる私たちは、しばしば言葉の力に飢えているのである。

凛とした姿勢、媚びない精神、そして深い愛。

戦後日本を代表する詩人、茨木のり子(いばらぎ・のりこ、1926年~2006年)の言葉は、今なお多くの人々の指針となっている。

しかし、私たちは彼女の「作品」を知ってはいても、その「実像」をどこまで知っているだろうか。

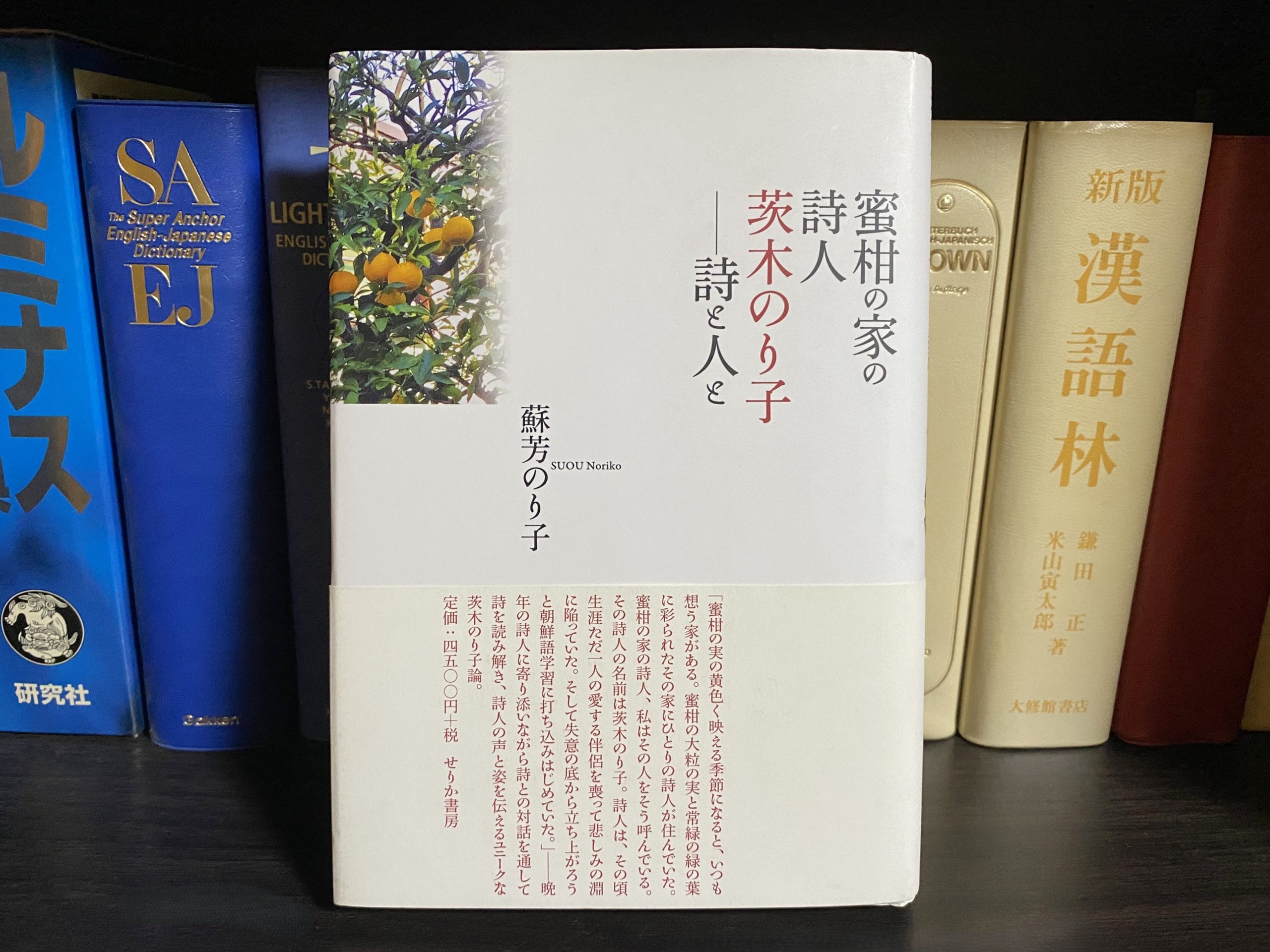

今回紹介する書籍は、『蜜柑の家の詩人 茨木のり子 詩と人と』である。

著者は、蘇芳のり子(すおう・のりこ、1946年~)。

本書は単なる研究書ではない。

著者が茨木のり子と過ごした濃密な時間と、文学的視座から読み解く詩の世界が交錯する、稀有な一冊である。

茨木のり子の知られざる横顔、そして彼女が愛した文学や人々について、本書を通して深く掘り下げていきたい。

表層的なイメージだけで彼女を語るのではなく、その魂の在り処を探る旅に出るような読書体験がここにある。

日々の喧騒の中で、自分の感受性を守り抜くためのヒントが、この本には詰まっているのである。

詩人の実像に迫る「蜜柑の家」の意味

本書のタイトルにある「蜜柑の家」という言葉には、深い意味が込められている。

多くの読者は、茨木のり子といえば「自分の感受性くらい」や「わたしが一番きれいだったとき」といった、強く自立した詩のイメージを持つだろう。

しかし、彼女の生活の場、創作の場には、静かな日常の営みがあったのである。

著者の蘇芳のり子は、詩人の晩年まで親交を持ち、その姿を間近で見つめてきた人物である。

<詩と人と>とは、この本が、詩人の詩の読みを書いた本であると同時に、詩人の五十四歳の頃から晩年に到るまで親交をもつことができた私個人の感受した詩人像をエッセイとして書き加えた本であることを意味している。(P.8「はじめに」)

この一節からも分かるように、本書は詩の分析とエッセイが融合した構成となっている。

蘇芳のり子という著者の名前を初めて聞く人もいるかもしれない。

私自身、この書籍を手にするまでは著者の詳細を知らなかったのである。

しかし、ページを捲れば、著者の確かな筆力と、対象への深い敬意に圧倒されることになる。

なかなか高価な書籍であり、購入には勇気が要るかもしれないが、その価値は十分にあると言える。

茨木のり子の墓参をするほどの熱心な読者であれば、この投資は決して無駄にはならないはずである。

本書によって初めて明かされる詩人の一面を知ることは、大きな収穫となるに違いない。

<蜜柑の家の詩人>とは、そのエッセイにおける詩人の呼び名である。詩人の家には蜜柑の木が植えられていた。茨木のり子の詩語<蜜柑>は、詩作品の読みに重要な意味をもっている。(P.8「はじめに」)

詩人の庭に蜜柑の木があったこと、そしてその「蜜柑」が彼女の詩作において重要なキーワードであったこと。

これを知るだけでも、彼女の作品を読み返す際の解像度が変わってくるのである。

日常の風景の中にこそ、詩の種が宿っていたことを教えてくれる。

あるいは、他の書籍で触れられていた事実かもしれないが、改めて本書でその重要性を突きつけられると、記憶の底から鮮やかに蘇ってくるようである。

新しい本との出会いは、常に学び直しに他ならない。

手紙と切手に見る詩人の美意識

茨木のり子という人物を語る上で、その卓越した美意識を無視することはできない。

それは詩の言葉選びだけではなく、生活の細部にまで宿っていたのである。

蘇芳のり子との交流の中で交わされた手紙のエピソードは、詩人の人となりを雄弁に物語っている。

詩人から好みの切手を求めて東京の中央郵便局まで足を運ぶということを後に聞いたことがあったが、この切手を見るとなるほどと思わせる。(P.13「序章」)

わざわざ好みの切手を求めて郵便局へ足を運ぶ。

その行為自体に、相手への敬意と、自身の美学を貫く姿勢が見て取れるのである。

使用されていたのは薄茶色の和紙の封筒であり、そこに貼られた切手は藤島武二(ふじしま・たけじ、1867年~1943年)の描いた「黒扇」と呼ばれる女性の絵であったという。

彼女の服装、小物、食器選びにも通じる洗練されたセンスは、海外での留学経験もある父親や、豊かな資産と教養のある山形の母方の祖母から受け継がれたものであったとも言われている。

日々の暮らしを美しく整えることは、精神を整えることと同義だったのかもしれない。

そうした生活の規律が、あの凛とした詩を生み出す土壌となっていたのである。

<蜜柑の家の詩人 茨木のり子――詩と人と>というこの本の題は、茨木のり子の詩の読みを行うことと、詩人その人の姿と声を伝えることを併せて書きたいという私の思いをあらわしている。(P.22「序章」)

著者のこの言葉には、研究対象としての詩人だけでなく、一人の人間としての茨木のり子を伝えたいという熱情が溢れている。

学術的な冷徹さと、個人的な温かみが同居している点が、本書の最大の魅力であると言えるだろう。

著者の思いが溢れ出ている文章は、読んでいて心地が良いものである。

デュラスと響き合う魂の旋律

本書の特筆すべき点は、茨木のり子とフランス文学との接点に光を当てていることである。

著者の蘇芳のり子は、フランス文学の研究者であり、特にマルグリット・デュラス(Marguerite Duras、1914年~1996年)の研究で博士号を取得している。

この視点が、従来の茨木のり子論にはない新しい地平を切り拓いているのである。

マルグリット・デュラスは、茨木のり子に「恋唄の理想」を感受させる作品を書いた作家として詩人にとっては特別な文学者だといえる。(P.29「序章」)

『愛人(ラマン)』などで知られるデュラスと、日本の戦後詩を牽引した茨木のり子。

一見すると接点がないように思える二人の間に、「恋唄の理想」という共通項があったとは驚きである。

茨木のり子の詩に潜む情熱や、愛に対する根源的な渇望が、デュラス文学を通して照射される。

文学とは、国境や言語を超えて魂が共鳴する場所であることを、改めて教えられるのである。

天上の世界への眼差しと食への執着

茨木のり子の詩には、現実を見据える鋭い視線と同時に、目に見えない世界への畏敬の念が流れている。

本書では、アメリカの詩人エミリー・ディキンソン(Emily Elizabeth Dickinson、1830年~1886年)の詩を引用しながら、その精神性に迫っている。

天国の恵みの

商人となっても

決して人間の魂を

価格の恥辱におとしめてはいけない(七〇九)(P.105「第一章 魂にふれる声:Ⅱ 天上の世界への眼差」)

魂を価格の恥辱に落としてはいけない。

この言葉は、物質主義が加速する現代社会において、より一層の重みを持って響くのである。

人間の尊厳とは何か、豊かさとは何かを問いかける詩人の姿勢は、時代を超えて普遍的である。

エミリー・ディキンソンの静謐な孤独と、茨木のり子の凛とした孤独は、どこか通じ合うものがある。

一方で、茨木のり子は極めて「地上的」な感覚、すなわち「食」へのこだわりも持ち合わせていた。

精神性と身体性は、彼女の中で矛盾なく共存していたのである。

興味深いのは、料理・食べものと詩作に関することが併せて書かれていることである。蜜柑の家の詩人は、料理と詩作の人だった。(P.111「第一章 魂にふれる声:Ⅱ 天上の世界への眼差」)

日記には料理や食べ物についての記述が多く見られるという。

これについて著者は、戦時中の飢餓体験が背景にあるのではないかと推測している。

十分に食べることができなかった悔いと、美味しいものを食べて健やかに生きたいという切実な願い。

それが彼女を台所へと向かわせたのかもしれない。

甥が来訪する際も、事前の連絡を求めたというエピソードがあるが、それは完璧な料理と整った部屋で迎えたかったという、彼女なりの誠実さの表れであろう。

生活を疎かにせず、日々の営みを大切にすること。

それが「詩作」という精神活動の基盤となっていたのである。

美味しい料理を作る手と、鋭い詩を書く手は、同じ一本の腕に繋がっていたのだ。

精神を耕す詩人の役割とは

詩人とは一体何をする人なのか。

この問いに対して、茨木のり子は明確な答えを持っていたようである。

詩人とは、民族の感受性を、大きく豊かにするために、営々と、心の世界、感情の世界をたがやす人のことかもしれません。(「はじめに」『うたの心に生きた人々』)(P.120「第一章 魂にふれる声:Ⅲ 時間と空間の感覚」)

「心の世界、感情の世界をたがやす」。

なんと力強く、美しい定義であろうか。

荒れ果てた土地を耕すように、凝り固まった人の心を言葉で耕す。

それが詩人の仕事であるという自負が、彼女の背骨を支えていたに違いない。

『うたの心に生きた人々』という名著を、今一度読み返したくなる言葉である。

また、彼女は「不平」や「不満」を持つことを、否定的に捉えていなかった節がある。

むしろ、現状に安住してしまうことへの恐れを抱いていた。

本書では、土岐善麿(とき・ぜんまろ、1885年~1980年)の短歌を引き合いに出し、その精神性について論じている。

私は、たとえば土岐善麿の「とかくして不平なくなる弱さをばひそかに怖る秋のちまたに」(『雑音の中』)を、“精神の立派な在り方”として銘記するが、それと毫も矛盾のない“精神の立派な在り方”として銘記する。(P.228「第二章 人間の声:Ⅱ 外部への声」)

不平がなくなること、それは現状に飼い慣らされ、牙を抜かれてしまうことと同義なのかもしれない。

「不平なくなる弱さをばひそかに怖る」という感性は、茨木のり子の代表作「自分の感受性くらい」の結びの精神とも響き合う。

常に自分自身を更新し続け、世界と対峙し続けること。

それが彼女にとっての「精神の立派な在り方」だったのである。

土岐善麿という歌人についても、本書を通じて新たな知見を得ることができた。

著者の博識ぶりが遺憾なく発揮されている箇所である。

孤高の精神を支えた先達たち

茨木のり子は、群れることを嫌った詩人として知られている。

しかし、彼女には心の支えとなる「先達」が存在した。

彼女が評価したのは、権威に寄りかからず、個として立ち続けた文筆家たちである。

そして、「官憲にも屈服せず、自分の考えを絶対に譲り渡さなかった当時の文筆家」として、「金子光晴・永井荷風・宮本百合子・久保栄」の名前を挙げて、その中でも金子光晴は、「素手で、寄りかかるべき椅子や、支援してくれる思想的背景を持たず、みずからの自我だけを頼りに日本を撃ちつづけた」(茨木のり子「『日本人の悲劇』解説」欧文社)詩人だったと書いている。(P.239「第二章 人間の声:Ⅱ 外部への声」)

ここに挙げられた名前を見るだけで、茨木のり子が何を目指していたかが明確になる。

金子光晴(かねこ・みつはる、1895年~1975年)、永井荷風(ながい・かふう、1879年~1959年、宮本百合子(みやもと・ゆりこ、1899年~1951年)、久保栄(くぼ・さかえ、1900年~1958年)。

いずれも強烈な個性を持ち、時代に迎合しなかった人々である。

特に金子光晴への評価は高い。

「素手で」「自我だけを頼りに」という表現に、茨木のり子自身の理想が投影されているようである。

組織やイデオロギーに守られるのではなく、剥き出しの自分で世界と対峙する覚悟。

これら先達の作品を深く読み込むことは、彼女の詩の源泉を探る旅となるだろう。

私自身、金子光晴には苦手意識があったが、彼女の視点を通じてもう一度挑戦してみたくなったのである。

詩集『自分の感受性くらい』という題は、この金子光晴論に書かれた「自己の感受性」という言葉に繋がっている。詩人は、金子光晴の「強烈な自我」について「支柱・イデオロギイ・衆頼みや権威のつっかえ棒」といったものではなく、「自己の感受性」こそ真の支えだったと書いている。(P.240「第二章 人間の声:Ⅱ 外部への声」)

有名な「自分の感受性くらい」というタイトルが、金子光晴論と繋がっていたという事実は興味深い。

あの詩は、単なる自戒の言葉ではなく、先達から受け継いだ「個の確立」への宣言でもあったのだ。

自分の感受性を守ることは、自分自身を権威や衆愚から守る最後の砦なのである。

秘められた恋歌と覚悟の遺言

茨木のり子の死後、一冊の詩集が刊行され、世間に衝撃を与えた。

夫への深い愛を綴った『歳月』である。

生前、彼女はこの詩集の存在を限られた人間にしか明かしていなかった。

蘇芳のり子はその数少ない一人であった。

蜜柑の家の詩人から死後に刊行する詩集について私が知らされたのは、一九八〇年代の終り頃ではなかったかと思う。

私はいま最後の詩集を作ってます。わたしがいなくなってから本にします。(P.303「第三章 詩人の恋唄:Ⅰ 愛の泉」)

亡くなる15年以上も前から、彼女は死後の出版を決めていたのである。

その長い歳月、誰にも見せることなく愛の言葉を温め続けていたその孤独と情熱に、胸が締め付けられる思いがする。

この発言が茨木のり子という人物のイメージとあまりにも合致しており、その一貫性に畏怖さえ覚える。

彼女は自分の人生の幕引きさえも、自らの意志で演出していたのである。

また、彼女は同時代の詩人や作家に対しても、独自の厳しい基準を持っていた。

ひとつの時代にはひとりの詩人がいるだけです。昭和の詩人は萩原朔太郎です。

詩人は、まるで遺言でも告げるかのようにそう話した。(P.303「第三章 詩人の恋唄:Ⅰ 愛の泉」)

「昭和の詩人は萩原朔太郎(はぎわら・さくたろう、1886年~1942年)です」。

断定的な物言いの中に、詩という芸術に対する妥協なき姿勢が見て取れる。

彼女にとって詩人とは、それほどまでに稀有で、重い存在だったのだろう。

愛読していた『厄除け詩集』の作者、井伏鱒二(いぶせ・ますじ、1898年~1993年)に会った際のエピソードも面白い。

実物の作家が自分の抱いていたイメージと異なり、がっかりしたという話である。

作品と人格を厳しく見定める彼女らしい逸話だが、勝手に幻滅された井伏鱒二には少し同情してしまうところでもある。

次世代へ託された課題と学び

茨木のり子は、後輩である蘇芳のり子に対して、いくつかの「課題」を残している。

それは、文学者として、あるいは一人の人間として、学ぶべき指針のようなものである。

そんな声のなかでもくっきりと脳裏に焼き付いている三つの声がある。一つは日本の古典『古事記』についての声、いま一つは鷗外の文学についての声、そしてデュラスの文学についての声。

『古事記』を読んでないの。だめよ。『古事記』は読みなさい。(P.306「第三章 詩人の恋唄:Ⅰ 愛の泉」)

『古事記』、森鷗外(もり・おうがい、1862年~1922年)、そしてデュラス。

一見脈絡のないこの三つの要素が、茨木のり子という詩人の中で統合されていたことは非常に興味深い。

日本の根源的な物語、明治の知性、そしてフランスの現代文学。

これらを横断的に摂取することで、彼女の強靭な精神は養われていたのだろう。

「散文は鷗外よ」「デュラスの文学についてははっきりと書きなさい」といった言葉は、まさに遺言として著者の胸に刻まれたはずである。

私たちもまた、これらの書物に触れることで、茨木のり子の思考の跡を辿ることができるかもしれない。

一方で、彼女の海外経験全てが肯定的なものではなかったようだ。

パリでは何か嫌な目にあったことを話したのは覚えている。察するに詩人のヨーロッパ旅行は、実り豊かなものではなかったらしい。このヨーロッパ旅行は、一九八〇年代の初めのことだったと思われるが、この旅行について書かれたエッセイは見当たらない。(P.318「第三章 詩人の恋唄:Ⅰ 愛の泉」)

韓国語を学び、隣国との交流を深めたアジア的なイメージが強い彼女だが、ヨーロッパに関してはあまり語られていない。

無理に美化せず、嫌なものは嫌として沈黙を守る。

その姿勢もまた、彼女の「個」の強さを表しているようである。

言葉の重みと孤独の行方

現代社会は言葉で溢れかえっている。

しかし、その中にどれだけの「真実の言葉」があるだろうか。

茨木のり子の詩は、現代の言語状況をも鋭く予見していた。

言葉が多すぎる

というより

言葉らしきものが多すぎる

というより

言葉と言えるほどのものが無い(「賑々しきなかの」)(P.380「第三章 詩人の恋唄:Ⅲ 茨木のり子の詩とデュラスの小説」)

「言葉と言えるほどのものが無い」。

この一節の鋭さに、背筋が凍る思いがする。

SNSで無数の言葉が飛び交う現代において、この詩はより一層のリアリティを持って私たちに迫ってくる。

これほどの感性と言語力を持っていたからこそ、彼女は詩人として屹立し得たのである。

まさに、これが茨木のり子なのである。

しかし、その高潔さは必然的に孤独を招くものでもあった。

しかし詩人は現実の社会において孤立を余儀なくされることが多かったようだ。

学者や芸術家がその純粋の自我を毀損しないで現代の紛々たる俗争の間に立ち得るとはどうしても想われない。(与謝野晶子「『雑記帳』から」『与謝野晶子評論集』)(P.403「終章」)

著者は与謝野晶子(よさの・あきこ、1878年~1942年)の言葉を引用しつつ、茨木のり子の孤立について述べている。

純粋な自我を守り抜くことと、社会の中で群れて生きることは、しばしば両立しない。

多くの愛読者を持ちながらも、彼女が「個」として孤立せざるを得なかったのは、その純粋さゆえの代償だったのかもしれない。

その孤独を引き受けた上で、彼女は書き続けたのである。

読書を終えて:知の探求への誘い

本書『蜜柑の家の詩人 茨木のり子 詩と人と』を読み終えて感じたのは、圧倒的な知的興奮である。

専門的な記述も多く、読み解くのに時間がかかる部分もあったが、それ以上に得られるものが大きかった。

エミリー・ディキンソン、マルグリット・デュラス。

森鴎外、萩原朔太郎、与謝野晶子など。

様々な文学者の名が登場し、それらが茨木のり子という一本の軸を通して繋がっていく様は圧巻であった。

特にデュラスに関しては未知の領域であったため、これを機に触れてみたいという欲求が湧いてきたのである。

本書は、茨木のり子を知るための本であると同時に、世界文学への扉を開く鍵でもある。

ただ読むだけではなく、研究したくなるような熱量を秘めた一冊である。

茨木のり子の詩が好きな人はもちろん、彼女の生き方に憧れる人、そして言葉というものの力を信じたい全ての人に、この本を強く推薦したい。

蜜柑の香りが漂うような、豊潤で荘厳な詩人の世界が、あなたを待っているのである。

- 後藤正治『清冽 詩人茨木のり子の肖像』あらすじ・感想

- 戸村雅子『新版 茨木のり子への恋文』あらすじ・感想

- 平凡社『別冊太陽 茨木のり子』要約・感想

- 花神ブックス『茨木のり子』要約・感想

- コロナ・ブックス『茨木のり子の献立帖』要約・感想

- 茨木のり子『茨木のり子の家』要約・感想

- 茨木のり子『うたの心に生きた人々』要約・感想

- 茨木のり子『詩のこころを読む』要約・感想

- 北康利『叛骨の宰相 岸信介』あらすじ・感想

- 室生犀星『我が愛する詩人の伝記』あらすじ・感想

- 中原フク・述/村上護・編『私の上に降る雪は』要約・感想

- 中原思郎『兄中原中也と祖先たち』要約・感想

- 中原呉郎『海の旅路 中也・山頭火のこと他』要約・感想

- 石寒太『山頭火』要約・感想

- 村上護『放哉評伝』要約・感想

- 永田龍太郎『散華抄』あらすじ・感想

- 草野心平『宮沢賢治覚書』要約・感想

- 荻原井泉水『詩と人生』要約・感想

- 加賀乙彦『鷗外と茂吉』あらすじ・感想

書籍紹介

関連書籍

関連スポット

宮崎医院

愛知県西尾市にある病院・宮崎医院。茨木のり子の父・宮崎洪(みやざき・ひろし、1897年~1963年)が開業。茨木のり子が育った場所。

公式サイト:宮崎医院

根府川駅

神奈川県小田原市にある東海道本線の根府川(ねぶかわ)駅。詩「根府川の海」の題材。

浄禅寺

山形県鶴岡市の浄土真宗本願寺派の寺院。公式サイトは特に無い。

夫・三浦安信と供に、茨木のり子のお墓がある。

山形県鶴岡市は三浦安信の生まれ故郷。また鶴岡市の北側に隣接する東田川郡三川町は、茨木のり子の母であり、旧姓・大滝勝(おおたき・かつ、1905年~1937年)の生まれ故郷。

勝は鶴岡高等女学校(現・鶴岡北高等学校)を卒業している。