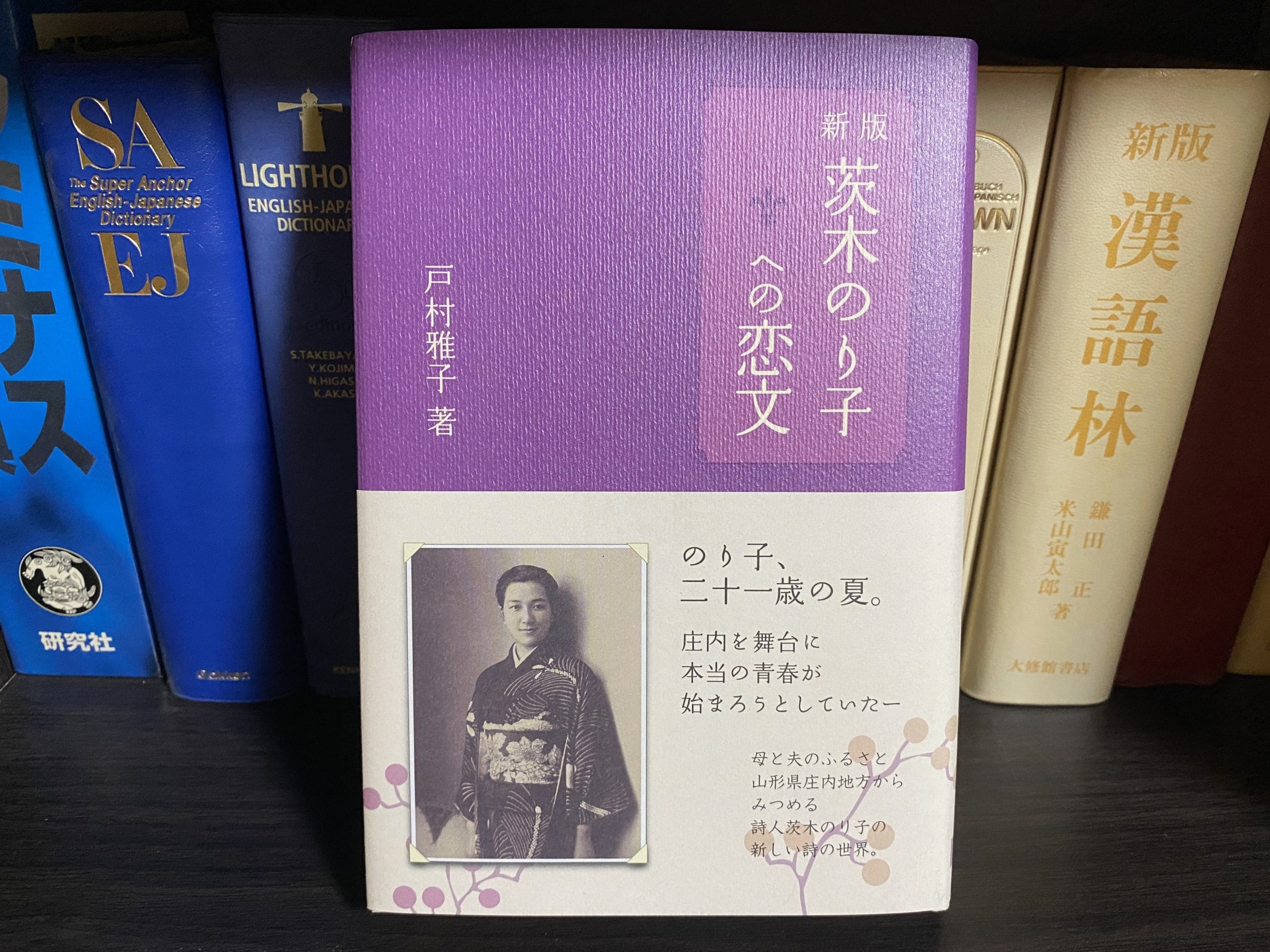

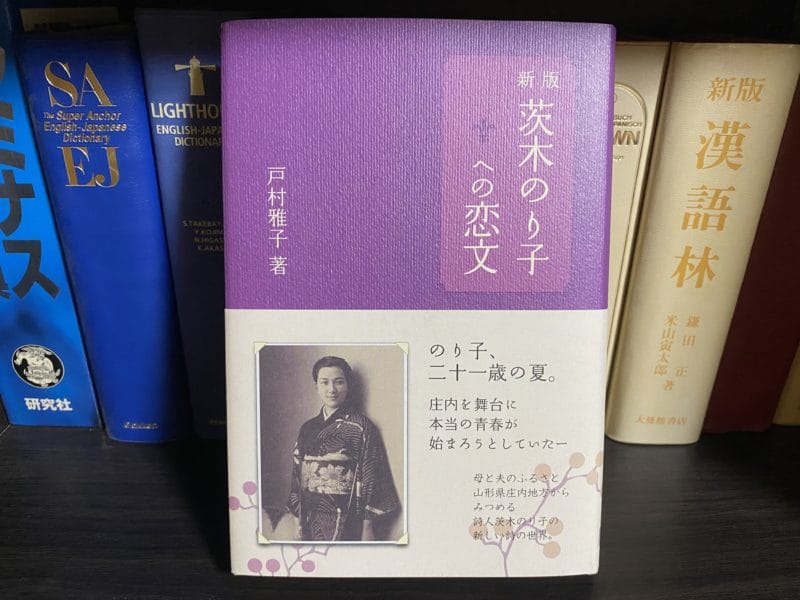

- 書籍『新版 茨木のり子への恋文』は、著者・戸村雅子が詩人・茨木のり子との晩年の親密な交流を、敬愛と鎮魂の思いを込めて記録。

- 茨木のり子は死後に届く手紙を用意するなど、人生の幕引きを美学的に演出し、戦後詩の女性詩人として道を切り拓いた「長女」として称賛される。

- 彼女の詩は社会批判を内包し、岸信介の政策を批判する作品や、夫への愛を死後に発表した詩集『歳月』で深い内面を示す。

- プライベートでは故郷のエピソードや夫の支え、森鴎外の影響が明かされ、ファン必読の書。

戸村雅子の略歴・経歴

戸村雅子(とむら・まさこ、1941年~)

元高校教諭。

山形県大石田町の生まれ。同志社大学文学部文化学科国文学専攻を卒業。山形県立高校の国語の教諭となる。

1998年に初めて茨木のり子を訪ねて、以後交流を深める。山形県鶴岡市の在住。

茨木のり子の略歴・経歴

茨木のり子(いばらぎ・のりこ、1926年~2006年)

詩人、随筆家。

本名は、三浦のり子。旧姓は、宮崎のり子。

大阪府大阪市の生まれ。愛知県西尾市の育ち。西尾高等女学校(現在の西尾高等学校)を卒業。

帝国女子医学・薬学・理学専門学校(現在の東邦大学)の薬学部を卒業

『新版 茨木のり子への恋文』の目次

序文 宮崎治

もくじ

序章 別れ

一部 茨木のり子と庄内

一章 茨木のり子の霊を迎えて

二章 茨木のり子とゆかりの人々

三章 庄内を舞台に

四章 庄内をうたう

二部 茨木のり子の詩の世界

一章 詩から見えてくる世界

二章 『歳月』詩の世界の完結

終章

あとがき

『新版 茨木のり子への恋文』の概要・内容

2018年9月20日に第一刷が発行。国土社。294ページ。ハードカバー。127mm×188mm。四六判。

2016年12月23日に刊行された『茨木のり子への恋文』に加筆・修正をしたもの。

序文は、茨木のり子の甥で医師の宮崎治(みやざき・おさむ、1964年?~)。

『新版 茨木のり子への恋文』の要約・あらすじ・感想

- 詩人・茨木のり子と著者・戸村雅子の邂逅

- 人生の幕引きに見る詩人の美学と用意周到さ

- 戦後詩における「長女」としての圧倒的な存在感

- 社会への怒りと歴史への眼差し

- 一枚の写真に秘められた意外な真実

- 夫・三浦安信という理解者の存在

- 作者と作品の距離について

- 死後明かされた『歳月』という衝撃

- 森鴎外の影響と「セクス」という言葉

- 総論:茨木のり子ファン必読の書として

現代詩の巨星、茨木のり子(いばらぎ・のりこ、1926年~2006年)。

彼女の詩は、今なお多くの人々の心を打ち、教科書にも掲載され、世代を超えて読み継がれている。

凛とした佇まい、媚びない姿勢、そして言葉の底に流れる深い知性と愛情。

私たちは彼女の詩を通して、生きる勇気や矜持を学んできた。

しかし、その「個」としての茨木のり子の実像、とりわけ晩年の姿や、故郷である山形県庄内地方との関わりについては、これまであまり語られることがなかった。

今回紹介する書籍は、そんな詩人の知られざる内面に光を当てた一冊である。

題名は『新版 茨木のり子への恋文』。

著者は、元高校教諭であり、茨木のり子と晩年に深い交流を持った戸村雅子である。

本書は、単なる伝記ではない。

タイトルに「恋文」とあるように、著者から詩人への溢れんばかりの敬愛と、鎮魂の祈りが込められた、魂の交流の記録である。

本記事では、本書の内容を紐解きながら、茨木のり子という稀代の詩人の真実に迫っていきたい。

なお、本書は2016年に刊行された『茨木のり子への恋文』に加筆・修正を加え、2018年に再編集された新版である。

未読の方のために、その魅力と読みどころを余すところなく解説しよう。

詩人・茨木のり子と著者・戸村雅子の邂逅

まず、本書を理解する上で欠かせない二人の人物について整理しておきたい。

主役である詩人、茨木のり子。

彼女は大阪府大阪市の生まれである。

1931年に愛知県西尾市に転居し、愛知県立西尾高等女学校(現在の西尾高等学校)を卒業した。

その後、帝国女子医学・薬学・理学専門学校(現在の東邦大学)薬学部へ進学し、繰り上げ卒業を果たしている。

戦後の荒廃した社会の中で、詩誌『櫂』を創刊し、戦後詩を牽引したことは文学史上の常識である。

本姓は三浦(みうら)、旧姓は宮崎(みやざき)という。

一方、著者の戸村雅子(とむら・まさこ、1941年~)について触れておく。

彼女は元高校教諭という経歴を持つ。

山形県大石田町の生まれで、同志社大学文学部文化学科国文学専攻を卒業後、山形県立高校の国語の教諭となった。

特筆すべきは、彼女が1998年に初めて茨木のり子を訪ねて以来、詩人が亡くなるまでの間、親密な交流を深めたという事実である。

研究者として対象を分析する視点と、一人の人間として詩人を慕う視点。

この二つが交錯するところに、本書の独特な「熱」が生まれている。

人生の幕引きに見る詩人の美学と用意周到さ

本書の序章は、詩人の最期、すなわち「別れ」から始まる。

茨木のり子が亡くなったとき、関係者に届いた「別れの手紙」をご存知だろうか。

それは、自らの死後に投函されるよう手配された、彼女らしい潔さと感謝に満ちた文章であった。

著者はその手紙について、次のように引用し、感想を述べている。

品格のある美しい詩。

茨木のり子の言葉はいつもわが身に返ってくる。(P.19「序章 別れ」)

確かに、その通りである。

茨木のり子が生前用意していた死亡通知の手紙の文章は、実に心を打つものであった。

「あなたさまから頂いた長年にわたるあたたかなおつきあいは、見えざる宝石のように、私の胸にしまわれ、光芒を放ち、私の人生をどれほど豊かにしてくださいましたことか…」

これが、亡くなった当人からの言葉として届くのである。

残された人々への配慮と、人生を完結させるという強い意志を感じさせる、茨木のり子らしい最期の手紙である。

それにしても、ここまで用意周到に自らの死後をプロデュースできるものだろうか。

さすがである、と唸らざるを得ない。

ただ、本書を読むと少し違った側面も見えてくる。

甥夫婦の話によれば、実は準備が整ったのは結構ギリギリのタイミングだったらしい。

完璧に見える幕引きも、あくまで後から振り返った時の結果論でしかないのかもしれない。

しかし、逆説的に考えれば、茨木のり子は自分に残された時間がもう長くないことを、本能的に、あるいは肉体的に悟っていたということだろうか。

その研ぎ澄まされた感覚こそが、彼女の詩作の源泉であったようにも思える。

死という現実を前にしても揺るがない、凛とした姿勢がそこにはある。

戦後詩における「長女」としての圧倒的な存在感

茨木のり子が日本の現代詩において果たした役割は、計り知れない。

それは単に優れた作品を残したというだけでなく、女性詩人が歩く道を切り拓いたという意味においてである。

本書では、同じ時代を生きた詩人の言葉を借りて、その功績を称えている。

茨木を「現代詩の長女」と現代詩史における立ち位置について言及した詩人新川和江は、「茨木さんの出現が無かったら、戦後の日本の女性詩に、現在のような、明るく広く堂々とした道はひらけなかったろうと思う」(「毎日新聞」二〇〇六・二・二十三)とその死を悼んだ。(P.26「一部一章 茨木のり子の霊を迎えて」)

「現代詩の長女」という表現は、言い得て妙である。

それほど大きな功績を彼女が残したことを、改めて痛感させられる。

新川和江(しんかわ・かずえ、1929年~2024年)の指摘は非常に鋭い。

同時代を生きた詩人だからこそ分かる、肌感覚としての「道の切り拓かれ方」なのだろう。

茨木のり子以前と以後で、女性が詩を書く、あるいは詩人として生きるということの意味が変質したのである。

その批評的視線の確かさに、私は感銘を受けた。

また、詩誌『櫂』の創刊にまつわるエピソードも興味深い。

詩人・川崎洋(かわさき・ひろし、1930年~2004年)との往復書簡でのやり取りである。

川崎の呼びかけに対して茨木は、二人に「何か共通の意図がなければ意味がないのでは」と述べ、続けて二人の共通の「場」は「詩の最大構成要素たることばに対する熱烈な思考」だと述べている。(P.42「一部一章 茨木のり子の霊を迎えて」)

茨木のり子という詩人は、実に熱い魂の持ち主である。

「熱烈な思考」という言葉選びに、彼女の詩に対する並々ならぬ情熱と覚悟が見て取れる。

単なる仲良しグループを作るのではない。

言葉というものに対して、命がけで向き合う「場」を作るのだという気迫。

それが戦後詩の潮流を変える原動力となったのである。

ビジネスの世界でも、学問の世界でも、何かを成し遂げるには、こうした「熱烈な思考」が不可欠である。

彼女の言葉は、現代を生きる私たちにも鋭く突き刺さる。

社会への怒りと歴史への眼差し

茨木のり子の詩は、個人の内面を歌うだけでなく、社会や歴史に対する鋭い批判精神を内包していることが多い。

その代表的な例として、『りゅうりぇんれんの物語』が挙げられる。

本書では、その背景にある歴史的事実について、詳細に解説されている。

戦時中、中国から十万ともいわれる男たちの日本連行を可能にした『華人労務者移入方針』の案を練ったのは、当時商工大臣だった岸信介である。敗戦で彼はA級戦犯として留置されたが、なぜか不起訴となり、一九五七(昭和三十二)年には総理大臣となった。茨木はそういう歴史の事実を「罪もない 兵士でもない 百姓を/こんなひどい目にあわせた/『華人労務者移入方針』/かつてこの案を練った商工大臣が/今は総理大臣となっている」と、静かな怒りを持って書き記している。(P.60「一部二章 茨木のり子とゆかりの人々」)

『りゅうりぇんれんの物語』は読んだことがあっても、その背後にある具体的な政治家への言及を忘れている読者は多いかもしれない。

ここで彼女は、真っ直ぐに岸信介(きし・のぶすけ、1896年~1987年)を批判していたのである。

そして、岸信介こそが「華人労務者移入方針」という非人道的な政策の企画立案者であったという事実。

これを知らなかったという人も多いのではないだろうか。

茨木のり子の怒りは、単なる感情的なものではない。

歴史の不正義に対する、理知に基づいた「静かな怒り」である。

権力者が過去の責任を曖昧にしたまま、再び国のトップに立つことへの根源的な疑義。

詩人は言葉を使って、社会の矛盾を撃つスナイパーでなければならない。

彼女はその役割を自覚的に果たしていたのである。

このエピソードは、茨木のり子という詩人が、単なる叙情詩人ではなく、社会派の詩人としても一流であったことを証明している。

一枚の写真に秘められた意外な真実

本書の魅力は、詩人の公的な側面だけでなく、私的なエピソードも豊富に盛り込まれている点にある。

特に、彼女のルーツである山形県庄内地方での逸話は、ファン垂涎の内容と言える。

ファンなら誰でも知っているであろう、若い頃の茨木のり子の美しい着物姿の写真。

その写真にまつわる真実が、親族の口から語られている。

常は、一枚の写真を指さした。茨木のり子の美しい着物姿の写真である。

「これは、のりちゃんの見合い用の写真ですが、この着物とそれから花嫁衣裳は、実は私のものなんです」(P.106「一部三章 庄内を舞台に」)

ここで登場する「常」についての説明が、この引用の前にある。

鶴岡市本町にある石黒矯正歯科医院・石黒慶一理事長の母である常。

彼女は茨木のり子の従姉であり、母・勝の姉・繁の娘にあたる人物だ。

つまり、茨木のり子の母・勝の姉の娘ということになる。

あの有名な見合い用の写真。

この著書の帯にも使われている写真である。

凜とした美しさを湛えた若き日の茨木のり子が身にまとっていた着物は、実は従姉から借りたものだったのである。

さらに花嫁衣裳まで。

こうした細やかなエピソードを知ると、雲の上の存在のように思える詩人が、急に身近な親戚のお姉さんのように感じられてくるから不思議だ。

彼女にも、着物を借りて写真を撮るような、普通の娘としての青春時代があった。

そうした生活の匂い、血の通った人間臭さが、本書からは立ち上ってくる。

こういった裏話的な面白さも、本書の読みどころの一つである。

夫・三浦安信という理解者の存在

茨木のり子の詩業を語る上で、夫である三浦安信(みうら・やすのぶ、1918年~1975年)の存在は欠かせない。

本書では、二人の関係性を物語る重要な日記の記述が紹介されている。

家計のための内職を相談した際には、『もっと真剣に勉強して自分の道を開拓しろ、よそごとに精力を費やすな』とYに反対され、正論は痛いが、ありがたく感じたとある。(一九六二年八月三十一日)(P.117「一部三章 庄内を舞台に」)

この内容は、2014年に世田谷文学館で開催された「茨木のり子展」の図録にも掲載されていたものである。

日記と言えば、『茨木のり子の献立帖』の最後に少し掲載されている。

だが上記の日記には含まれていなかったため、本書で初めて知る読者もいるかもしれない。

それにしても、凄い男である。

妻が家計を助けようと内職を提案したのに対し、「そんな暇があるなら勉強して自分の道を開拓しろ」と叱咤激励する。

昭和の高度経済成長期において、夫が妻のキャリア、それも詩人という不安定な道をこれほどまでに全面的に肯定し、後押しすることがどれほど稀有だったか。

三浦安信は、妻の才能を誰よりも信じていたのだろう。

詩の活動を許すとか認めるという次元を超えて、彼女が詩の世界に邁進できるように環境を整え、精神的な支柱となっていた。

「正論は痛い」と感じつつも、それを「ありがたい」と受け止める茨木のり子との信頼関係。

この夫婦のあり方そのものが、一つの作品のように美しい。

作者と作品の距離について

詩の解釈について、茨木のり子自身がどのように考えていたかを知る手がかりも本書には記されている。

ある中学生から、彼女の詩「六月」についての質問の手紙が届いた際のことだ。

彼女は返事を書きながら、ある思いに至る。

そして返事を書きながら、「作者が良い解説者とは限らない」と思ったと述べている。(P.211「二部一章 詩から見えてくる世界」)

このエピソードは、茨木のり子のエッセイ集『言の葉さやげ』にも掲載されている話かもしれない。

「作者が良い解説者とは限らない」。

これは、文学研究においても非常に重要な視点である。

優れたスポーツ選手が、必ずしも名解説者や名指導者になるとは限らないのと同様である。

天才的な演奏家が、自分の演奏を論理的に言語化できるとは限らない。

作者の手を離れた瞬間、作品は読者のものとなり、独立した解釈の地平に立つ。

茨木のり子はそのことを直感的に、あるいは経験的に理解していたのだろう。

ちなみに、彼女が誠心誠意書いたこの返事に対して、中学生からの返信は無かったそうだ。

世の中、そんなものである。

しかし、その「返事がない」という事実も含めて、彼女は淡々と受け止めているように見える。

そこに彼女の人間としての器の大きさを感じる。

死後明かされた『歳月』という衝撃

茨木のり子の死後、一冊の詩集が刊行され、読者に大きな衝撃を与えた。

『歳月』である。

そこには、生前ほとんど発表されることのなかった、亡き夫への切々たる愛の詩が収められていた。

茨木は生前、夫への愛の詩をほとんど書いていない。夫が亡くなってから少しずつ書き溜めて、しかもその発表は自分が亡くなってからにしてほしいと、甥の宮崎治に頼んだ。そして茨木のり子の一周忌の二〇〇七(平成十九)年に『歳月』として花神社より発刊された。(P.216「二部二章 『歳月』詩の世界の完結」)

これは私も知らなかった事実である。

最初から夫への愛の詩を書き溜めていたのかと思っていたが、そうではなかった。

夫が亡くなってから、喪失感を埋めるように、あるいは対話するように書き溜めていたのだ。

そして驚くべきは、その発表の意志が明確にあったということである。

「自分が亡くなってから発表してほしい」と、甥の宮崎治に託していた。

彼女は、自分の死後のことまでしっかりとコントロールしていたのである。

この事実を知った時、私は自分の認識の甘さを痛感した。

生前の彼女の凜としたパブリックイメージからは想像もつかないような、生々しいほどの愛。

しかし、それを生前には決して表に出さず、死後に解き放つという美学。

『歳月』は、私には少し甘やかで、自分には合わない部分もあったが、この出版の経緯を知ることで、新たな知識と驚きを得ることができた。

詩が好きという次元を超えて、一人の女性の生き様として、強烈なインパクトを残す事実である。

森鴎外の影響と「セクス」という言葉

最後に、茨木のり子の文学的ルーツに触れておきたい。

『歳月』に収められた詩「その時」には、「セクス」という表現が登場する。

この独特な表記について、著者の戸村雅子は森鴎外(もり・おうがい、1862年~1922年)の影響を指摘している。

茨木は十五歳の時、女学校の図書館でたまたま手にした森鴎外の『阿部一族』を読んで、「これが散文というものか」、「この文章全体の香気はいったいどこから発散されてくるのだろう?」(「散文」『一本の茎の上に』筑摩書房)と強烈な印象を持った。以来、鴎外の作品を多く読んでいるので、性愛を表す言葉として、『ヰタ・セクスアリス』をヒントにしたと思われる。

(P.240「二部二章 『歳月』詩の世界の完結」)

「セクス」と「セックス」。

たった一文字の違いだが、受ける印象は大きく異なる。

戸村雅子は「『セクス』という言葉は柔らかく、汚れていない」とも分析している。

確かに、現代的な「セックス」という即物的な響きよりも、「セクス」の方が文語的であり、日常の垢にまみれていない清潔感がある。

茨木のり子が15歳で森鴎外に出会い、その文章の「香気」に魅了されていたというのは面白い。

何となく納得できる部分がある。

鴎外の持つ、あの硬質で格調高い文体、そしてその奥にあるロマンティシズム。

それは茨木のり子の詩の世界と通底するものがあるからだ。

森鴎外は素晴らしい作家である。

そして、その系譜に連なる茨木のり子もまた、言葉の選び方一つで世界を変える力を持っていた。

やはり、言葉や文字というものは面白い。

もっと森鴎外の本も読み返したくなるし、当然、茨木のり子の本も深く読み込みたくなる。

そんな知的な興奮を、本書は与えてくれる。

総論:茨木のり子ファン必読の書として

この本は、ここ数年の私の読書体験の中でも、間違いなくトップ3に入る素晴らしい一冊であった。

長年の夢であった茨木のり子の墓参りを果たした直後に読んだこともあり、感慨もひとしおだった。

著者・戸村雅子の人柄が滲み出るような温かい文体。

豊富な語彙に裏打ちされた的確な表現。

文章そのものが非常に綺麗であり、読んでいて心地がよい。

上皇后美智子(みちこ、1934年~)様の『橋をかける』を読んだ時と同様の、上質な作品の清々しい読後感があった。

また、本書には甥である宮崎治の序文も寄せられており、これは嬉しい驚きであった。

資料としての価値も極めて高い。

後藤正治(ごとう・まさはる、1946年~)の評伝『清冽 詩人茨木のり子の肖像』と並んで、茨木のり子ファンにとっては必読のバイブルと言えるだろう。

詩人の魂に触れたいと願うすべての人へ。

そして、言葉の力を信じるすべての人へ。

自信を持って推薦したい名著である。

書店で見かけた際は、ぜひ手に取ってみてほしい。

そこには、あなたの人生を豊かにする「見えざる宝石」が眠っているかもしれないのだから。

- 後藤正治『清冽 詩人茨木のり子の肖像』あらすじ・感想

- 蘇芳のり子『蜜柑の家の詩人 茨木のり子 詩と人と』あらすじ・感想

- 平凡社『別冊太陽 茨木のり子』要約・感想

- 花神ブックス『茨木のり子』要約・感想

- コロナ・ブックス『茨木のり子の献立帖』要約・感想

- 茨木のり子『茨木のり子の家』要約・感想

- 茨木のり子『うたの心に生きた人々』要約・感想

- 茨木のり子『詩のこころを読む』要約・感想

- 北康利『叛骨の宰相 岸信介』あらすじ・感想

- 室生犀星『我が愛する詩人の伝記』あらすじ・感想

- 中原フク・述/村上護・編『私の上に降る雪は』要約・感想

- 中原思郎『兄中原中也と祖先たち』要約・感想

- 中原呉郎『海の旅路 中也・山頭火のこと他』要約・感想

- 石寒太『山頭火』要約・感想

- 村上護『放哉評伝』要約・感想

- 永田龍太郎『散華抄』あらすじ・感想

- 草野心平『宮沢賢治覚書』要約・感想

- 荻原井泉水『詩と人生』要約・感想

- 加賀乙彦『鷗外と茂吉』あらすじ・感想

書籍紹介

関連書籍

関連スポット

宮崎医院

愛知県西尾市にある病院・宮崎医院。茨木のり子の父・宮崎洪(みやざき・ひろし、1897年~1963年)が開業。茨木のり子が育った場所。

公式サイト:宮崎医院

根府川駅

神奈川県小田原市にある東海道本線の根府川(ねぶかわ)駅。詩「根府川の海」の題材。

浄禅寺

山形県鶴岡市の浄土真宗本願寺派の寺院。公式サイトは特に無い。

夫・三浦安信と供に、茨木のり子のお墓がある。

山形県鶴岡市は三浦安信の生まれ故郷。また鶴岡市の北側に隣接する東田川郡三川町は、茨木のり子の母であり、旧姓・大滝勝(おおたき・かつ、1905年~1937年)の生まれ故郷。

勝は鶴岡高等女学校(現・鶴岡北高等学校)を卒業している。