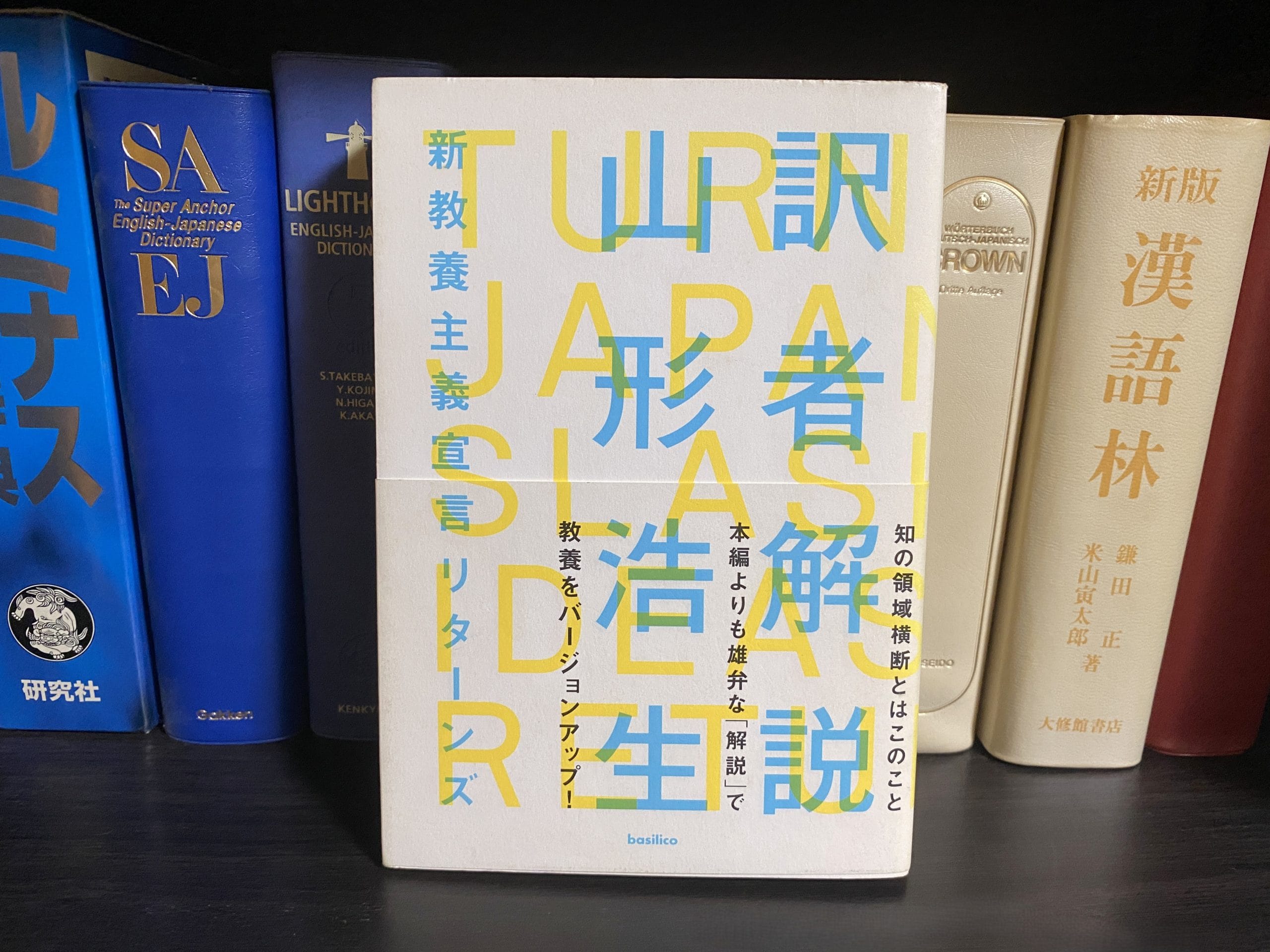

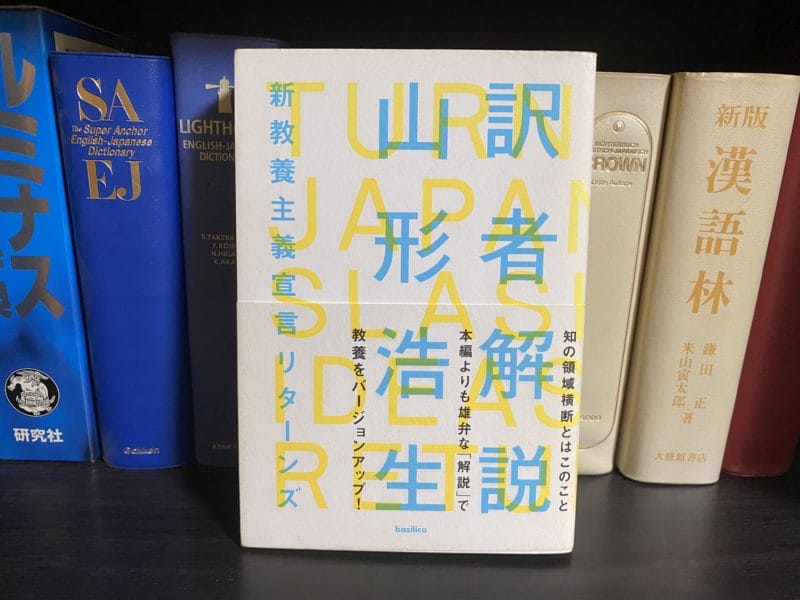

- 本書は山形浩生の翻訳書解説集で、哲学からデジタル技術まで扱い、現代社会を生き抜くための知的ガイドブック。

- 訳者解説の価値として、難解な原著を噛み砕きながら読者の思考を刺激し、人間理解を深める視点を提供。

- データリテラシーと経済学的思考を強調し、環境問題や社会政策で感情論を排した合理的な分析の重要性を解説。

- インターネット時代の設計思想やオープンソースモデルを論じ、世界を高解像度で捉える思考のヒントを与える。

山形浩生の略歴・経歴

山形浩生(やまがた・ひろお、1964年~)

コンサルタント、評論家、翻訳家。

東京都の生まれ。麻布中学校・高等学校を卒業。東京大学工学部都市工学科を卒業、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士課程を経て、野村総合研究所の研究員に。マサチューセッツ工科大学不動産センター修士課程を修了。山形浩生のX(旧Twitter)。

『訳者解説 新教養主義宣言リターンズ』の目次

『訳者解説』解説

1 「人間理解」のバージョンアップ

自由についていまぼくたちが考えるべきなにか ダニエル・デネット『自由は進化する』

自由意志はなぜ「自由」であるのか ジョージ・エインズリー『誘惑される意志――人はなぜ自滅的行動をするのか』

服従が信頼の裏返しであるとするならば スタンレー・ミルグラム『服従の心理』

悪しき文化相対主義に鉄槌! ハリー・フランクファート『ウンコな議論』

「意識とは何か」をめぐる議論にブレイクスルーを! スーザン・ブラックモア『「意識」を語る』

2 データが読めなきゃ構造は見えない

未来への希望を真実のものにするために ビョルン・ロンボルグ『環境危機をあおってはいけない』

二酸化炭素を減らしたとして、さて何が実現する? ビョルン・ロンボルグ『地球と一緒に頭も冷やせ!』

あなたの日常の裏で行われている大量のデータ解析のこと イアン・エアーズ『その数学が戦略を決める』

日本の警察諸君も数学勉強してみたら? デブリン&ローデン『数学で犯罪を解決する』

経済学者はいかにして人の神経を逆なでするか ハロルド・ヴィンター『人でなしの経済理論』

3 新世紀のアーキテクチャ

インターネットの「規制」と民主主義の将来 ローレンス・レッシグ『CODE』

インターネットはいかに「共有地」を作り上げたか レッシグ『コモンズ』

「クリエイティブ・コモンズ」という革命運動 レッシグ『Free Culture』

ノウアスフィアは、ぼくたちの開墾を待っている エリック・レイモンド『伽藍とバザール』

あとがきのあとがき

『訳者解説 新教養主義宣言リターンズ』の概要・内容

2009年11月7日に第一刷が発行。バジリコ。359ページ。ソフトカバー。127mm×188mm。四六判。

副題は「新教養主義宣言リターンズ」。

『訳者解説 新教養主義宣言リターンズ』の要約・感想

- 訳者解説という独特の知的体験

- 「自由」をめぐる思考のバージョンアップ

- ウンコな議論を打ち破る思考法

- データが暴く「不都合な真実」

- 人でなしの経済理論が示す合理性

- 新時代の設計思想を読む

- 伽藍とバザール:創造性の源泉

- 思考の土台を築き、世界を解像度高く見るために

現代社会は複雑さを増し、日々膨大な情報が流れ込んでくる。

その中で、物事の本質を見抜き、自分自身の頭で考え、判断するための「知的な体力」は、すべての人にとって不可欠なスキルとなっている。

しかし、その体力をどうやって鍛えればいいのか。どんな知識を身につければ、この複雑な世界を渡り歩いていけるのか。

その問いに対する一つの答えが、本書『訳者解説 新教養主義宣言リターンズ』の中に示されているのかもしれない。

本書は、コンサルタント、評論家、そして翻訳家として知られる山形浩生(やまがた・ひろお、1964年~)が、これまで手がけてきた数々の翻訳書の「訳者解説」を一冊にまとめたものである。

単なる書評集や要約ではない。

専門的で難解な海外の知性が凝縮された原著と、日本の読者との間に立ち、その橋渡し役を務めてきた著者ならではの視点から、現代を生きる我々が身につけるべき「新しい教養」の輪郭を浮かび上がらせる、異色の知的ガイドブックである。

本書で取り上げられる書籍のジャンルは、哲学、経済学、社会学、情報科学と多岐にわたる。

一見するとバラバラなテーマが並んでいるように見えるかもしれない。

だが、通読することで、それらが「人間とは何か」「社会はどのように動いているのか」という根源的な問いを軸に、深く結びついていることが理解できるだろう。

この記事では、本書で紹介されている珠玉の解説の中から、特に現代を生きる上で重要な視点を与えてくれるものをいくつかピックアップし、その魅力と核心に迫っていきたい。

訳者解説という独特の知的体験

本書は、通常の書籍とは少し異なる成り立ちを持つ。

それは、複数の書籍の「おまけ」であったはずの訳者解説を集めて再構成した、という点にある。

本書は山形浩生による各種の訳書につけられた、解説をまとめた本である。最も古いのはレイモンド『伽藍とバザール』の解説(一九九七)、最新のものはウィンター『人でなしの経済理論』(二〇〇九)となる。(P.5「『訳者解説』解説」)

一九九七年から二〇〇九年という、インターネットが社会に浸透し、世界が大きくその姿を変えた時代に書かれた解説群である。

それぞれの解説は、独立した読み物として成立するほどの密度と熱量を持っているが、それらが一堂に会することで、時代を貫く知性の潮流のようなものが見えてくるのが面白い。

訳者解説の最大の価値は、難解な原著の内容を、その分野の専門家ではない読者にも理解できるよう、噛み砕いてくれる点にある。

著者の山形浩生自身、その役割を強く意識している。

例えば、インターネット社会の法と倫理を論じたローレンス・レッシグ(Lawrence Lessig、1961年~)の『CODE』について、次のように述懐している。

このぼくでさえ、読んでいる最中に幾度となく「ちょっと待て、なんでこんな話になってるだっけ」と読み返さざるを得なかった。(P.8「『訳者解説』解説」)

知の巨人である著者でさえ戸惑うほどの複雑な論理構造を持つ本を、我々一般の読者が独力で読み解くのは至難の業である。

しかし、そこに山形浩生の解説という水先案内人が加わることで、難解な議論の森で迷子になることなく、その核心部分にまでたどり着くことができる。

これは非常に贅沢な読書体験と言えるだろう。

一方で、著者は読者を甘やかすだけではない。日本の読書界の現状に対して、厳しい視線も向けている。

もちろん、山形の訳す分厚い本を読もうなどという人は、平均よりは理解力もあれば知的好奇心も高い人だろう。が、一方で日本の読書人たちの「平均」がいかに低レベルかを侮ってはいけないとも思う。(P.9「『訳者解説』解説」)

これは、単なる読書人批判ではない。

知的好奇心を持つ人々に対して、安易な理解に留まるのではなく、もう一歩踏み込んで思考を深めることを促す、愛のある檄(げき)と受け取るべきだろう。

本書は、心地よい知識を与えてくれるだけでなく、時として読者の知的なプライドを揺さぶり、思考の枠組みそのものを更新させようと試みる。

また、翻訳業界の裏話が垣間見えるのも、本書の魅力の一つだ。

改訳モノは、あまり売れないことが多い。旧訳をやったセンセイと角がたつとかなんとか。(P.15「『訳者解説』解説」)

学問や出版の世界にも、様々な「しがらみ」が存在する。

そうした業界の事情を背景に、それでもなお良質な知性を日本に紹介しようとする著者のスタンスが、こうした記述から伝わってくる。

本業で開発コンサルタントとして確固たる地位を築いているからこそ可能な、大胆な翻訳活動の一端を垣間見ることができる。

「自由」をめぐる思考のバージョンアップ

本書の第一章「『人間理解』のバージョンアップ」では、哲学や心理学の観点から、我々が自明のものとして捉えがちな概念を根底から問い直す書籍が紹介される。

その中心的なテーマの一つが「自由」である。

現代社会において「自由」は絶対的な善とされることが多い。

しかし、その自由とは一体何なのか。哲学者ダニエル・デネット(Daniel Dennett、1942年~)の『自由は進化する』の解説で、山形浩生は刺激的な比喩を用いて、自由の本質を突く。

自由というのは、お金と同じで最終的にはそれを消費しないと意味がない。でも多くの人は自由をためこむことにきゅうきゅうとしてそれを使おうとせず、引きこもりニートになって自由を腐らせてしまったりする。多くの人は自由をたくさんもらっても、それを使いこなせない。自由って何?(P.25「『訳者解説』解説」)

自由は、ただ持っているだけでは価値がなく、それを行使し、何かを決定し、行動することによってはじめて意味を持つ。

この指摘は、選択肢が無限に増えた現代において、かえって何も選べなくなってしまう人々の姿を鋭く捉えている。

自由という権利を享受するだけでなく、それを使いこなす責任と能力が我々には問われているのである。

この「自由」というテーマは、スタンレー・ミルグラム(Stanley Milgram、1933年~1984年)の『服従の心理』の解説へと繋がっていく。

この本は、権威者の命令があれば、ごく普通の人が、他者に対してどれほど残酷な行為を行えるかを実験によって示した衝撃的な研究である。

自由と服従は対極にある概念のように思えるが、山形浩生の解説を読むと、それらが密接に結びついていることがわかる。

「自由」を他者に委ね、思考停止して「服従」することの心地よさと恐ろしさ。

我々は常にその両者の間で揺れ動く存在なのである。

こうした人間理解の根幹をなすテーマについて、山形浩生は時に大胆な物言いで、読者の思考を揺さぶる。

デネットの複雑な議論をなぜ明快に解説できるのか、という問いに対して、彼はこう答える。

それはぼくが無法に頭がいいからだ。(P.57「自由についていまぼくたちが考えるべきなにか」)

これは単なる自画自賛ではない。

哲学業界の内部論理や人間関係といった「しがらみ」から自由な立場にいるからこそ、物事の本質を曇りなく見通し、ストレートに言語化できるのだ、という自負の表れである。

この「しがらみのなさ」こそが、山形浩生の解説の最大の強みであり、我々読者にとっての価値なのである。

ウンコな議論を打ち破る思考法

現代は、インターネットやSNSの普及により、誰もが情報発信者になれる時代である。

その一方で、根拠のない主張や感情的なレッテル貼り、いわゆる「ウンコな議論」もまた、世に溢れかえっている。そうした状況にどう立ち向かうべきか。

そのヒントを与えてくれるのが、ハリー・フランクファート(Harry Frankfurt、1929年~2023年)の『ウンコな議論』である。

この本の解説で、山形浩生は「文化相対主義」の危険性に警鐘を鳴らす。

すべての価値観は等価であり、他者の文化や主張を批判すべきではない、という考え方は、一見すると寛容で知的に見える。

しかし、それは思考停止に他ならず、明らかに間違っていることや、悪意あるデマさえも容認する態度に繋がりかねない。

真実や事実を軽視する風潮に抗い、知的な誠実さをもって議論に臨むことの重要性を、本書は教えてくれる。

では、果てしなく続くかのように思える知の探求に、我々はどのように向き合えばよいのか。

山形浩生は、物理学者の朝永振一郎(ともなが・しんいちろう、1906年~1979年)のエピソードを引用し、一つの答えを示す。

ある高校生から「学問は結局いつまでも終わりがなく、虚しいのではないか」といった主旨の質問を受けた朝永は、少しも動じることなく、学問の面白さについて語ったという。

学問は別に、究極の真理に到達するとかいったくだらん使命感でやるんじゃない、おもしろいからやるんだよ、飽きたらやめればいんだよ、という当然の話をあっさり楽しく返せた朝永は偉かったのだ。(P.153「悪しき文化相対主義に鉄槌!」)

この言葉は、学問や教養を、何か高尚で息苦しいものとして捉える必要はない、という解放感を与えてくれる。

知的好奇心こそが、あらゆる探求の原動力である。

この純粋な「面白さ」を追求する姿勢こそが、くだらない議論や虚無感に打ち勝つための、最も強力な武器なのかもしれない。

データが暴く「不都合な真実」

第二章「データが読めなきゃ構造は見えない」は、本書の中でも特に現代的な示唆に富むパートである。

ここでは、感情論や政治的なプロパガンダに惑わされず、データに基づいて世界の構造を読み解くことの重要性が、様々な事例を通して語られる。

その中心に据えられているのが、デンマークの政治学者、ビョルン・ロンボルグ(Bjørn Lomborg、1965年~)の著作『環境危機をあおってはいけない』と『地球と一緒に頭も冷やせ!』である。

ロンボルグは、地球温暖化をはじめとする環境問題の深刻さを認めつつも、世間で声高に叫ばれる対策の多くが、費用対効果の観点から見て非効率的であると指摘する。

彼の主張は、多くの環境保護団体やメディアから激しい批判を浴びた。

しかし、その批判の多くが、ロンボルグが提示したデータそのものへの反論ではなく、感情的な反発や人格攻撃に終始していたという。

ちなみに批判されている各種団体で、ロンボルグの批判に対してきちんと釈明したところはほとんどなく、「あの時はそう思えたんだ」くらいのいいわけをしているにとどまる。(P.193「未来への希望を真実のものにするために」)

これは環境問題に限った話ではない。

社会の様々な場面で、データや事実よりも「かくあるべき」という物語や正義感が優先され、冷静な議論が妨げられる光景は頻繁に見られる。

ロンボルグの著作とそれに対する山形浩生の解説は、そうした風潮に対する強力な解毒剤となる。

例えば、元アメリカ副大統領アル・ゴア(Al Gore、1948年~)の著作『不都合な真実』などに見られる、意図的な印象操作についても、山形浩生は鋭く切り込む。

その他、台風の強度を示すグラフでも、横軸の目盛りがなかったり、よく見るとあまり誠実とはいえない印象操作が随所にあることに気がつかされる。(P.209「二酸化炭素を減らしたとして、さて何が実現する?」)

権威ある人物や、ノーベル平和賞を受賞したような作品であっても、その主張を鵜呑みにせず、批判的な目でデータやグラフを吟味する必要がある。

データリテラシーとは、まさにこうした場面で発揮されるべき能力なのである。

そして、こうしたデータに基づいた冷静な分析の先には、決して悲観論だけが待っているわけではない。

言われてみれば、未来に対し、冷静に希望を持とう、と言ってくれる本は(考えてみると恐ろしいことだが)少ない。これは環境分野に限らない。(P.200「未来への希望を真実のものにするために」)

安易な悲観論は、思考停止と無力感を生むだけである。

一方で、根拠のない楽観論もまた、現実から目を背けることに他ならない。

データに基づき、課題の優先順位をつけ、最も効果的な解決策を探っていく。

その地道なプロセスの中にこそ、未来への真の希望を見出すことができる。

本書のこのパートは、そうした冷静で建設的な思考法を我々に教えてくれる。

人でなしの経済理論が示す合理性

データリテラシーと並んで、現代社会を読み解くための強力なツールとなるのが「経済学的な思考法」である。

しかし、この思考法は、しばしば「冷たい」「非人間的だ」と批判される。

ハロルド・ヴィンター(Harold Winter)の『人でなしの経済理論』は、まさにその点を主題とした一冊である。

本書はあらゆる議論で、すべて社会的更生を最大化する、というのを前提としている。最小の費用で最大の結果を挙げるにはどうしたらいいか? 本書は基本的にそれしか考えない。(P.273「経済学者はいかにして人の神経を逆なでするか」)

このアプローチは、道徳や倫理、個人の感情といった要素を意図的に排除する。

だからこそ、人の神経を逆なでする。

しかし、限られた資源(お金、時間、人材)をどこに配分すれば、社会全体として最も良い結果が得られるのかを考える上で、この視点は極めて重要である。

感情論だけでは、本当に助けが必要な人々を救うための最適な方法を見つけることはできないかもしれない。

この「合理性」の追求は、イアン・エアーズ(Ian Ayres、1959年~)の『その数学が戦略を決める』にも通じる。

この本は、我々の日常生活の裏側で、いかに大量のデータ解析が行われ、ビジネスや公共政策の戦略が決定されているかを明らかにする。

山形浩生によれば、この本は彼が訳した本の中でも特に売れ行きが良かったという。

どうも、山形から見ると少しぬるい本でも(いやそのほうが)、世間的には理解しやすくてインパクトがあるようで、ぼくが大喜びするような本はあまりにぶっ飛び過ぎていて世間的には受け入れられにくいようだ。(P.34「『訳者解説』解説」)

この発言は、専門家と一般社会との間にある認識のズレを示唆していて興味深い。

しかし、それは同時に、データや数学に基づいた合理的な意思決定という考え方が、徐々に社会に受け入れられつつあることの証左でもあるだろう。

我々は知らず知らずのうちに、経済学や数学が描き出す世界の中で生きている。

ならば、その世界のルールを少しでも理解しておくことは、決して無駄にはならないはずだ。

新時代の設計思想を読む

本書の最終章「新世紀のアーキテクチャ」では、我々が生きる現代社会の基盤となっているインターネットやデジタル技術の背後にある「思想」が解き明かされる。

特に重要なのが、前述のローレンス・レッシグによる一連の著作である。

レッシグは、『CODE』において、サイバー空間の自由が、法律(Law)だけでなく、市場(Market)、社会規範(Norms)、そしてアーキテクチャ(Architecture)

――すなわち、その空間を成り立たせているプログラムのコード

――によって規定されていることを明らかにした。

我々のオンラインでの行動は、我々が意識しないうちに、プラットフォームを設計した者たちの意図によって、見えない形でコントロールされているのである。

さらにレッシグは、『コモンズ』や『Free Culture』といった著作で、知識や文化といった共有財産(コモンズ)が、過剰な著作権保護などによって私有化され、創造性の源泉が枯渇しかねない状況に警鐘を鳴らす。

そしてその対案として、著作者が自らの意思で作品の利用条件を設定できる「クリエイティブ・コモンズ」という仕組みを提唱した。

これは、インターネット時代の新しい文化のあり方を示す、壮大な社会実験である。

伽藍とバザール:創造性の源泉

新しい社会のアーキテクチャを考える上で、もう一つ欠かせない視点が、オープンソースの世界から生まれた開発モデルである。

エリック・レイモンド(Eric S. Raymond、1957年~)の『伽藍とバザール』は、その思想的背景を鮮やかに描き出した古典的名著だ。

山形浩生は、この本で提示される二つの対照的な開発モデルを、次のように要約する。

伽藍式の開発というのはつまり、誰かが全体の見取り図をきちんと書いて、それにあわせてチームの面々が割り当てられた部分を書き、それをまたリーダが集めてしっかり緊密に構築して、ミスがないかを細かく一人でチェックして、公開するやり方だ。(P.333「ノウアスフィアは、ぼくたちの開墾を待っている」)

これは、伝統的な大企業や組織で採用されてきた、トップダウン型のプロジェクト進行方法である。

緻密な計画に基づき、品質を管理しやすい一方、硬直的で変化への対応が遅れがちになるという弱点を持つ。

これに対してバザール式の開発というのは、あるソースコードがあって、それにみんなが勝手に機能追加やバグ鳥を行っていくような手法だ。(P.333「ノウアスフィアは、ぼくたちの開墾を待っている」)

こちらは、Linuxに代表されるオープンソース・ソフトウェア開発で採用されてきた、ボトムアップ型のアプローチである。

一見すると無秩序で混沌としているように見えるが、多数の参加者が自発的に協力することで、驚くべき速度で進化し、堅牢なシステムを構築することができる。

この「伽藍とバザール」という対比は、もはやソフトウェア開発だけの話ではない。

企業の組織論、都市計画、学術研究、市民活動など、現代社会におけるあらゆる創造的活動を考える上で、極めて重要なフレームワークを提供してくれる。

我々はどのような「アーキテクチャ」のもとで、未来を創造していくべきなのか。本書は、その根源的な問いを我々に投げかける。

思考の土台を築き、世界を解像度高く見るために

『訳者解説 新教養主義宣言リターンズ』は、単なる知識の寄せ集めではない。

それは、複雑で変化の激しい現代社会を生き抜くための「思考の枠組み」を我々に提供してくれる一冊である。

本書を通じて、我々は自らが囚われている常識や思い込みに気づかされ、物事を多角的かつ批判的に見るための視点を手に入れることができる。

紹介されている一冊一冊が、それ自体で知的な冒険に満ちた世界への扉となっている。

そして山形浩生の解説は、その冒険をより深く、刺激的なものにしてくれる最高のガイドだ。

相変わらずの読みやすさと、知的好奇心をくすぐる筆致で、難解なテーマであっても、ぐいぐいと読者を引き込んでいく。

この本を読了したとき、これまで見ていた世界の風景が、少し違って見えるかもしれない。

ニュースの裏側にある構造、人々の行動の背後にある動機、テクノロジーが社会に与える真の影響。

それらが、以前よりも高い解像度で見えるようになっているはずだ。

自分の頭で考え、自分の言葉で世界を語りたいと願うすべての人にとって、本書は必読の書と言えるだろう。

それは、終わりのない知の探求へと我々を誘う、力強い「宣言」なのである。

- 【選書】山形浩生のおすすめ本・書籍12選:評論、監修、対談

- 【選書】山形浩生のおすすめ本・書籍12選:翻訳書(初級者用)

- 【選書】山形浩生のおすすめ本・書籍12選:翻訳書(中級者用)

- 【選書】山形浩生のおすすめ本・書籍12選:翻訳書(上級者用)

- 山形浩生『山形道場 社会ケイザイの迷妄に喝!』要約・感想

- 山形浩生『断言 読むべき本・ダメな本』要約・感想

- 山形浩生『断言2 あなたを変える本・世界を変える本』要約・感想

- 山形浩生『新教養主義宣言』要約・感想

- 山形浩生『第三の産業革命 経済と労働の変化』要約・感想

- 山形浩生『翻訳者の全技術』(星海社新書)要約・感想

- 山形浩生『要するに』要約・感想

- マシュー・ハインドマン『デジタルエコノミーの罠』(訳・山形浩生)要約・感想

- ハロルド・ウィンター『人でなしの経済理論』(訳・山形浩生)要約・感想

- イアン・エアーズ『その数学が戦略を決める』(訳・山形浩生)要約・感想

- 出口治明『本の「使い方」』要約・感想

- 加藤周一『読書術』要約・感想

- 小林秀雄『読書について』要約・感想

- 小泉信三『読書論』要約・感想

- 梅棹忠夫『知的生産の技術』要約・感想

- 渡部昇一『知的生活の方法』要約・感想

- 瀧本哲史『読書は格闘技』要約・感想

書籍紹介

関連書籍

翻訳書籍

関連スポット

マサチューセッツ工科大学不動産センター

マサチューセッツ工科大学不動産センター(MIT Center for Real Estate)は、建築環境の質の向上を目的として1983年に設立。MITとは、Massachusetts Institute of Technologyで、マサチューセッツ工科大学のこと。