- 教養の実践的価値

- 物語の強い啓蒙力

- 情報と行動の関係

- 思考の進化と挑戦

山形浩生の略歴・経歴

山形浩生(やまがた・ひろお、1964年~)

コンサルタント、評論家、翻訳家。

東京都の生まれ。麻布中学校・高等学校を卒業。東京大学工学部都市工学科を卒業、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士課程を経て、野村総合研究所の研究員に。マサチューセッツ工科大学不動産センター修士課程を修了。山形浩生のX(旧Twitter)。

『新教養主義宣言』の目次

プロローグ──心ときめくミームたちをもとめて

Ⅰ 人間・情報・メディアを考える

情報処理で世界は変わるか?

生物としての限界を超えた自由を夢見て

メディアは人間の気遣い能力を破壊する

アゾット/亜素州をめぐる幻想と現実

Ⅱ ネットワークと経済を考える

消費税を7%に上げよう!

メディアと怪談とインターネット

ネットで国家を民営化する試み

投資でよりよい人生を!

日本の夜明けは遠いかも

Ⅲ ぼくたちの文化のあり方を考える

フリー翻訳マニュフェスト

日本文化のローカル性を超えるために

手っ取り早い結論は諸悪の根源である

人間が滅亡せずにすむ道はあったか?

好奇心の火を絶やさないためにできること

Ⅳ 平和・人権・民主主義──社会システムを考える

平和の危険性と戦争の効用

権利はただのお約束にすぎない

選挙権を売ろう!

あなたに巣くう民主主義の断末魔

Ⅴ 「おもしろさ」の秘密について考える

セックスは消滅するか?

おもしろさを伝えることのむずかしさについて

無関心の王者ウィリアム・バロウズ追悼

血と精液で塗りたくられた物語

逃避としての神学と「救い」

十三の物語と十三の墓碑銘

トマス・ピンチョン東京行

まだ見えない「平坦な戦場」としての日常

ニヒリズムと孤独と「もう一つの道」

エピローグ──21世紀に託す絶望と希望

あとがき

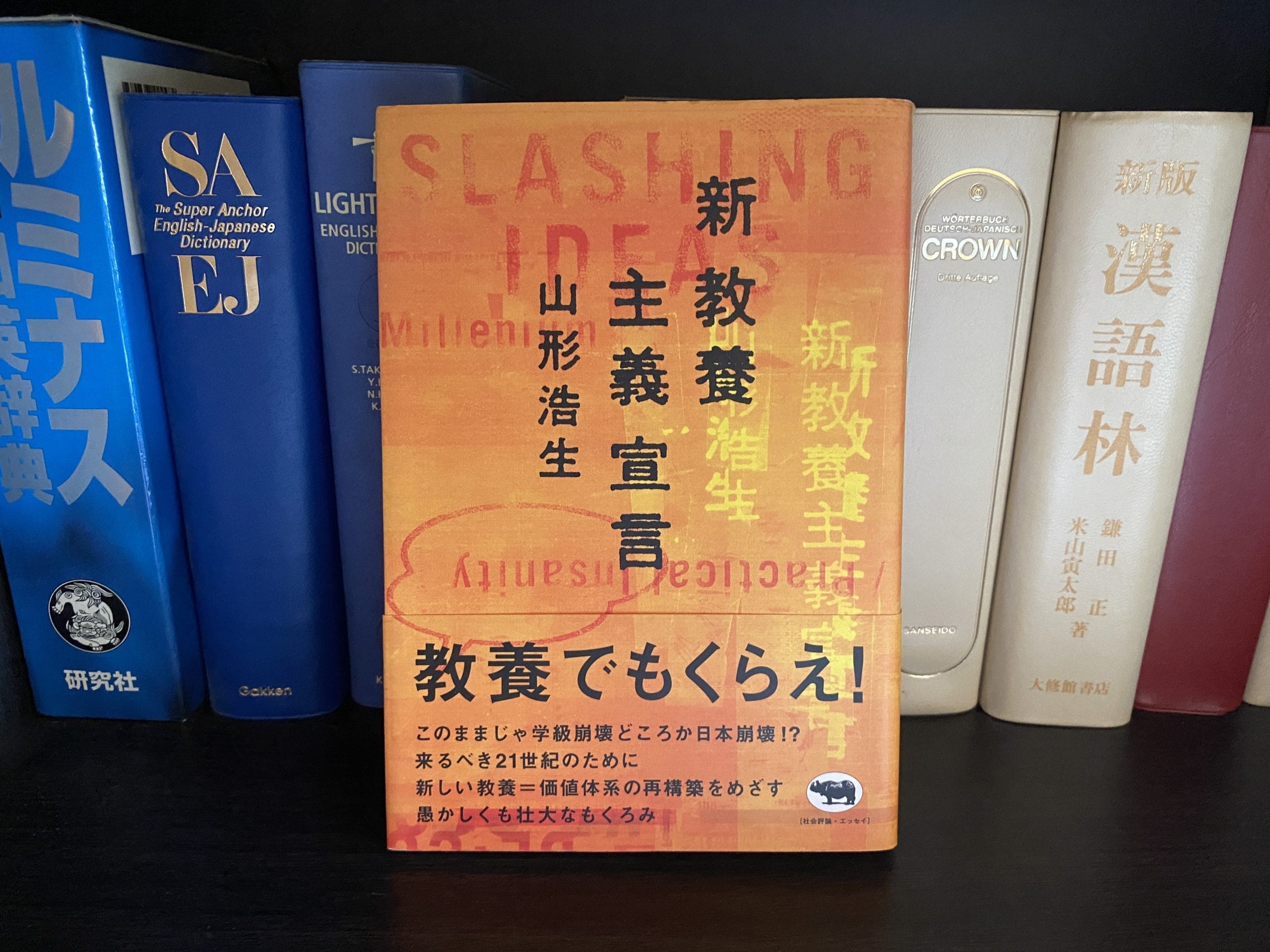

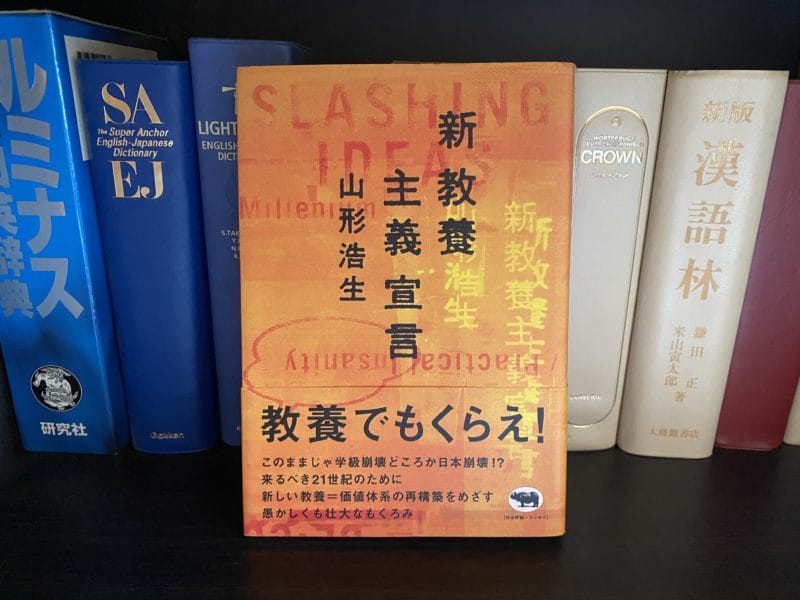

『新教養主義宣言』の概要・内容

1999年12月5日に第一刷が発行。晶文社。293ページ。ソフトカバー。127mm×188mm。四六判。

帯には「教養でもくらえ!」。

「このままじゃ学級崩壊どうころか日本崩壊!? 来るべき21世紀のために 新しい教養=価値体系の再構築をめざす 愚かしくも壮大なもくろみ」とも書かれている。

2007年4月1日に文庫化されて河出文庫から同じ題名『新教養主義宣言』で出版されている。

『新教養主義宣言』の要約・感想

- 「自由な感性」という幻想と教養の役割

- 世界を深く味わうための「目」と「耳」

- 専門書を超える小説の啓蒙力

- 情報に溺れず価値を生むための思考法

- テクノロジー投資の落とし穴

- 「情報が欲しい」という言葉の裏側

- 投資の成否を分ける絶対的な鉄則

- 翻訳の質と権威への厳しい視線

- 思想と行動の一貫性に見る批評家の姿勢

- 自明とされる「平和」を疑うための読書

- 探求心を生む「居心地の悪さ」の正体

- 時代を超える文章の強度と構造の妙

- 偶然が生んだ本書のユニークな成り立ち

- まとめ:思考の武器を磨き続けるために

『新教養主義宣言』は、評論家であり翻訳家でもある山形浩生(やまがた・ひろお、1964年~)が、1999年に上梓した評論集である。

本書に収録されている文章の多くは、それ以前に雑誌やネット上で発表されたものであり、最も古いものは1980年代末にまで遡る。

四半世紀以上、中には35年以上も前に書かれた文章でありながら、その内容は驚くほど色褪せていない。

むしろ、情報化社会が爛熟し、多くの人々が先行きの見えない現代社会に漠然とした不安を抱える今だからこそ、本書の持つアクチュアルな意味は増しているとさえ言えるだろう。

本書の根底に流れるのは、単なる知識の蓄積ではない、世界を正しく認識し、より良い意思決定を行うための実践的なツールとしての「教養」の重要性である。

山形浩生は、複雑化する社会の様々な側面

――情報、メディア、経済、文化、政治、そして人生の「おもしろさ」に至るまで――

を、冷徹なリアリズムと該博な知識、そして時に挑発的な物言いで切り裂いていく。

本書は、凝り固まった常識や心地よいだけの綺麗事に揺さぶりをかけ、読者自身の頭で考えることを促す、知的な刺激に満ちた一冊である。

「自由な感性」という幻想と教養の役割

私たちはしばしば、「素直な心」や「自由な感性」といった言葉を、無批判に肯定的なものとして受け入れてしまう。

しかし、山形浩生はそのような安易な考え方に真っ向から異を唱える。

彼は、物事を「見る」ことも「感じる」ことも、全ては何らかの訓練や知識、すなわち教養がなければ不可能だと断言するのである。

「すなお」で「自由」な感性は、実はまったくすなおでも自由でもない。見るのも聞くのも感じるのも、すべてなんらかの訓練と教育と知識ベース/教養があって可能になるものなのだ。(P.28「プロローグ――心ときめくミームたちをもとめて」)

これは極めて重要な指摘である。

例えば、ビジネスの世界で新しい事業の可能性を判断する際、何の知識もなければ、その価値を見抜くことはできない。

市場の動向、技術の進展、競合の戦略、法規制、さらには歴史や文化といった一見無関係に見える知識ベースがあって初めて、目の前のビジネスモデルが有望か否かを多角的に「感じ取る」ことができる。

それは決して「直感」や「ひらめき」といった曖昧なものではなく、蓄積された教養に裏打ちされた高度な判断なのである。

世界を深く味わうための「目」と「耳」

この理屈は、芸術鑑賞の世界にもそのまま当てはまる。一枚の絵画を前にして「何となく好きだ」と感じることは誰にでもできる。

しかし、その絵が描かれた時代背景、美術史における位置づけ、使用されている技法、画家の生涯といった知識を持つことで、鑑賞の解像度は劇的に向上する。

単なる「好き嫌い」を超えて、作品の革新性や、時代との格闘の痕跡、後世に与えた影響まで読み解くことができるようになる。

それは、音楽を聴く際に、コード進行や対位法の知識があることで、単なるメロディの心地よさ以上の、構造的な美しさや作曲家の意図を感じ取れるようになるのと同じである。

教養とは、世界をより深く、より豊かに味わうための「目」や「耳」を鍛えることに他ならない。

山形浩生の言う「新教養主義」とは、このような実利的な側面を強調したものと言えるだろう。

専門分野に閉じこもるのではなく、幅広い知識を自在に接続し、新たな価値を創造する能力こそが、これからの時代を生き抜く上で不可欠なのである。

専門書を超える小説の啓蒙力

では、その実用的な教養はどこで身につけられるのか。

もちろん専門書や学術論文は重要だが、山形浩生は意外なところにその可能性を見出す。それが小説、すなわちエンターテインメントである。

彼は、科学啓蒙書が束になってもかなわなかったことを、一冊の小説が成し遂げた例を挙げる。

作家の瀬名秀明(せな・ひであき、1968年~)が『パラサイト・イヴ』で描いたミトコンドリアは、多くの読者に鮮烈な印象を与え、その存在を広く知らしめた。

同様の例として、彼は作家の京極夏彦(きょうごく・なつひこ、1963年~)の作品を高く評価している。

あるいは京極夏彦の『鉄鼠の檻』(講談社)なんかは、おそらく禅を一般向けにきちんとわかるように説明したという点で鈴木大拙以上のしごとをしているんじゃないか。あそこに書かれている内容は、そんじょそこらのくだらない「禅入門」だの、坊主の書いたつまらん説教本なんかの水準をはるかに上回っている。(P.38「プロローグ――心ときめくミームたちをもとめて」)

これは実に痛快な指摘だ。

難解な思想や概念を、無味乾燥な解説書で学ぶよりも、巧みに織り込まれた物語を通して体験する方が、はるかに深く、そして正確に理解できることがある。

なぜ物語はそれほど強力なのか。

それは、物語が人間の認知の仕組みに深く根ざしているからだ。抽象的な概念の羅列は、私たちの脳にとって処理しにくい。

しかし、物語は具体的な登場人物の行動や感情、そして彼らが直面する葛藤を通して、抽象的な概念に血肉を与える。

読者は、登場人物に感情移入し、彼らの視点を通して世界を追体験することで、理屈だけでは届かないレベルで物事を理解する。

京極夏彦の作品が、その圧倒的な分厚さにもかかわらず多くの読者を惹きつけ、結果として難解な禅の思想を誰よりも分かりやすく伝えているというのは、この物語の力の好例である。

物語は、読者の理性に訴えかけるだけでなく、感情を揺さぶり、記憶に深く刻み込まれる。

その力は、時に専門家の無味乾燥な解説を凌駕し、人々の知的好奇心を刺激し、新たな教養への扉を開くのである。

情報に溺れず価値を生むための思考法

現代は情報過多の時代である。

インターネットの普及により、誰もが瞬時に膨大な情報にアクセスできるようになった。

しかし、山形浩生は情報そのものに価値はないと喝破する。

情報が意味を持つのは、それが具体的な行動を伴う「意志決定」のためのツールとして機能するときだけなのだ。

結局、エンターテインメント以外の情報というのは、情報それ自体が重要なのではない。情報なんか、いくらあっても無意味である。情報は、何か意志決定して行動するためのツールとしてのみ意義を持つ。価値があるのはその意志決定なのだ。価値を本当に生み出しているのは、その情報と意志決定に基づく行動なのだ。(P.58「情報処理で世界は変わるか?」)

情報を集めることが目的化してしまい、肝心の行動が伴わない「情報コレクター」になってはいないだろうか。

これは「分析による麻痺(Paralysis by Analysis)」と呼ばれる心理状態でもある。

選択肢が多すぎたり、情報が過剰であったりすると、人間はかえって決断を下せなくなってしまう。重要なのは、集めた情報を基に、どのような判断を下し、どう動くかである。

価値を生み出すのは、情報ではなく、意志決定と行動なのである。

現代に求められるスキルは、情報を集める能力以上に、膨大な情報の中から目的達成に必要なものを的確に選び出し、不要なものを切り捨てる「編集能力」なのかもしれない。

テクノロジー投資の落とし穴

この視点は、企業におけるIT投資の問題にも鋭く切り込む。

要するに、みんながこの「情報投資で生産性が上がる」というお題目にだまされてコンピュータをどんどん買い換えるから、コンピュータメーカは生産性が上がるんだけれど、それ以外のところは、実はコンピュータを買ったからといって一向に能率は上がっていないわけだ。(P.62「情報処理で世界は変わるか?」)

これは1999年頃の文章だが、現代の状況に置き換えても全く違和感がない。

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」や「AI導入」、「ビッグデータ活用」といった言葉が躍るが、果たしてそれは本当に生産性を向上させているだろうか。

高価なツールを導入すること自体が目的化し、それを使って何を解決するのかという本質的な課題設定が疎かになってはいないだろうか。

山形浩生の指摘は、テクノロジーに対する幻想を剥ぎ取り、その本質的な価値を問い直す、時代を超えて有効な警鐘であり続けている。

「情報が欲しい」という言葉の裏側

さらに山形浩生は、意志決定の場面における人間の心理を深くえぐる。

私たちが「もっと情報が必要だ」と口にするとき、その言葉の裏には別の真意が隠されている場合があると指摘する。

結局のところ、人は腹を決めるための時間が必要なのだ。「情報が必要だ」というのは実は「時間が必要だ」と言っているだけなのだ。(P.64「情報処理で世界は変わるか?」)

決断を下すことへの恐れや不安から、情報収集を言い訳にして、その時を先延ばしにしているだけなのかもしれない。

これは、個人だけでなく組織においても頻繁に見られる光景だ。

「データが足りない」「前例を調査しろ」「リスクを完全に洗い出せ」といった指示が飛び交う会議の裏で、実は誰も責任を取りたくない、決断の先延ばしを図っているだけというケースは少なくないだろう。

このような態度は、組織に深刻な機能不全をもたらす。

変化の速い現代において、行動の遅れは致命的な機会損失に繋がりかねない。

リーダーの役割とは、不確実な状況下で、完全ではない情報の中から最適と思われる判断を下し、その結果責任を負うことである。

完璧な情報を求めることは、実質的にその責任を放棄するに等しい。もちろん、正しい判断のためには適切な情報収集が不可欠である。

しかし、どこまで情報を集めれば十分なのか、その見極めが肝心だ。

不確実な状況下で、限られた情報から最適と思われる解を導き出し、決断する勇気。それこそが、情報化社会を生き抜く上で不可欠な能力と言えるだろう。

投資の成否を分ける絶対的な鉄則

本書では、経済に関する考察も鋭い。特に「投資」に対する姿勢は明快である。

以下は、山形浩生はの元MITの同級生の言葉である。

香港で不動産投資顧問業をしている、その元同級生が投資ガイドブック『ゴミ投資家のためのビッグバン入門』を評して、投資の鉄則を提示する。

この本は、ゴミ投資家の投資ガイドとしては必読。結論だけ読むんじゃなくて、いろんな計算もちゃんと自分でやって理解してね。投資はバックの算数がわかんなきゃ絶対に手を出すな! これ、鉄則よ。(P.137「投資でよりよい人生を!」)

「算数がわからなければ手を出すな」。

これほどシンプルで、かつ本質的なアドバイスはないだろう。ここで言う「算数」とは、単なる四則演算ではない。

確率論的な思考、リスクとリターンの関係、そして何よりも複利の効果といった、物事を定量的に把握し、論理的に判断するための能力全般を指す。

例えば、長期投資における複利の絶大な効果を直感的に理解しているか。

ある金融商品の期待リターンが、それが内包するリスクに見合っているかを大まかにでも計算できるか。

企業の財務諸表の基本的な項目を読んで、その会社の健全性を判断できるか。これらは全て「投資の算数」に含まれる。

金融商品が複雑化し、様々な投資情報が溢れる中で、私たちはつい雰囲気や他人の意見に流されがちだ。

しかし、その商品の仕組みやリスク、期待されるリターンを、自分自身の頭で計算し、理解することなくして、大切な資産を投じるべきではない。

投資とはギャンブルではなく、論理と計算に基づいた経済活動なのである。この金融リテラシーもまた、現代における必須の「教養」と言えるだろう。

翻訳の質と権威への厳しい視線

翻訳家としても知られる山形浩生は、当然ながら翻訳の世界にも容赦ないメスを入れる。

その批判は、翻訳の質に対する甘えや、権威への盲従を許さない。

だって、言ったって無駄なんだもん。下手だといわれて、それを理解して反省するような殊勝な訳者は、そもそもそんな恥ずかしい翻訳はしないのである。(P.148「フリー翻訳マニュフェスト」)

これは翻訳に限らず、あらゆる専門的な仕事に当てはまる真理かもしれない。

自己の技能を客観的に評価できず、他者からの批判に耳を傾けられない人間は、成長することがない。

さらに、彼の批判は著名な作家にまで及ぶ。

翻訳に関していうなら、大岡昇平や村上龍や島田雅彦よりうまい人はたくさんいる。だって、こいつら下訳に頼って、おそらく自分では原文見てないもん。(P.152「フリー翻訳マニュフェスト」)

フランス文学者の大岡昇平(おおおか・しょうへい、1909年~1988年)や、ロシア語に堪能な島田雅彦(しまだ・まさひこ、1961年~)といった、高い語学力を持つとされる作家。

そのような作家たちでさえ、翻訳という特殊な領域においては、必ずしも最高の仕事をするとは限らないという指摘は衝撃的だ。

これは、単に外国語が読めることと、その内容を的確で美しい日本語に移し替える「翻訳」の技術が、全く別のスキルであることを示している。

翻訳とは、原文の意図を深く理解した上で、背景にある文化や文脈をも踏まえ、読者が何の抵抗もなく読める日本語として再構築する、極めて高度な専門技術なのである。

「下訳」の存在を指摘することは、出版業界における権威の構造そのものへの問いかけでもある。

読者は、表紙に書かれた著名な翻訳者の名前を信じて本を手に取るが、その実作業の多くを別の人間が担っているとしたら、その信頼はどこに向けられるべきなのか。

私たちは、著名な作家や翻訳家の名前という権威に惑わされず、その成果物自体を冷静に評価する目を持つべきなのだろう。

思想と行動の一貫性に見る批評家の姿勢

山形浩生は単に批判するだけではない。彼自身の行動原理も垣間見える。

ぼくはフリーソフト系の雑文なんかで稼いだお金は、だいたいフリーソフト系のプロジェクトに寄付している。最近はこの手の仕事も増えてきたし、ある程度はおぜぜは出せるのだ。(P.153「フリー翻訳マニュフェスト」)

フリーソフトウェアの思想に共鳴し、その恩恵を受けているからこそ、得た利益をコミュニティに還元する。

これは、彼の思想と行動が一貫していることを示す象徴的なエピソードである。

彼は傍観者として批評するだけでなく、自らもその文化の参加者、貢献者であろうとする。

消費するだけでなく、創造し、貢献するサイクルに参加すること。

これもまた、彼の言う「新教養主義」的な態度の一環と言えるだろう。

この姿勢こそが、彼の言葉に単なる冷笑ではない、建設的な説得力と重みを与えている一因なのである。

自明とされる「平和」を疑うための読書

山形浩生の思考は、平和、人権、民主主義といった、現代社会において自明の「善」とされる価値観にまで及ぶ。

彼は、それらを無条件に信奉することの危険性を指摘し、常識を疑う視点を提供する。

例えば、戦争の代替機能について論じたとされる奇書『アイアンマウンテン報告』(『Report From Iron Mountain』)に触れ、その議論をさらに先に進めた思想家として、ある人物を挙げる。

また唯一、戦争と平和について本書の先を見据えた議論を行った人として、ナチスのイデオローグとして不当に貶められているカール・シュミットがいる。かれの『パルチザンの理論』(ちくま文庫)は、本書の真剣な読者であれば是非とも目を通すべき名著である。(P.199「平和の危険性と戦争の効用」)

ナチスとの関係から毀誉褒貶の激しいドイツの法学者、カール・シュミット(Carl Schmitt、1888年~1985年)。

彼の著作を「名著」として推薦すること自体、非常に挑発的である。

しかし、それは思考停止に陥らず、物事の多面的な機能や意味を徹底的に考え抜けという、山形浩生からのメッセージに他ならない。

カール・シュミットを読むことは、彼の思想に同意することを意味しない。

むしろ、平和や民主主義といった自分たちが信じる価値観を、その最も手強い批判者の論理に晒すことで、その脆弱性や矛盾点をあぶり出し、より強固なものへと鍛え上げるための知的な訓練なのである。

シュミットの『パルチザンの理論』は、国家間の正規の戦争が終わり、ゲリラやテロリストといった非正規の戦闘員(パルチザン)が主役となる現代の紛争形態を予見した書とされる。

このような「不都合な真実」を直視することなくして、真の平和を構想することはできない。

心地よい理想論に安住するのではなく、人間社会の生々しい力学から目を背けないこと。それこそが、真に「大人」の思考態度と言えるだろう。

探求心を生む「居心地の悪さ」の正体

本書の後半では、より人間の内面や根源的な欲求についての考察が展開される。

その中で、旅をする人間の心理を分析した一節は、多くの人が共感するところではないだろうか。

旅行ばかりしている人の一部は、こうした居心地の悪さに追われて旅をし、それに追われてまた帰ってくるのだ。(P.260「十三の物語と十三の墓碑銘」)

故郷や日常に感じる息苦しさ、言いようのない「居心地の悪さ」。

そこから逃れるように旅に出るが、旅先での滞在が長くなるにつれて、また同じような感覚に襲われる。そして再び、別の場所へ、あるいは故郷へと帰っていく。

この終わりのないサイクルは、かつて諸国を遍歴した松尾芭蕉(まつお・ばしょう、1644年~1694年)のような俳人や、西行(さいぎょう、1118年~1190年)のような歌人、あるいは布教のために各地を旅した僧侶たちの姿にも重なる。

この「居心地の悪さ」は、現代的な視点から見れば、自己の成長や変革への渇望の表れと解釈することもできる。

同じ環境に留まり続けることは、知的にも精神的にも停滞を招きかねない。現代のインターネット社会における「フィルターバブル」の問題もこれと通底する。

自分の興味のある情報ばかりに囲まれていると、価値観は強化される一方で、異質なものに触れる機会が失われ、思考が硬直化していく。

旅に出て、異なる文化や価値観に触れることは、この安住の状態を破壊し、自らを客観視する機会を与えてくれる。

この「居心地の悪さ」こそが、私たちを新たな場所へと駆り立て、創造や探求の原動力となるのではないだろうか。

時代を超える文章の強度と構造の妙

本書の「あとがき」で、山形浩生は本書に収録された文章の価値について、驚くべき自己評価を下している。

あのとき書いたことはいまもって有効だと思うし、文章としてもあまり価値は下がっていないと思う。どう考えても半減はしていない。事例としては少ないけれど、これをもって、たぶんこの本には20年以上の耐用年数があるはずだと推定できる。(P.287「あとがき」)

この「あとがき」が書かれたのが1999年。そして「あのとき」というのが、それからさらに10年前の1989年頃の文章を指す。

それから25年以上が経過した現在、この自己評価が極めて的確であったことが証明されている。

彼の持つ先見の明と、自身の文章に対する冷静な分析力には脱帽するほかない。

また、本書のユニークな構成の秘密も「あとがき」で明かされる。

本書では、過去に発表された文章がそのまま再録されているだけでなく、その一つひとつに、出版時点(1999年)の山形浩生によるセルフコメントが付されているのである。

著者はいまの時点で、これについてどう思っているんだろう。自分が過去に書いたこの文章をどう評価しているんだろう。ぼくはそういうのが知りたい。他にもそういうのに興味がある人はいるだろう。(P.289「あとがき」)

過去の自分と現在の自分が対話するようなこの形式は、非常に興味深い。

当時の状況、書いた後の反響、その後の考えの変化などが付記されることで、読者は思考の軌跡を立体的に追体験できる。

これは、単に知的な誠実さを示すだけでなく、読者に対し、自らの過去の考えを常に検証し、アップデートし続けることの重要性を、身をもって示している。

思想とは固定されたものではなく、常に変化し、成長していくものであるというメッセージが、この構造自体に込められている。

この構造こそが、本書を単なる過去記事の寄せ集めではない、価値ある一冊に昇華させているのだ。

偶然が生んだ本書のユニークな成り立ち

本書はもともと書き下ろしで企画されていたという。

本当は、書き下ろしを書けと言われていたのだけれど、どうもまとまらなくて、それでとりあえずこういう形になった。とはいっても、いろいろ書いているうちに書き下ろし分がどんどん増えてきて(というか、プロローグがあんなに長くなるとは思わなかった)これも結局、全体の三割は書き下ろしなのだ。(P.293「あとがき」)

結果としてこの形式になったことが、本書の成功の大きな要因であることは間違いないだろう。

いわば「偶然の産物」が、結果的に著者の思想のダイナミズムを伝える最良の形式となったのである。

特に長大なプロローグは、本書全体の思想的基盤を示す重要な書き下ろしパートとなっている。

まとめ:思考の武器を磨き続けるために

本書の最大の魅力は、読後、自分の本棚や次に読むべき本のリストが豊かになることだろう。

本文中で紹介される数々の書籍や思想家たちは、読者の知的好奇心を強烈に刺激する。

本書はそれ自体が完結した思想の書であると同時に、より広範な知の世界へと誘う、優れた「ハブ」の役割を果たしているのだ。

変化が激しく、複雑な現代社会を生き抜くために、私たちは何を学ぶべきか。

『新教養主義宣言』は、その問いに対する一つの力強い答えを提示してくれる。

それは、世界をより解像度高く、より深く、そして何よりも「おもしろく」見るための、実践的な教養という思考の武器を、常に磨き続けることである。

本書は、そのための確かな第一歩となるだろう。

そして、本書の刺激に満ちた世界を堪能したならば、彼のより新しい著作へと進むことで、さらに思考を深めていくことができるに違いない。

- 【選書】山形浩生のおすすめ本・書籍12選:評論、監修、対談

- 【選書】山形浩生のおすすめ本・書籍12選:翻訳書(初級者用)

- 【選書】山形浩生のおすすめ本・書籍12選:翻訳書(中級者用)

- 【選書】山形浩生のおすすめ本・書籍12選:翻訳書(上級者用)

- 山形浩生『断言 読むべき本・ダメな本』要約・感想

- 山形浩生『断言2 あなたを変える本・世界を変える本』要約・感想

- 山形浩生『翻訳者の全技術』要約・感想

- 山形浩生『山形道場 社会ケイザイの迷妄に喝!』要約・感想

- 山形浩生『要するに』要約・感想

- 山形浩生『訳者解説 新教養主義宣言リターンズ』要約・感想

- 山形浩生『第三の産業革命 経済と労働の変化』要約・感想

- マシュー・ハインドマン『デジタルエコノミーの罠』(訳・山形浩生)要約・感想

- ハロルド・ウィンター『人でなしの経済理論』(訳・山形浩生)要約・感想

- イアン・エアーズ『その数学が戦略を決める』(訳・山形浩生)要約・感想

- 中島隆信『お寺の経済学』(補論・山形浩生)要約・感想

- 出口治明『本の「使い方」』要約・感想

- 加藤周一『読書術』要約・感想

- 小林秀雄『読書について』要約・感想

- 小泉信三『読書論』要約・感想

- 梅棹忠夫『知的生産の技術』要約・感想

- 渡部昇一『知的生活の方法』要約・感想

- 瀧本哲史『読書は格闘技』要約・感想

書籍紹介

関連書籍

翻訳書籍

関連スポット

マサチューセッツ工科大学不動産センター

マサチューセッツ工科大学不動産センター(MIT Center for Real Estate)は、建築環境の質の向上を目的として1983年に設立。MITとは、Massachusetts Institute of Technologyで、マサチューセッツ工科大学のこと。