- 『少しだけ、無理をして生きる』は城山三郎の講演を基に、現代の混迷した時代に「骨のある生き方」を提案。

- 不透明な時代では、リーダーに孤独な「無所属の時間」が必要で、読書や思索を通じて人間的な深みを養うことが必要。

- 感情コントロールとして、成功を5分で忘れ、失敗を1秒で切り替えるアドバイスを紹介。

- 伊藤整の「少しだけ無理をする」哲学を核に、歴史人物の熱き系譜を通じて成長を促す。

城山三郎の略歴・経歴

城山三郎(しろやま・さぶろう、1927年~2007年)

小説家。本名は、杉浦英一(すぎうら・えいいち)。

愛知県名古屋市の出身。名古屋市立名古屋商業学校(現在の名古屋市立向陽高等学校)を経て、1945年に愛知県立工業専門学校(現在の名古屋工業大学)に入学。大日本帝国海軍に志願入隊し、海軍特別幹部練習生として、特攻隊である伏龍部隊に配属。

1946年に東京産業大学(現在の一橋大学)予科入学、1952年に一橋大学を卒業。

1957年に『輸出』で第4回文學界新人賞。

1959年に『総会屋錦城』で第40回直木賞。

1975年に『落日燃ゆ』で吉川英治文学賞、毎日出版文化賞。

『少しだけ、無理をして生きる』の目次

はじめに 三人の男が東京駅ですれ違う

1 初心が魅力をつくる

2 人は、その性格に合った事件にしか出会わない

3 魅力ある指導者の条件

4 父から息子へ伝えるべき事柄

5 少しだけ無理をしてみる

6 自ら計らわず

7 人間への尽きせぬ興味

8 強く生きる

9 人間を支える三本の柱

10 男子の本懐

解説 佐々木常夫

『少しだけ、無理をして生きる』の概要・内容

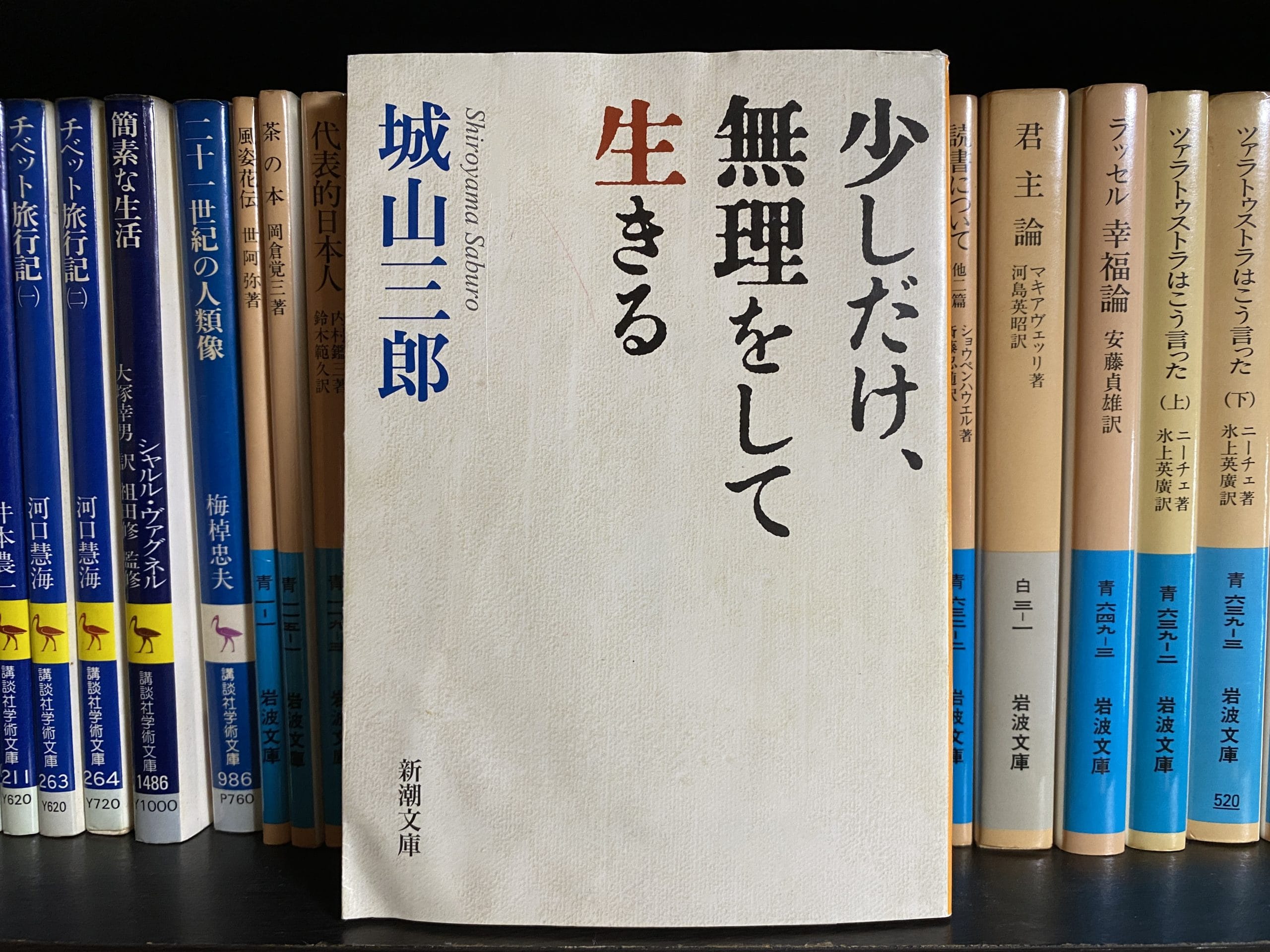

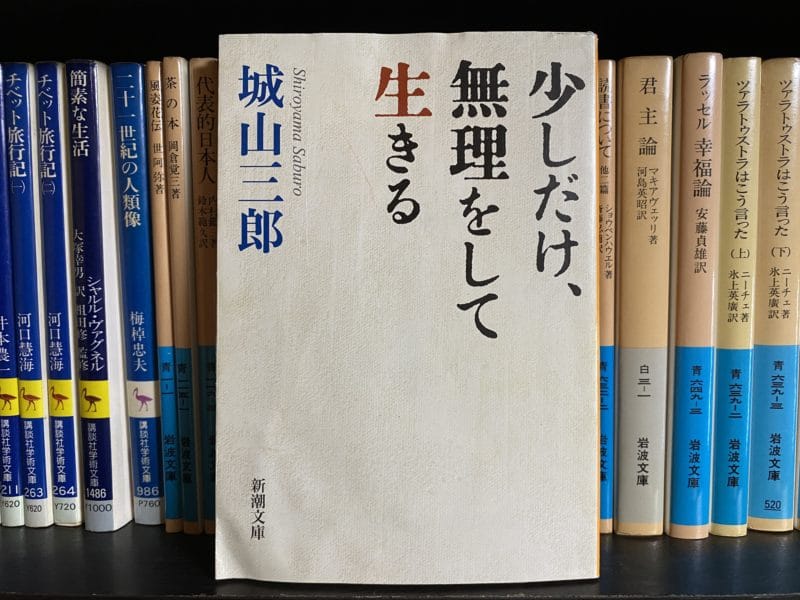

2012年8月1日に第一刷が発行。新潮文庫。200ページ。

2010年2月26日に刊行した『逆境を生きる』を改題、文庫化したもの。

『逆境を生きる』は、1995年5月30日に福岡県立修猷館(しゅうゆうかん)高等学校での講演などをもとに構成したもの。構成は、新潮社の編集者・楠瀬啓之(くすのせ・ひろゆき、1966年~)。

解説は、東レ研究所代表取締役を務めた佐々木常夫(ささき・つねお、1944年~2024年)。

『少しだけ、無理をして生きる』の要約・感想

- 運命論の逆説的真理と人間の器

- 視界不良の時代に求められる真の知性

- 過去の成功体験という呪縛を断ち切る

- 心の切り替えこそが最強のビジネススキル

- プロフェッショナルの条件としての「没頭」

- 伊藤整が授けた「少しだけ無理をする」という哲学

- 無私の宰相・広田弘毅の生き様

- 弱さを知る者こそが、真に強くなれる

- 人生を支える「三本の柱」と読書の効用

- 総論:熱き男たちの系譜と、私たちの明日

現代社会は、あまりにもノイズが多すぎる。

スマートフォンを開けば、頼みもしない情報が奔流のように押し寄せ、SNSでは他人の華やかな生活や、あるいは取るに足らない諍いが無限にスクロールされていく。

私たちは常に何かに追われ、焦燥感に駆られ、自分自身の輪郭さえも曖昧になったまま、ただ時間を消費しているだけではないだろうか。

「自分はどう生きるべきか」

そんな根源的な問いを立てることさえ、贅沢な時間の浪費のように感じられるこの時代において、一冊の文庫本が静かに、しかし強烈な光を放っている。

その本の題名は、『少しだけ、無理をして生きる』である。

著者は、経済小説の第一人者であり、昭和という激動の時代を硬骨の精神で書き抜いた作家、城山三郎(しろやま・さぶろう、1927年~2007年)である。

本書は、城山三郎が1995年に行った講演などを基に構成された『逆境を生きる』を改題し、文庫化したものである。

1995年といえば、バブル崩壊後の混迷が深まり、阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件が起きた年でもある。

日本の安全神話が崩れ去り、価値観が激しく揺れ動いた時代に語られた言葉は、不思議なほどに、先行きの見えない現代を生きる私たちの胸に深く突き刺さる。

本書には、城山三郎がその生涯を通じて見つめ続けてきた、広田弘毅(ひろた・こうき、1878年~1948年)や、浜口雄幸(はまぐち・おさち、1870年~1931年)、渋沢栄一(しぶさわ・えいいち、1840年~1931年)といった「骨太な男たち」の生き様が凝縮されている。

そして何より、城山三郎自身の、作家としての、人間としての「覚悟」が刻まれている。

タイトルにある「少しだけ、無理をして生きる」という言葉は、安易な癒やしや、無責任な「そのままでいい」という慰めとは対極にある。

かといって、心身を壊すほどのブラックな労働を推奨するものでも断じてない。

これは、自分の魂を腐らせないための、矜持の話である。

人間としての密度を高め、悔いのない人生を送るための、実践的な哲学書と言っても過言ではない。

本稿では、この名著を紐解きながら、現代人が失いつつある「骨のある生き方」について、深く考察していきたい。

運命論の逆説的真理と人間の器

人生において、予期せぬトラブルや困難に遭遇したとき、私たちはつい「なぜ自分だけがこんな目に遭うのか」と嘆いてしまう。

運命の理不尽さを呪い、環境の悪さを嘆き、他者を責めることで、心の平静を保とうとする。

しかし、城山三郎は、ある文芸評論家の言葉を引用し、冷徹なまでの事実を私たちに突きつける。

文芸評論家の小林秀雄さんがどこかに書いておられたことですが、「人は、その性格に合った事件にしか出会わない」のです。(P.24「人は、その性格に合った事件にしか出会わない」)

ここで言及されている小林秀雄(こばやし・ひでお、1902年~1983年)は、「批評の神様」とも称される知の巨人である。

この言葉は、一見すると非常に厳しい響きを持っている。

まるで、不幸な出来事に遭遇するのは、その人の性格が悪いからだと言われているように聞こえるかもしれない。

しかし、城山三郎が言わんとしているのは、そのような浅薄な因果応報論ではない。

これは、小林秀雄流の逆説であり、同時に深い真理を含んだ洞察である。

同じ出来事が起きても、それを「事件」として捉えるか、単なる「現象」として受け流すか、あるいは「好機」と捉えるかは、その人の性格、すなわち「器」にかかっているということだ。

例えば、仕事で大きなミスをしたとする。

ある者はそれを「上司の指示が悪かったせいだ」と捉え、不満という「事件」にする。

ある者は「自分の能力不足だ」と落ち込み、挫折という「事件」にする。

しかし、ある者は「これはシステムを見直すチャンスだ」と捉え、改革という「事件」にする。

出来事は中立であり、それに色付けし、意味を与え、人生のドラマとして成立させているのは、紛れもなく私たち自身の「性格」なのである。

城山三郎は、この言葉を通じて、私たちに「自分の身に起こることは、すべて自分の内面の投影である」という覚悟を迫っているように思える。

小林秀雄は、本当にいろいろな言葉を残しているが、これほど人間の本質を鋭く抉る言葉も少ない。

面白い視点であり、同時に恐ろしい指摘でもある。

この言葉に出会った瞬間から、私たちは他責という逃げ道を塞がれることになるからだ。

自分の人生に起こるすべての出来事を、自分自身の魂の問題として引き受けること。

考える切っ掛けになる、などという生易しいものではない。

思考停止に陥り、環境のせいにして生きることを、この言葉は許さないのである。

考えることを止めてはいけない。

自分の性格が、自分の運命を形作っているのだという自覚を持つこと。

それこそが、城山三郎が伝えたかった「強く生きる」ための第一歩なのである。

視界不良の時代に求められる真の知性

本書の元となった講演が行われた1995年頃も、日本は混迷の極みにあった。

バブル経済が崩壊し、それまで信じられてきた「右肩上がり」の神話が崩れ去った時代である。

そして現在もまた、AIの台頭、国際情勢の不安、経済の停滞と、私たちは「正解のない時代」を生きている。

30年という時を経ても、状況の本質は驚くほど変わっていないのである。

城山三郎は、こうした不透明な時代におけるリーダーの条件、あるいは人間としての在り方について、次のように述べている。

価値観が多様化し、技術は日進月歩で進歩し、情報はあふれ、イデオロギーはすたれて、一体、先がどうなっていくかまったくわからない、視界ゼロ時代にどんな能力を持てばいいか。(P.46「魅力ある指導者の条件」)

いつの時代も、変化への対応力は求められる。

柔軟な思考力、相対的に秀でた能力、時代に合わせた施策、長期的な視点。

ビジネス書を開けば、そのような言葉が溢れている。

しかし、城山三郎が提唱する「能力」とは、単なるスキルやテクニックのことではない。

もっと泥臭く、もっと人間臭い、本質的な「強さ」のことである。

彼は、組織のトップやリーダー、あるいは責任ある立場にいる人間に対して、ある一つの習慣を強く求めている。

みんなに顔を見せ、みんなを指導し、みんなと騒ぐ、そんな世界だけで生きてちゃいけない。自分だけの世界、無所属の時間をしっかり持たないといけない。(P.50「魅力ある指導者の条件」)

これは、現代のSNS社会において、より一層重みを持つ言葉である。

「つながり」が過剰に称賛され、常に誰かと連絡を取り合い、コミュニティに属していることが安心感の源泉となっている現代。

しかし、城山三郎は「それだけではいけない」と断じる。

群れから離れ、孤独になる時間を持つこと。

組織の肩書きも、家庭での役割も、社会的な立場もすべて脱ぎ捨てて、「無所属」の自分に戻る時間。

多忙なトップやリーダーこそ、自分だけの時間を持たなければならないという主張には、深い説得力がある。

その時間とは、読んだり、考えたり、書いたりする時間である。

スマホの通知を切り、情報の濁流から身を離し、静寂の中で自分自身と対話する時間。

そうした孤独な時間こそが、人間としての幅を広げ、深みを与える。

人間的な魅力、すなわち「オーラ」や「徳」といったものは、喧騒の中ではなく、孤独の中で醸成されるものなのだ。

常に誰かと繋がっていなければ不安だという精神状態では、真のリーダーシップなど発揮できるはずもない。

自分自身の足で立ち、自分の頭で考え、自分の言葉で語る。

そのためのエネルギーは、「無所属の時間」にしか蓄えられないのである。

過去の成功体験という呪縛を断ち切る

歴史小説家でもある城山三郎は、歴史上の人物の失敗や成功を通じて、現代人に警鐘を鳴らす。

特に印象的なのが、戦国大名・毛利輝元(もうり・てるもと、1553年~1625年)の失敗に関する考察である。

偉大な祖父・毛利元就(もうり・もとなり、1497年~1571年)を持つ輝元は、関ヶ原の戦いで西軍の総大将となり、敗北する。

その原因の一つとして、城山三郎は「情報の目利き」の失敗を挙げる。

祖父の時代には優秀な外交僧として活躍した安国寺恵瓊(あんこくじ・えけい、1539年~1600年)を、輝元もまた重用した。

しかし、時代は変わっていたのである。

おじいさんの時代の恵瓊は情報通でしたが、輝元の時代にはもはや情報通でなくなっているんです。もう先見性もあるわけがない。(P.64「父から息子へ伝えるべき事柄」)

これは、現代のビジネスシーンでも頻繁に見られる悲劇である。

かつて成功した手法、かつて優秀だった人物、かつて通用した常識。

それらに固執し、漫然と踏襲することで、組織は硬直し、衰退していく。

毛利輝元の失敗は、祖父・毛利元就の教えの本質を理解していなかった点である。

そして「恵瓊が今の時代においても情報通であるか」を見極める冷徹な視点、人を見極める眼力が無かったのである。

祖父の時代に恵瓊が情報通であったとしても、それはあくまで「過去の事実」に過ぎない。

現在は状況が異なり、求められる情報の質も量もスピードも変化している。

それを見抜けず、「昔から世話になっているから」「祖父が信頼していたから」という惰性で判断を下したことが、毛利家の命運を暗転させたのである。

これは他者の事例として読む分には「愚かだな」と理解できる。

しかし、いざ自分自身の問題として降りかかってきたとき、私たちは果たして輝元を笑えるだろうか。

恩義ある先輩、長年の取引先、使い慣れたツール。

それらが「時代遅れ」になっていることを認め、切り捨てる判断ができるだろうか。

情に流されず、事実を直視する強さ。

それもまた、リーダーに、そして大人に求められる「無理」の一つなのかもしれない。

心の切り替えこそが最強のビジネススキル

本書では、城山三郎が翻訳を手掛けた『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』という書籍からの引用も紹介されている。

著者は、カナダの実業家のキングスレイ・ウォード(Kingsley Ward、1932年~)である。

この本の中に、感情のコントロールに関する卓越したアドバイスがある。

八番目は、愚痴を言うな。得意になることは五分間で忘れ、嘆くべきことは一秒で忘れろ。(P.69「父から息子へ伝えるべき事柄」)

なんと痛快で、実用的なアドバイスだろうか。

人間誰しも、成功すれば有頂天になり、失敗すればいつまでもクヨクヨと引きずってしまうものである。

しかし、この手紙の主は「逆をやれ」とは言わない。

「忘れるスピードを速めろ」と言っているのである。

得意になることは、少しだけなら味わってもいい。ただし、五分間で切り上げろ。

そして、嘆くべきことは、一秒で忘れろ。

これは大事な教えである。

特に「嘆くことは一瞬で良い」という指摘は、現代人のメンタルヘルスにおいて救いとなる言葉だ。

反省は必要だが、嘆きは不要である。

嘆いている時間は、何も生み出さないばかりか、精神を摩耗させるだけの有害な時間だ。

「ああすればよかった」「なぜあんなことを言ったのか」と過去を反芻する暇があったら、次の一手を考えるべきなのだ。

なるほどな、と膝を打ちたくなる。

これは勉強になる考え方だ。

一瞬で良いのか、と許可を与えられたような気持ちになる。

実際には、感情のある人間にとって、嘆きを一秒で断ち切ることは至難の業だ。

なかなか出来ることではない。

しかし、「一秒で忘れるべきものだ」と知っているだけでも、心の持ちようは劇的に変わる。

得意になることもまた、忘れるべきことなのである。

過去の栄光にしがみつくことは、成長の阻害要因にしかならないからだ。

成功も失敗も、すべては過去の通過点に過ぎない。

常に「今」に集中し、未来を見据える姿勢。

それこそが、ビジネスマンとして、一人の人間として、健全に生き抜くための秘訣なのだろう。

プロフェッショナルの条件としての「没頭」

城山三郎の目は、芸術や創作の世界にも向けられる。

彼は、『かもめのジョナサン』で世界的なベストセラー作家となったリチャード・バック(Richard Bach、1936年~)の例を挙げ、仕事に対する向き合い方を語る。

バックはその後、禅の影響を受けた作品を発表するが、城山三郎の評価は芳しくない。

小説を書くというのは、書くことが全てでないといけない。これから書いていく小説の世界に、自分を空しくして入っていかなくてはならないのに、バックさんは小説より上に禅があったわけです。これでは、良い小説は書けない。(P.72「父から息子へ伝えるべき事柄」)

これは、プロフェッショナリズムの極意である。

何かを成し遂げようとするとき、そこに「自分」や「思想」が先に立ってはいけない。

対象そのものになりきる没入感、自己を滅却して対象と一体化する集中力が必要なのだ。

バックの場合、小説という形式を使って「禅」という思想を説こうとした。

つまり、小説が手段になり下がっていたのである。

城山三郎にとって、小説とは目的そのものであり、全人格を賭けて奉仕すべき対象でなければならなかった。

その後、新作として禅を取り入れた小説を書いたが、イマイチだったという城山三郎の主張は、小説に対する姿勢の厳しさを物語っている。

これは小説家に限った話ではない。

営業でも、技術開発でも、料理でも同じだろう。

「自分を売り込みたい」「自分の正しさを証明したい」という我欲が先走った仕事は、どこか薄っぺらく、人の心を打たない。

目の前の仕事そのものに没頭し、自分を忘れる瞬間。

いわゆる「フロー状態」に入ったときこそ、最高のパフォーマンスが発揮される。

自我を捨て、対象に奉仕する。

逆説的だが、それが結果として、最も「その人らしい」素晴らしい成果を生み出すのである。

伊藤整が授けた「少しだけ無理をする」という哲学

本書のタイトルにもなっている「少しだけ、無理をして生きる」という言葉。

これは、城山三郎自身の言葉ではなく、実は先輩作家からの金言であったことが明かされる。

その先輩とは、小説家であり評論家の伊藤整(いとう・せい、1905年~1969年)である。

城山三郎は、単なる一橋大学の後輩として伊藤整との小さな関係性はあったが、伊藤整は文學界新人賞の選考委員として、城山三郎の作品に反対票を投じたという過去がある。

しかし、その後に伊藤整が城山三郎に送った言葉が、彼の一生の指針となった。

伊藤整さんも、「新人賞の選考会では、一橋の後輩のあなたに何もしてやれなかったけれども、一つだけ忠告するよ」と言ってくれました。

「あなたはこれから先、プロの作家としてやっていくのだから、いつも自分を少しだけ無理な状態の中に置くようにしなさい」(P.84「少しだけ無理をしてみる」)

このアドバイスこそが、本書の核である。

「無理をするな」「ありのままで」という言葉が溢れる現代において、あえて「無理をしろ」と言う。

しかし、重要なのは「少しだけ」という点である。

伊藤整も城山三郎も、決して無謀な無理を推奨しているわけではない。

「大きな」無理だと、人間は破綻してしまう。

心身を病み、再起不能になってしまっては元も子もない。

だが、全く無理をしない「楽な状態」に安住してしまうと、人間はそこで成長を止めてしまう。

筋肉が、負荷をかけることで繊維が断裂し、修復される過程で太くなるように、精神や能力もまた、適度な負荷によって鍛えられる。

自分ができることの「少しだけ」上を目指す。

少しだけ難しい本を読む。

少しだけ高い目標を設定する。

少しだけ苦手な相手と対話してみる。

その「少しだけ」の蓄積が、10年後、20年後に決定的な差となって現れる。

この作品のタイトルにも使われる文章は、伊藤整の言葉だったのかと驚くと同時に、その慧眼に感服する。

常に自分を「少しだけ無理な状態」に置くこと。

それは、自分自身に対する厳しさであり、同時に、自分の可能性に対する信頼の証でもあるのだ。

無私の宰相・広田弘毅の生き様

城山三郎を語る上で、広田弘毅(ひろた・こうき、1878年~1948年)の存在は欠かせない。

彼の代表作『落日燃ゆ』の主人公であり、城山三郎が最も愛した歴史上の人物の一人である。

広田弘毅は、戦前・戦中の外交官、政治家であり、唯一の文官出身のA級戦犯として処刑された悲劇の宰相である。

本書でも、広田弘毅のエピソードには多くの紙幅が割かれている。

中でも興味深いのが、学生時代の広田と、戦後の首相となる吉田茂(よしだ・しげる、1878年~1967年)との関係である。

ところが、広田は英語の点数があまりよくなくて、外交官試験に落ちてしまいます。もう一回試験を受け直して、翌年、外務省に入る。二年目の受験ですから、とうぜん広田は首席で入りましたが、同期で入ったのが吉田茂。(P.104「自ら計らわず」)

学生時代から優秀で鳴らした広田が、英語で失敗して浪人したというのは、意外であり、どこか人間味を感じさせるエピソードである。

ちょっと面白い。

しかし、翌年にはしっかりと首席で合格するあたり、やはり只者ではない。

そして、運命のいたずらか、同期として入省したのが吉田茂であった。

二人は対照的な道を歩むことになる。

ワンマン宰相と呼ばれ、強烈な自我で戦後日本を牽引した吉田茂。

対して、広田弘毅の生き方は静謐そのものであった。

広田さんが自分にたえず言い聞かせているのは、「自ら計らわず」という言葉です。つまり、自分の利益になるようなことを求めない。人のためには尽くしますが、自らのためには計らわない、というのが広田さんの一生の信条でした。(P.106「自ら計らわず」)

「自ら計らわず」。

これは、自分の出世や利益のために画策しない、という意味である。

地位や名誉を求めず、ただ与えられた職務に全力を尽くす。

結果として総理大臣にまで上り詰めるが、軍部の台頭を止められず、最後はすべての責任を背負って従容として刑場へ向かった。

徹底的に「自らのために計らう」人物であった吉田茂とは、まさに対極にある。

しかし、城山三郎は吉田茂を否定しているわけではない。

吉田茂もまた、国のために徹底的に計らった人物であり、その強烈な個性があったからこそ、戦後の復興があったとも言える。

城山三郎は、吉田茂も評価しているのだ。

徹底的であるからこそ、多くの軋轢も生じたが、歴史を動かしたエネルギーは認めている。

だが、城山三郎の心情的な共感は、明らかに広田弘毅にある。

「自ら計らわず」という生き方の美しさ、潔さ。

現代社会において、これほど損な生き方はないかもしれない。

要領よく立ち回り、アピールし、成果を横取りするような人間が出世していく世の中で、広田のような生き方は愚直に映るだろう。

それでもなお、城山三郎はこの生き方を美しいと語る。

損得を超えたところにある、人間の尊厳。

それを貫き通した広田弘毅の姿は、混迷の時代を生きる私たちに、静かな勇気を与えてくれる。

また、広田弘毅と昭和天皇(しょうわてんのう、1901年~1989年)に関わるエピソードとして、文化勲章の話も紹介されている。

暗い時代に、天皇と広田さんとの苦心が実ったのが、あの全く階級のない勲章――文化勲章というのは一等、二等といった等級がない――のです。(P.96「少しだけ無理をしてみる」)

戦争への道を進んでいた1937年、昭和天皇と広田弘毅の尽力によって文化勲章が制定された。

軍人への勲章には桜のデザインが多かったため、「もう桜はよい」との昭和天皇の意向で、橘(たちばな)のデザインが採用されたという逸話である。

戦争が激しくなっていく中で、このような文化的側面も考慮していたのかと驚かされる。

しかも、文化に優劣はないとして等級を設けなかった。

殺伐とした時代の中にあっても、文化や芸術への敬意を失わなかった知性。

それもまた、広田弘毅という人物の深さを物語っている。

弱さを知る者こそが、真に強くなれる

「強く生きる」とは、弱さを否定することではない。

自分の弱さを認め、それを補う工夫をすることこそが、真の強さである。

城山三郎は、将棋界のレジェンド、十六世名人・中原誠(なかはら・まこと、1947年~)のエピソードを通じて、そのことを説く。

百戦錬磨の名人が何でもない紙切れ一枚に慰めなり支えなりを求めなくてはならない。私は、これは何とも人間的なエピソードだと思って、心打たれたのです。やっぱり人間は、いろんな工夫をして、弱い自分を支えていかなくちゃいけない。(P.151「強く生きる」)

中原誠といえば、自然流と称され、数々のタイトルを獲得した天才棋士である。

そんな彼でさえ、対局中に不安に襲われることがあった。

そんな時、彼はトイレに行くふりをして席を立ち、廊下でこっそりとメモを見たという。

そのメモには、「意表をつかれたらまず落ち着け」「相手のペースに巻き込まれるな。自分の将棋を指せ」といった、極めて平凡な言葉が書かれていた。

我々から見れば「当たり前」の言葉である。

しかし、極限の緊張状態にある本人にとっては、その「当たり前」の言葉こそが、心の命綱となったのだ。

これに感動する城山三郎の眼差しは温かい。

名人のような人物でも、自分の弱さには簡単に打ち勝つことができず、あらゆる工夫が必要だったのだ。

ましてや、一般人、凡人である私たちであれば、なおさら必要である。

弱い自分を責める必要はない。

ただ、その弱さを支えるための「杖」を持てばいいのだ。

それは、愛読書の一節かもしれないし、尊敬する人の言葉かもしれない。

あるいは、家族の写真かもしれない。

何でもない紙切れ一枚が、人生の窮地を救うことがある。

人間とは、それほどに弱く、そして、それほどにいじらしく、愛おしい存在なのである。

人生を支える「三本の柱」と読書の効用

最後に、城山三郎は、人生を豊かにするための習慣について言及している。

それは、北宋時代の中国の言葉を引いた、読書と知的活動の勧めである。

例えば、こんな言葉もある。<硯田悪歳無く、酒国長寿有り>。硯田、硯の田というのは、読書の世界とか、物を書いたりする世界、知的な活動の世界のことです。本を読み、物を考え、物を書く、そういうことさえしていれば、人生に悪い年としうのはない。つまり、本さえあれば、人間は幸せさ、と。(P.168「人間を支える三本の柱」)

「硯田(けんでん)」とは、硯(すずり)を田んぼに見立てた言葉である。

田んぼは天候によって凶作になることがあるが、硯の田んぼ、つまり読み書きの世界には凶作(悪歳)はない。

本を読み、考え、書くこと。

このサイクルを回している限り、外界がどれほど不況であろうと、個人的な不運に見舞われようと、内面の世界は常に豊穣であり、幸福であるということだ。

北宋(960年~1127年)の詩人、唐庚(とうこう、生没年不詳)の詩に由来するとされるこの言葉。

中国の古い詩であるが、その本質は現代においても色褪せていない。

むしろ、娯楽が消費的なものばかりになった現代こそ、「硯田」を耕すことの重要性は増している。

消費するだけの快楽は、一瞬で消え去り、後には虚しさが残る。

しかし、読書や思索といった知的生産活動は、自分の中に蓄積され、血肉となる。

そのような昔から、本を読んで、考えて、書く、というサイクルが幸福なものとして描かれていたのか。

面白いな、と思う。

城山三郎自身、生涯現役の作家として、最期まで「硯田」を耕し続けた人物であった。

彼にとって、書くことは生きることそのものであり、最大の喜びであったに違いない。

私たちもまた、自分なりの「硯田」を持つべきだろう。

それは必ずしもプロの作家のように小説を書くことだけではない。

日記をつけることでもいい。

ブログを書くことでもいい。

読んだ本について、友人と語り合うことでもいい。

言葉と向き合い、思考を深める時間を持つこと。

それこそが、人生の荒波を渡っていくための、最も確実で、最も贅沢な「浮き輪」となるはずだ。

総論:熱き男たちの系譜と、私たちの明日

この本を読み終えたとき、読者の心には静かな熱が宿っているはずだ。

城山三郎の筆致を通して描かれる男たちは、皆一様に熱い。

「日本資本主義の父」渋沢栄一。

ライオン宰相、浜口雄幸。

悲劇の宰相、広田弘毅。

彼らは皆、自分の仕事に命を燃やし、それぞれの時代を懸命に生きた。

城山三郎は、彼らの生き様をただ礼賛するだけではない。

その中にある「普遍的な人間性」を抽出し、私たちに手渡してくれる。

自らの仕事だけではなく、自分だけの時間を持つことの大切さも説いているのが良いところである。

現代人は忙しい。

「無理をするな」と言いたくなる気持ちもわかる。

しかし、城山三郎はあえて言う。

「少しだけ、無理をしてみろ」と。

その「少しの無理」が、あなたを今の場所から、もっと高い場所、もっと広い世界へと連れて行ってくれる翼になるのだと。

この本は、単なるビジネス書でも、自己啓発書でもない。

一人の成熟した大人が、若者たちに向けて、そして自分自身に向けて語りかけた、魂のメッセージである。

もしあなたが、日々の生活に閉塞感を感じているなら。

もしあなたが、リーダーとしての孤独に震えているなら。

あるいは、ただ漠然と「このままでいいのか」と不安を感じているなら。

ぜひ、この本を手に取ってほしい。

そして、城山三郎が描いた広田弘毅の生涯に興味を持ったなら、名著『落日燃ゆ』も合わせて読んでみてほしい。

また、城山三郎が翻訳した『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』もある。

城山三郎の世界は、深く、広く、そして温かい。

その入り口として、本書はこれ以上ない最良の導き手となってくれるはずである。

今夜は少しだけ、スマホを置いて、活字の海に潜ってみてはどうだろうか。

それは「少しだけ無理」なことかもしれないが、その先には、きっと新しい自分が待っているはずである。

- 【選書】城山三郎のおすすめ本・書籍12選:小説、傑作、代表作

- 【選書】城山三郎のおすすめ本・書籍12選:エッセイ、随筆、対談集、代表作

- 【選書】有吉佐和子のおすすめ本・書籍12選:小説、代表作、ベストセラー

- 【選書】永井路子のおすすめ本・書籍12選:歴史・時代小説、代表作

- 【選書】山崎豊子のおすすめ本・書籍12選:代表作、傑作、ドラマ原作、読む順番

- 【選書】平岩弓枝のおすすめ本・書籍12選:推理・現代小説、代表作、直木賞

- 【選書】童門冬二のおすすめ本・書籍12選:歴史小説、代表作、ベストセラー

- 【選書】宮城谷昌光のおすすめ本・文庫12選:読む順番や三国志

- 【選書】北方謙三のおすすめ本12選:歴史小説・時代小説

- 【選書】浅田次郎のおすすめ本・書籍12選:現代小説、代表作、号泣、短編集

- 【選書】池井戸潤のおすすめ本・書籍12選:小説、映画、ドラマ、原作、代表作

- 【選書】宮部みゆきのおすすめ本・書籍12選:時代小説など

- 【選書】澤田ふじ子のおすすめ本・書籍12選:歴史・時代小説、代表作、ドラマ原作

- 【選書】澤田瞳子のおすすめ本・書籍12選:歴史・時代小説、文庫、代表作

- 【選書】宮尾登美子のおすすめ本・書籍12選:歴史・時代小説、代表作、自伝

- 【選書】夢枕獏のおすすめ本・書籍12選:代表作などの小説

- 【選書】隆慶一郎のおすすめ本・書籍12選:小説、エッセイ

- 【選書】司馬遼太郎のおすすめ本12選:歴史小説、時代小説、読む順番も

- 【選書】柴田錬三郎のおすすめ本・書籍12選:時代小説、文庫

- 【選書】吉村昭のおすすめ本・書籍12選:文庫

- 【選書】南條範夫のおすすめ本・書籍12選:漫画の原作など

- 【選書】冲方丁のおすすめ本10選:SF、歴史小説、ミステリー

- 【選書】朝井まかてのおすすめ本・書籍12選:歴史・時代小説、文庫、代表作

- 【選書】北康利のおすすめ本・書籍12選

- 【選書】今村翔吾のおすすめ本・書籍12選:歴史・時代小説、読む順番も

- 安部龍太郎『等伯』あらすじ・感想

- 加藤蕙『島津斉彬』あらすじ・感想

- 南原幹雄『豪商伝 薩摩・指宿の太平次』あらすじ・感想

- 冲方丁『天地明察』あらすじ・感想

- 三戸岡道夫『保科正之』あらすじ・感想

- 北康利『蘭学者 川本幸民』あらすじ・感想

- 司馬遼太郎『空海の風景』あらすじ・感想

- 永井路子『悪霊列伝』あらすじ・感想

- 大島昌宏『柳生宗矩』あらすじ・感想

- 新田次郎『梅雨将軍信長』あらすじ・感想

- 星新一『明治の人物誌』要約・感想

- 神川武利『大警視・川路利良 日本の警察を創った男』要約・感想

- 猪瀬直樹『二宮金次郎はなぜ薪を背負っているのか?』あらすじ・感想

- 竹内均『日本を造った男たち』あらすじ・感想

- 隆慶一郎『影武者徳川家康』あらすじ・感想