- 実践と無心の重要性

- 死を意識して「今」を味わう

- 素直に感じることの大切さ

- 真剣に聴くという敬意と覚悟

高見沢潤子の略歴・経歴

高見沢潤子(たかみざわ・じゅんこ、1904年~2004年)

作家。文芸評論家・小林秀雄(こばやし・ひでお、1902年~1983年)の妹。漫画家・田河水泡(たがわ・すいほう、1899年~1989年)の妻。

旧姓は小林(こばやし)。本名は冨士子(ふじこ)。東京都の生まれ。東京女子大学英文科を卒業。クリスチャン。

小林秀雄の略歴・経歴

小林秀雄(こばやし・ひでお、1902年~1983年)

文芸評論家。

東京都千代田区の生まれ。白金尋常小学校、東京府立第一中学校(現在の日比谷高校)を卒業、第一高等学校の受験に失敗、翌年に合格し、第一高等学校文科丙類に入学。東京帝国大学文学部仏文科を卒業。

『生きること生かされること 兄 小林秀雄の心情』の目次

はじめに

第一章 生きる智恵

第二章 心の不思議

第三章 感動と情熱

第四章 言葉の生命

第五章 人と人とのほんとうの関係

第六章 大きな魂

※目次には記載がないが「はじめに」には「兄の言葉の真実に生かされる」と題が付されている。

『生きること生かされること 兄 小林秀雄の心情』の概要・内容

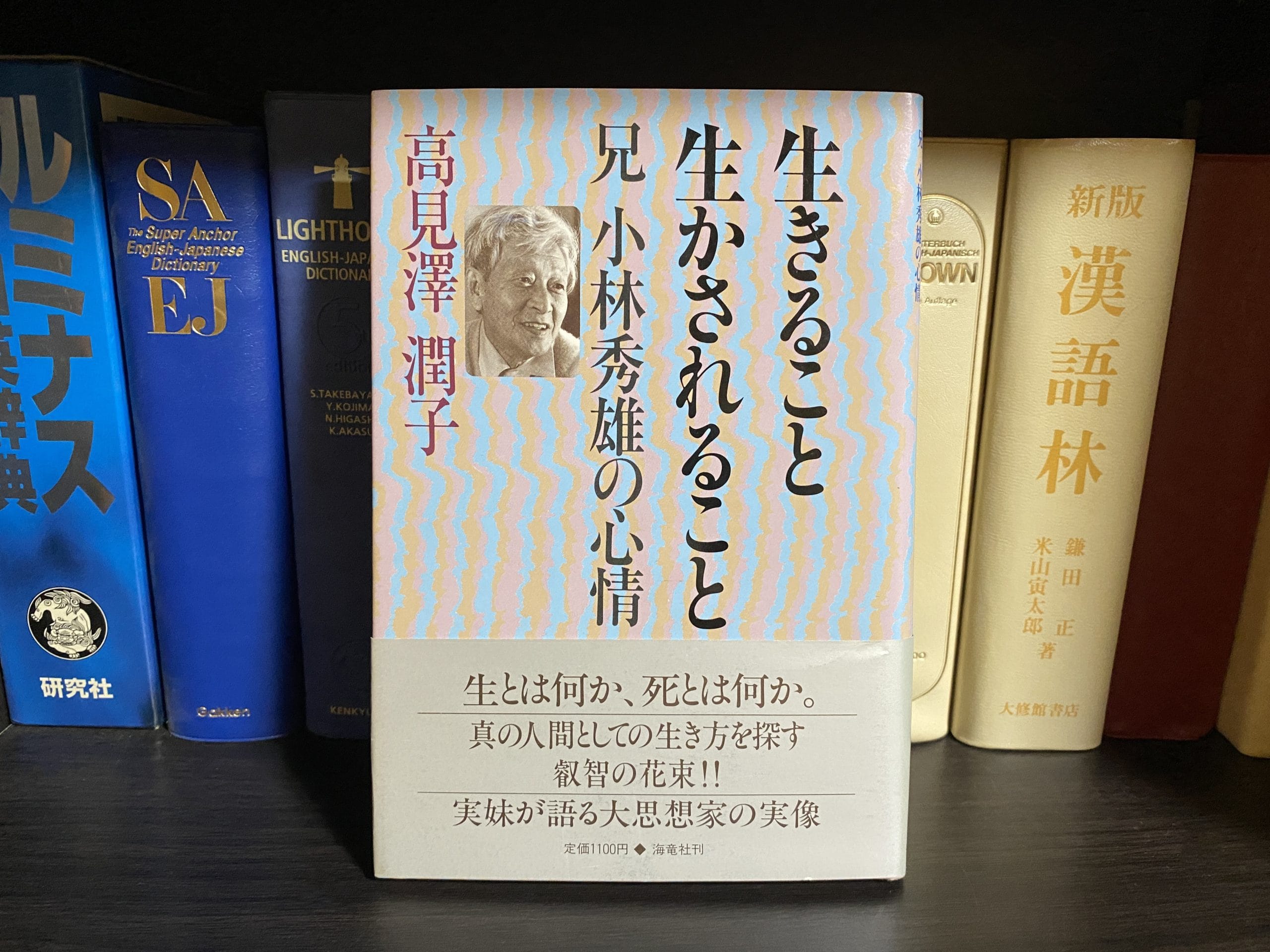

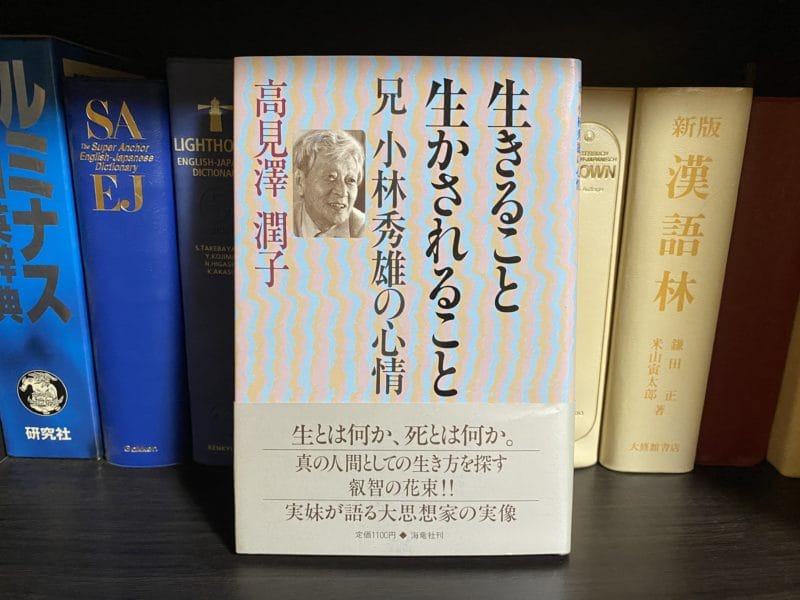

1987年2月14日に第一刷が発行。海竜社。206ページ。ハードカバー。127mm×188mm。四六判。

『兄 小林秀雄』のシリーズの作品のひとつ。

帯には「生とは何か、死とは何か。真の人間としての生き方を探す叡智の花束!! 実妹が語る大思想家の実像」とも。

また、この『生きること生かされること 兄 小林秀雄の心情』には、『続 生きること生かされること 兄 小林秀雄の心情』と続編も。

ブックデザインは、グラフィックデザイナーの勝井三雄(かつい・みつお、1931年~2019年)。

東京都日本橋の出身。1955年、東京教育大学教育学部芸術学科構成科を卒業。1956年、東京教育大学教育学部芸術学科構成科専攻科を修了。1956年、味の素に入社。1961年よりフリー。

『生きること生かされること 兄 小林秀雄の心情』の要約・感想

- 理論より行動、職人の無心に学ぶ生き方

- 死を意識するからこそ輝く「今」という時間

- 解釈を手放し、あるがままを受け入れる勇気

- 「聴く」とは、相手の魂に触れる真剣な行為

- 書かずにはいられない、魂を揺さぶる感動の力

- 「精いっぱい生きる」、その姿に真実と情熱は宿る

- 知の巨人が愛した、身体を動かすという「遊び」

- 一度読んだだけでは何も見えていない、再読のすすめ

- 究極の美は言葉を失わせ、人を沈黙させる

- 人生の目的は「良い生活様式」を手にすること

- 「嫌い」という不毛な感情を手放す思考法

- 解釈を拒む美しさ、本居宣長の思想との共鳴

- おわりに:「生かされること」の意味

批評の神様と称された思想家、小林秀雄(こばやし・ひでお、1902年~1983年)。

その言葉は、時代を超えて私たちの魂を揺さぶり、生きるとは何か、考えるとは何かという根源的な問いを投げかけます。

しかし、その文章は難解であるという印象がつきまとい、どこから手をつければ良いのかわからない、と感じる人も少なくないでしょう。

今回ご紹介する一冊は、そんな小林秀雄の実の妹である高見沢潤子(たかみざわ・じゅんこ、1904年~2004年)によって書かれた『生きること生かされること 兄 小林秀雄の心情』です。

本書は、最も身近な存在であった妹の温かい眼差しを通して、孤高の批評家として知られる小林秀雄の人間的な素顔と、その思想の核心を、驚くほど分かりやすく解き明かしてくれます。

情報が溢れ、何が真実で何が虚偽かを見極めるのが困難な現代。

私たちは常に何かに急かされ、物事の本質をじっくりと味わう時間を見失いがちです。

そんな時代だからこそ、小林秀雄の言葉は、確かな羅針盤として私たちの進むべき道を示してくれます。

この記事では、本書を道しるべに、小林秀雄が遺した「生きる智恵」の数々を紐解いていきます。

この書評が、あなたの人生をより深く、豊かにするためのきっかけとなれば幸いです。

理論より行動、職人の無心に学ぶ生き方

私たちはつい、物事を始める前に完璧な理論や計画を求めてしまいがちです。

しかし、小林秀雄は、頭でっかちな理屈よりも、実践の中にこそ真実があることを見抜いていました。

高見沢潤子は、兄の思想を日本の「職人気質」に重ねて解説しています。

日本の昔からの職人気質というものは、ただいいものをつくるということだけしか、頭になかった。名前を知られようとか、金をもうけようとか、自分の地位を上げ、人気を得ようとかいう野心、目的は全く持たなかった。ただいいものを、自分でも満足し、ひとも気に入ってくれるようないいものをつくる、ということだけに全身全霊をかけた。芸術家もそうでなければならない、ということを、兄はいっているのである。(P.28「第一章 生きる智恵」)

この一節は、小林秀雄が評論「モオツァルト」などで繰り返し説いた芸術家の理想像を、見事に要約しています。

名声や富といった雑念を払い、ただひたすらに「いいものをつくる」という一点に魂を集中させる。

その無心な姿こそが、最も尊いのだと。

現代は、SNSなどを通じて誰もが自己表現できる時代です。

「いいね」の数やフォロワーの数が評価の指標となり、私たちは常に他者の目を意識して生きています。

しかし、この職人の姿勢は、そうした外部の評価から自由になることの大切さを教えてくれます。

本当に価値のある仕事、本当に充実した人生とは、他人にどう見られるかではなく、自分自身が全身全霊を傾けられる対象を見つけ、それに没頭する中でこそ得られるのかもしれません。

もちろん、そのような境地に達するのは容易なことではありませんが、この無心な職人の姿は、私たちが目指すべき一つの理想形として、心に留めておく価値があるでしょう。

死を意識するからこそ輝く「今」という時間

「死」というテーマは、多くの人にとって目を背けたいものかもしれません。

しかし、小林秀雄は、死を生と切り離されたものではなく、生の内に含まれる重要な要素として捉えていました。

彼は、鎌倉時代の随筆家、吉田兼好(よしだ・けんこう、1283年頃~1352年頃)の思想に深く共鳴しています。

死は、私の生に反した他人ではない。やはり私の生の知恵であらう。兼好が考へてゐたところも、恐らくさういふ気味合ひの事だ。でなければ、あれほど世の無常を説きながら、現世を生きる味ひがよく出た文章が書けたはずもない。(青年と老年)(P.41「第一章 生きる智恵」)

吉田兼好の代表作『徒然草』には、「死は前よりしも来らず、かねて後に迫れり」という有名な一節があります。

これは、死は予告通りに正面からやって来るのではなく、いつの間にか私たちの背後に迫っているものだ、という意味です。

だからこそ、いつ訪れるかわからない死を意識することで、かえって「今、この瞬間」を大切に、深く味わって生きようという気持ちが生まれるのです。

小林秀雄が指摘するように、兼好がただ世の儚さを嘆いていただけならば、あれほど生き生きとした、人生の機微に触れる文章は書けなかったでしょう。

死を意識することは、決して厭世的な思想に繋がるわけではありません。

むしろ、限りある生を、その一瞬一瞬を、最大限に輝かせるための「生の知恵」なのです。

私たちは日々の忙しさの中で、自分がいつか必ず死ぬという事実を忘れがちです。

しかし、時折立ち止まり、自らの生の有限性に思いを馳せること。それこそが、何気ない日常をかけがえのないものとして捉え直し、深く味わうための鍵となるのです。

解釈を手放し、あるがままを受け入れる勇気

現代社会は、あらゆる物事が分析され、解釈される「解釈過剰」の時代と言えるかもしれません。

私たちは、目の前にあるものを素直に感じ取る前に、まず「これはどういう意味か」「どう分析できるか」と考えてしまいがちです。

小林秀雄は、こうした知的な態度に潜む危険性を鋭く指摘していました。

あるがまゝのものを、そのまゝ喜んで受け容れる精神を尋常な精神だとすれば、さういふ喜びを否定し、与へられたものを享受する代りに、これを分析し解体し、様々に解釈しなければ気のすまぬ精神は、危険な病的な精神である。(文化について)(P.51「第二章 心の不思議」)

美しい花を見て、ただ「美しい」と感じる。

美味しいものを食べて、ただ「美味しい」と喜ぶ。それは、ごく当たり前の素直な心の働きです。

しかし、いつしか私たちは、その美しさを成分で分析したり、美味しさを論理的に説明したりしなければ、納得できなくなってしまいました。

小林秀雄は、こうした「解釈しなければ気のすまぬ精神」を「病的な精神」とまで断じています。

もちろん、分析や解釈が常に悪いわけではありません。学問や科学の発展は、その力によって成し遂げられてきました。

しかし、それが心の働きそのものを支配してしまうと、私たちは世界をありのままに受け取る喜びを失ってしまいます。

感動する前に、まず頭で理解しようとしてしまう。

この指摘は、情報にまみれ、批評家気取りで物事を語りがちな現代の私たちにとって、耳の痛い言葉ではないでしょうか。

時には知的な解釈を一旦脇に置き、子供のように素直な心で世界と向き合ってみる。

その勇気が、私たちの心を健やかに保つために必要不可欠なのかもしれません。

「聴く」とは、相手の魂に触れる真剣な行為

私たちは、「考える」ことは難しいことだと認識していますが、「見る」ことや「聴く」ことは、比較的簡単なことだと思い込んでいます。

しかし、小林秀雄によれば、それは大きな間違いです。

見ることも聴くことも、考へると同じやうに、難しい、努力を要する仕事なのです。(美を求める心)(P.64「第二章 心の不思議」)

ただ漫然と目や耳を通過させるだけでは、本当に「見た」ことにも「聴いた」ことにもなりません。

対象に意識を集中し、その本質を捉えようとする能動的な努力があって初めて、私たちは物事の真の姿に触れることができるのです。

これは、美術鑑賞や音楽鑑賞に限った話ではありません。

人と人とのコミュニケーションにおいても、全く同じことが言えます。

高見沢潤子は、兄の言葉として、特に「助言」を聴く際の心構えについて、次のように記しています。

どんな助言も人に強ひる権利はない。助言を実行うるしないは聞く人の勝手だ。それよりも先づ大事なことは、助言といふものは決して説明ではない、分析ではない、いつも実行を勧誘してゐるものだと覚悟して聞くことだ。親身になって話しかけてゐる時、親身になって聞く人が少い。これがあらゆる名助言の常に出会ふ悲劇なのだ。(作家志願者への助言)(P.71「第二章 心の不思議」)

この一節は、コミュニケーションの本質を突いています。

誰かに助言を求める時、私たちはしばしば、それを単なる情報や客観的な分析として受け取ろうとします。

しかし、本当に親身な助言とは、話し手が身を削って差し出している「実行への誘い」なのです。

その真剣な思いを受け止めず、聞き流したり、批評したりする態度は、話し手の心を深く傷つけます。

「親身になって聞く人が少い」という言葉は、私たち自身の胸に突き刺さります。

私たちは、他人の話を真剣に、自分のこととして聴いているでしょうか。

助言を求めた以上は、その言葉を全身で受け止め、実行するかどうかを真摯に検討する責任がある。

この当たり前のようでいて、忘れられがちな視点こそ、信頼に基づいた人間関係を築くための第一歩と言えるでしょう。

書かずにはいられない、魂を揺さぶる感動の力

「感動」という言葉は、日常的に使われますが、その本質とは一体何なのでしょうか。

小林秀雄は、本物の感動と、単なる一時的な興奮とを明確に区別していました。

彼にとって、真の感動とは、必ず表現行為へと繋がるものでした。

感動は心に止まって消えようとせず、而もその実在を信ずる為には、書くといふ一種の労働がどうしても必要の様に思はれてならない。書けない感動などといふものは、皆嘘である。たゞ逆上したに過ぎない、そんな風に思ひ込んで了って、どうにもならない。(ゴッホの手紙(序))(P.78「第三章 感動と情熱」)

この言葉は、表現者を目指す者にとって、非常に厳しくも、的確な指摘です。

心の中で「感動した」と思っていても、それを言葉や形にできなければ、それは単なる自己満足か、一過性の興奮に過ぎない、と小林は断言します。

本物の感動は、内側から突き上げてくる衝動となり、私たちを「書く」「描く」「作る」といった「労働」へと駆り立てるのです。

この衝動は、決して楽なものではありません。

自分の内にある漠然とした感動を、的確な言葉や形に置き換える作業は、大変な苦しみを伴います。

しかし、その苦闘の末に何かが生まれた時、私たちは初めて、自分の感動が本物であったことを確信できるのです。

この「書きたくてたまらない」という衝動こそ、あらゆる創造の原点です。

私たちは、日々の生活の中で心を揺さぶられる瞬間に、もっと敏感になるべきなのかもしれません。

そして、その感動を何らかの形で表現しようと試みること。

その小さな一歩が、人生をより創造的なものに変えていくのではないでしょうか。

「精いっぱい生きる」、その姿に真実と情熱は宿る

創造という行為は、何の抵抗もない安楽な場所からは生まれません。

むしろ、困難や葛藤の中で、もがき苦しむからこそ、本物の作品が生まれるのだと小林秀雄は考えていました。

そして、その根底にあるのが「精いっぱい生きる」という姿勢です。

「力は乏しくても、精いっぱい生きているものは真実である」

と兄はいった。精いっぱい生きている人には情熱があり、真実がある。(P.95「第三章 感動と情熱」)

この言葉は、私たちに大きな勇気を与えてくれます。

才能や能力の大小は問題ではない。

大切なのは、今ある自分の力を最大限に発揮して、ひたむきに生きているかどうか。

その姿そのものが「真実」であり、見る人の心を打つのです。

物理学者であり、随筆家でもあった中谷宇吉郎(なかや・うきちろう、1900年~1962年)は、小林秀雄自身を「その精神力を惜しみなく打ちこんでいる人間」と評しました。

小林の言葉に力があるのは、彼自身がまさに「精いっぱい生きる」ことを実践していたからに他なりません。

知の巨人が愛した、身体を動かすという「遊び」

小林秀雄というと、書斎にこもって難解な書物を読み解く、近寄りがたい知識人というイメージがあるかもしれません。

しかし、高見沢潤子が明かす兄の姿は、それだけではありませんでした。

遊ぶことも好きで、鎌倉へ行ってから、文士の仲間とテニスをやったり、野球をやったり、ゴルフは最後までやっていた。(P.102「第三章 感動と情熱」)

テニス、野球、ゴルフ。

『兄 小林秀雄との対話 人生について』では、水泳や登山、スキーについての既述も。

小林秀雄は、驚くほど活動的で、生涯を通じてスポーツを愛していました。これは非常に興味深い事実です。

知の巨人が、身体を動かす「遊び」を愛したという事実は、私たちに重要な示唆を与えてくれます。

精神的な活動と身体的な活動は、決して対立するものではなく、むしろ相互に補い合うものなのです。

一日中頭ばかり使っていては、思考もいずれ行き詰まってしまいます。

時には外に出て身体を動かし、汗を流すことで、心身のバランスが取れ、新たな発想や活力が生まれる。

小林秀雄の生き方は、健やかな精神は健やかな身体に宿る、という古からの真理を、改めて教えてくれているようです。

一度読んだだけでは何も見えていない、再読のすすめ

私たちは、一冊の本を読み終えると、それで「理解した」気になってしまいがちです。

しかし、本当にそうでしょうか。

高見沢潤子は、兄・小林秀雄が本居宣長(もとおり・のりなが、1730年~1801年)について執筆した際の姿勢を引き合いに出し、繰り返し読むことの重要性を説いています。

むずかしい、意味のとりにくい古典はなおさらであるが、古典でなくても、現代の作品を、本当によく理解するには、どうしても再読は必要である。私たちは始終、ききのがし、みのがし、よみ違い、とりちがいをしているのである。そしてそれに気がつかないでいることが多いのである。(P.118「第四章 言葉の生命」)

これは、読書に限らず、あらゆる学びに通じる真理です。

一度見聞きしただけで物事の全てを理解できる人間など、どこにもいません。

私たちは必ず何かを読み飛ばし、聞き逃し、そして勘違いをしています。

恐ろしいのは、その事実に自分自身が気づいていないことです。

再読、三読と回を重ねることで、初めて見えてくる風景があります。

以前は気づかなかった細部の描写、言葉の裏に隠された意味、そして作品全体の構造。

さらに、再読は作品の理解を深めるだけでなく、自分自身の変化に気づかせてくれる行為でもあります。

数年前に読んだ本を再読して、全く違う感想を抱いた経験は誰にでもあるでしょう。

それは、本が変わったのではなく、自分が変わった証拠です。

最近は、費用対効果や時間対効果を意味する「コスパ」「タイパ」が重視され、読書も要約サービスなどで済ませる風潮があります。

しかし、本当に価値のある知恵は、そうした手軽さの中にはありません。一冊の本とじっくり向き合い、繰り返し対話する。

その地道な営みこそが、私たちの血肉となる深い理解を育むのです。

究極の美は言葉を失わせ、人を沈黙させる

言葉を武器に、あらゆるものを批評してきた小林秀雄。

しかし、その彼が最も尊いと考えていたのは、皮肉にも言葉では表現しきれないものの領域でした。

「美は人を沈黙させる」

と兄はいった。また、

「芭蕉は、詩人にとって表現するとは黙する事だ、といふパラドックスを体得した詩人だ」

ともいっている。(P.134「第四章 言葉の生命」)

この逆説的な言葉は、美の本質を見事に捉えています。

本当に美しいもの、本当に心を揺さぶるものに出会った時、私たちは言葉を失います。

どんな言葉を尽くしても、その感動を表現しきれないことを悟り、ただ沈黙するしかない。

この沈黙こそが、最高の賛辞なのです。

江戸時代の俳人、松尾芭蕉(まつお・ばしょう、1644年~1694年)は、「言いおほせて何かある(全てを言い尽くして、そこに何が残るだろうか)」という言葉を残しました。

表現とは、全てを説明することではなく、むしろ余白を残し、受け手に想像させること。

芭蕉は、表現することが沈黙することであるという、この究極の真理を体得していました。

言葉の限界を知り尽くした批評家だからこそ、言葉を超えた沈黙の価値を、誰よりも深く理解していたのです。

この視点は、言葉が氾濫する現代において、私たちが忘れかけている大切な感覚を思い出させてくれます。

人生の目的は「良い生活様式」を手にすること

人生の目的とは何か。これは、古来より多くの哲学者が問い続けてきたテーマです。

高見沢潤子が結婚について悩んでいた時、小林秀雄は手紙で、古代ギリシャの哲学者アリストテレス(Aristotle、紀元前384年~紀元前322年)の言葉を引いて助言を送りました。

大体アリストテレスが言ったように、人生の目的は決してある独立した観念の裡にはないものだ。人間の幸不幸を定める生活様式の裡にあるのである。いい生活様式を得ればそれでいい。(P.152「第五章 人と人とのほんとうの関係」)

これは、非常に現実的で、地に足のついた人生観です。

私たちは、「幸福」や「成功」といったものを、どこか遠くにある抽象的なゴールのように考えがちです。

しかし、小林秀雄は、幸福とは観念の中にではなく、日々の具体的な「生活様式」の中にこそ宿る、と説きます。

朝起きて、仕事をし、食事をとり、人と話し、眠りにつく。

そうした日々の営みの積み重ね、そのスタイルそのものが、私たちの幸不幸を決定づけるのです。

どんなに高い理想を掲げていても、日々の生活が乱れていては、幸福にはなれない。

逆に、たとえ大きな目標がなくても、自分にとって心地よい「良い生活様式」を築くことができれば、それだけで人生は満たされる。

この考え方は、壮大な夢や目標が見つからずに悩んでいる人にとって、大きな救いとなるのではないでしょうか。

まずは自分の足元を見つめ、日々の暮らしを丁寧に整えていくこと。そこに、幸福な人生への確かな一歩があるのです。

「嫌い」という不毛な感情を手放す思考法

私たちは、人間関係や物事に対して、「好き」「嫌い」という感情で判断しがちです。

しかし、小林秀雄は、「嫌い」という感情がいかに不毛であるかを喝破しています。

尤も、嫌ひな作品とは、作品とは言へぬと判断した作品で、判断は直に無関心をもたらすから、私には嫌ひな作品といふものもない事になる。嫌ひという感情は不毛である。侮蔑の行く道は袋小路だ。(井伏君の「貸間あり」)(P.158「第五章 人と人とのほんとうの関係」)

一見すると、少し詭弁のように聞こえるかもしれません。

しかし、ここには物事に対する深い洞察があります。

小林にとって、「嫌いな作品」とは、そもそも「作品と呼ぶに値しない」と判断したものです。

そして、その判断を下した瞬間、彼の心はそこから離れ、「無関心」へと移行します。

つまり、彼の心の中には「嫌い」という感情が留まる余地がないのです。

「嫌い」という感情は、相手への執着を生み、私たちの心をネガティブなエネルギーで満たしてしまいます。

それはまさに「袋小路」であり、そこからは何も新しいものは生まれません。

それならば、合わないもの、価値がないと判断したものに対しては、執着せずにさっと手放し、無関心になる方がよほど建設的です。

この思考法は、人間関係のストレスを減らす上でも非常に有効でしょう。

全ての人を好きになる必要はない。

しかし、嫌いな相手に心を囚われ続けるのは、自分の人生の時間を無駄にしているのと同じこと。

その不毛さに気づき、上手に距離をとる知恵を身につけたいものです。

解釈を拒む美しさ、本居宣長の思想との共鳴

本書の終盤で、小林秀雄の思索は、再び本居宣長の思想へと回帰していきます。

宣長が生涯をかけて探求した「もののあはれ」という概念は、理屈による解釈を拒絶する、ありのままの感動の世界でした。

解釈を拒絶して動じないものだけが美しい、これが宣長の抱いた一番強い思想だ。解釈だらけの現代には一番秘められた思想だ。(無情といふこと)(P.185「第六章 大きな魂」)

桜の花がなぜ美しいのか。

それを科学的に分析することは可能ですが、その分析が桜の美しさそのものを説明することはありません。

美は、私たちの理屈や解釈を超えたところに、ただ厳然として存在しています。

宣長は、その「解釈を拒絶して動じないもの」にこそ、最高の価値を見出しました。

小林秀雄が、この思想を「解釈だらけの現代には一番秘められた思想だ」と評している点は、極めて重要です。

現代は、まさに宣長の時代とは比べ物にならないほどの「解釈だらけ」の時代です。

私たちは、あらゆるものを言語化し、意味づけし、理解可能なカテゴリーに分類しようとします。

しかし、その過程で、言葉にならないもの、解釈を拒むものの尊さを見失ってはいないでしょうか。

本居宣長や小林秀雄の言葉は、私たちに、頭で理解することだけが全てではない、と教えてくれます。

ただ感じ、ただ受け入れ、そして言葉を失って沈黙する。そうした経験の中にこそ、世界の本当の美しさが隠されているのかもしれません。

おわりに:「生かされること」の意味

本書『生きること生かされること 兄 小林秀雄の心情』は、難解とされる小林秀雄の思想世界への、最高の入門書であり、同時に、その深淵を垣間見せてくれる奥深い一冊です。

妹である高見沢潤子の、愛情と尊敬に満ちた筆致を通して、私たちは、批評の神様の人間味あふれる素顔に触れることができます。

そして、彼女が選び抜いた兄の言葉の数々は、まるで磨き上げられた宝石のように、私たちの心に直接響いてきます。

本書で紹介されている小林秀雄の言葉は、どれも現代社会が抱える問題点や、私たちが忘れがちな人生の真理を、鋭く突きつけてきます。

しかし、その指摘は決して冷たいものではなく、常に人間への深い洞察と温かい眼差しに裏打ちされています。

情報に流され、他人の評価に惑い、自分自身の感覚を見失いがちな今、小林秀雄の言葉は、自分の足でしっかりと立ち、自分の頭で考え、自分の心で感じるための、揺るぎない支えとなります。

本書を読む体験は、単なる読書に留まりません。

それは、小林秀雄という偉大な知性との対話であり、自分自身の生き方を深く問い直す旅でもあります。

読み終えた時、私たちはきっと、その言葉に「生かされること」の意味を、静かに噛みしめていることでしょう。

書籍紹介

関連書籍

関連スポット

天ぷら ひろみ

神奈川県鎌倉市にある天ぷら料理店。小林秀雄が好きな食材を使った天ぷら丼「小林丼」がある。鎌倉にゆかりのある文豪などが通ったというお店。

注文から提供までは、時間がそれなりに掛かるので、心の準備をしておくと良い。私の場合はランチの時間帯で、注文してから「小林丼」が出てくるまで、40分くらいは掛かったかも。

公式サイト:天ぷら ひろみ

東慶寺

東慶寺は、神奈川県鎌倉市山ノ内にある臨済宗・円覚寺派の寺院。小林秀雄の墓、また父親・小林豊造の墓がある。その他に多くの文人の墓も。駆け込み寺、縁切り寺としても有名。

公式サイト:東慶寺