- 人間の中心は「情緒」

- 真の愛情、幸福の形

- 自分の経験を信じる

- 読書と歴史の真の意味

高見沢潤子の略歴・経歴

高見沢潤子(たかみざわ・じゅんこ、1904年~2004年)

作家。文芸評論家・小林秀雄(こばやし・ひでお、1902年~1983年)の妹。漫画家・田河水泡(たがわ・すいほう、1899年~1989年)の妻。

旧姓は小林(こばやし)。本名は冨士子(ふじこ)。東京都の生まれ。東京女子大学英文科を卒業。クリスチャン。

小林秀雄の略歴・経歴

小林秀雄(こばやし・ひでお、1902年~1983年)

文芸評論家。

東京都千代田区の生まれ。白金尋常小学校、東京府立第一中学校(現在の日比谷高校)を卒業、第一高等学校の受験に失敗、翌年に合格し、第一高等学校文科丙類に入学。東京帝国大学文学部仏文科を卒業。

『兄 小林秀雄との対話 人生について』の目次

第一部

Ⅰ ある春の日に―大和ごころとは―

Ⅱ 個性というもの

Ⅲ ある秋の日に―女性と愛情―

第二部

Ⅰ 美について

Ⅱ 批評精神について

Ⅲ 読書について

Ⅳ ことばについて

Ⅴ 歴史について

Ⅵ 古典について

第三部

Ⅰ 人生とはなにか―生きる意味―

Ⅱ 若さ

Ⅲ 時間とのつきあい

第四部

Ⅰ 人間としての兄

Ⅱ 兄の少年時代

Ⅲ 兄の青年時代

Ⅳ 大いなる魂

【参考資料―1】初刊本まえがき

【参考資料―2】講談社現代新書版あとがき

高見沢潤子略歴

小林秀雄年譜

『兄 小林秀雄との対話 人生について』の概要・内容

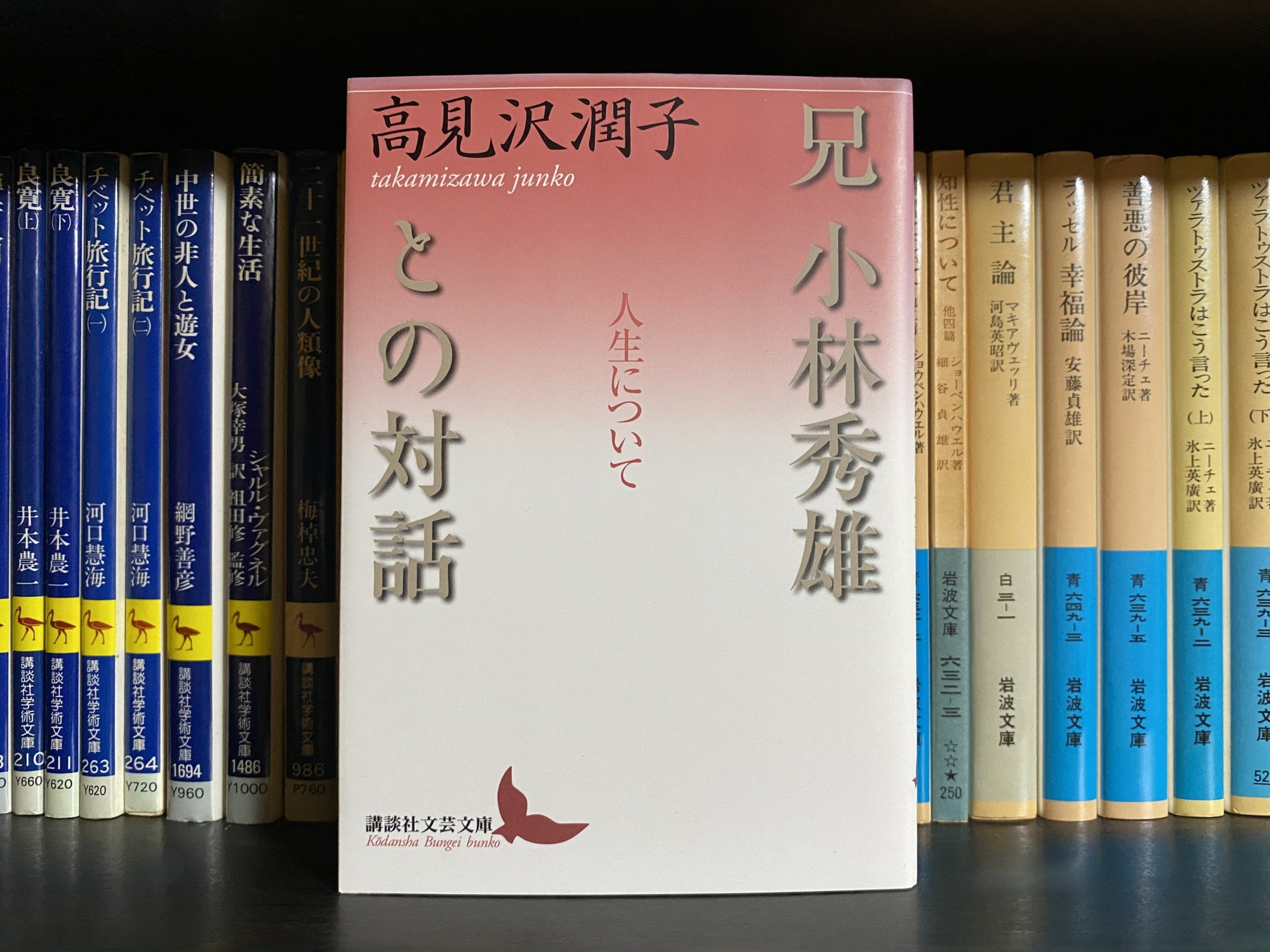

2011年10月7日に第一刷が発行。講談社文芸文庫。242ページ。

副題は「人生について」。

1968年6月に刊行した単行本を文庫化したもの。

『兄 小林秀雄との対話 人生について』の要約・感想

- 小林秀雄が語る「大和ごころ」の神髄

- 胸に温泉がわくような「真の愛情」とは

- 自分の経験を信じる「批評精神」の源泉

- 本が人間に変わる「究極の読書術」

- なぜトルストイを読むべきなのか?

- 歴史は自分を映し出す「鏡」である

- 古典が常に「最新」である理由

- 小林秀雄の「告白者」として生きる道

- 文豪の意外な一面、スポーツ愛

- 自殺の淵から生還した青年時代

- 高見沢潤子が見た中原中也の姿

- 志賀直哉との交流、奈良での再起

- なぜ今、小林秀雄を読むべきなのか

現代を生きる我々にとって、「人生とは何か」「どう生きるべきか」という問いは、あまりにも大きく、そして普遍的である。

情報が溢れ、価値観が多様化する中で、確固たる自分の軸を見つけることは容易ではない。そんな時代だからこそ、一人の偉大な批評家の言葉に耳を傾けてみる価値があるのではないだろうか。

その人物とは、小林秀雄(こばやし・ひでお、1902年~1983年)である。

小林秀雄の文章は、しばしば「難しい」「難解だ」と評される。しかし、その思考の深さ、物事の本質を鋭く射抜く洞察力は、多くの知識人や読書家を魅了し続けてきた。

彼の言葉は、時代を超えて我々の心に突き刺さる力を持っている。

今回紹介する一冊は、そんな小林秀雄の思想と人間性に、最も優しく触れることができるかもしれない特別な本である。

著者は、小林秀雄の実の妹である高見沢潤子(たかみざわ・じゅんこ、1904年~2004年)。

この本は、妹という最も身近な存在の視点から、兄・小林秀雄の言葉や思い出を綴ったものである。

そこには、難解な批評家としてではなく、一人の人間としての小林秀雄の温かみや苦悩、そして意外な素顔が描き出されている。

この記事では、本書の中から珠玉の言葉を引用し、その深い意味を読み解いていく。読書、歴史、愛情、そして人生そのものについて、小林秀雄が何を語ったのか。

この記事を読み終える頃には、あなたの心の中に、明日を生きるための確かな光が灯っていることだろう。

小林秀雄の難解さという壁を乗り越え、その思想の神髄に触れる旅へ、さあ、出発しよう。

小林秀雄が語る「大和ごころ」の神髄

我々日本人が古くから大切にしてきた精神性、「大和ごころ」。

その本質とは一体何なのだろうか。小林秀雄は、科学や論理だけでは捉えきれない、人間の根源的な部分にその答えがあると考えていたようだ。

本書の中で、高見沢潤子は、小林秀雄が数学者・岡潔(おか・きよし、1901年~1978年)の言葉に深く共感していたことを記している。

「数学者の岡潔は“人間が人間である中心になるものは、科学性でももなければ、論理性でもなく、理性でもない、情緒だ”とまでいっている。理性第一の学問をしている人が、そういうことをいっていることをよく考えてみなければならない。」(P.19「Ⅰ ある春の日に―大和ごころとは―:2 情緒」)

数学という、論理と理性の極致ともいえる分野の研究者が、「人間の中心は情緒だ」と断言している。この逆説的な言葉の重みを、小林秀雄は我々に問いかける。

現代社会は、効率性や合理性、論理的な正しさを過度に重視する傾向にある。

しかし、本当に大切な決断や、人と人との深い繋がりは、理屈だけでは説明できない「情緒」によって動かされているのではないだろうか。

それは、美しいものを見て心が震える感覚や、誰かの痛みに寄り添いたいと思う気持ち、あるいは言葉にならない直感や直観といったものかもしれない。

小林秀雄は、こうした論理を超えた心の働きこそが、人間を人間たらしめている中心的な要素であり、見失ってはならないものだと考えていたのである。

科学や理性を否定するのではなく、それらと同等以上に「情緒」の価値を認識すること。

そこに、現代人が忘れかけている、豊かで深い人間性を回復する鍵が隠されているのかもしれない。

胸に温泉がわくような「真の愛情」とは

「愛情」とは、実に様々な形を持つ。情熱的な恋愛もあれば、家族を思う静かな愛もある。本書では、ある夫婦の逸話を通して、献身的で深い愛情の形が描かれている。

それは、医学博士であり随筆家でもあった永井隆(ながい・たかし、1908年~1951年)と、その妻・緑(みどり、1908年~1945年)夫人の物語である。

夫の研究に献身的に尽くした妻。その姿を見ていた永井博士の心境を、高見沢潤子が紹介している。

夫の研究論文が雑誌に掲載されることが、妻にとって何よりの喜び。

彼女は論文の専門的な内容は理解できなかったが、そこに夫の命が削り込まれていることを感じ取り、涙を浮かべて読んでいた。

そんな妻の姿を、赤ん坊を抱きながら見ていた永井博士は、次のように述懐したという。

“胸の中に温泉がわくような思いにひたっていた”(P.44「Ⅲ ある秋の日に―女性と愛情―:3 愛情について」)

この「胸の中に温泉がわくような思い」という表現は、なんと見事だろうか。激しく燃え上がるような感情ではない。

しかし、心の奥底からじんわりと、温かく、そして尽きることなく湧き出てくるような、深く満たされた愛情がそこにはある。

相手のすべてを理解できなくとも、その存在そのもの、その生き様を全身で肯定し、支えたいと願う心。

そして、その想いが確かに相手に伝わっていると感じた時の、静かで、しかしこの上ない幸福感。これこそ、人間関係における最も美しい瞬間のひとつではないだろうか。

この逸話は、単なる夫婦の美談にとどまらない。

他者と真に関わるということはどういうことか、見返りを求めない純粋な愛情とは何かを、我々に静かに教えてくれるのである。

自分の経験を信じる「批評精神」の源泉

小林秀雄は、日本を代表する文芸評論家である。彼の批評の根底には、どのような精神が流れていたのだろうか。

それは、他人の評価や権威に惑わされず、自分自身の感覚と経験を絶対的に信じるという、極めて実直な姿勢だった。

高見沢潤子は、兄から受けた忘れられない言葉として、万葉集に言及した際の一節を記している。

「万葉集の歌がすばらしいのは、自分が信じた生きかたをうたっているからなんだ。自分の経験をたいせつにして、自分の生きかたを信じるようにしろ。」(P.60「Ⅱ 批評精神について:1 忘れられない兄のことば」)

この言葉は、力強く、そして優しい。

万葉集の歌人たちは、他人の真似ではない、自分自身の生活の中で生まれた偽りのない感情を歌にした。

だからこそ、その歌は千年の時を超えて我々の心を打つのだ、と小林秀雄は言う。

そして、その精神は、そのまま我々の生き方にも通じる。情報過多の現代において、我々はつい「正解」を外に求めてしまいがちだ。

しかし、本当に価値があるのは、自分自身が実際に感じ、考え、悩み、そして得た「経験」なのである。

自分の経験を大切にし、そこから生まれた自分の生き方を信じること。それは、時に孤独な道かもしれない。

しかし、その先にしか、本物の人生は開かれない。小林秀雄のこの言葉は、迷いの中にいる我々の背中をそっと、しかし力強く押してくれる。

批評とは、対象を分析し裁断することだけではない。

対象と真摯に向き合い、自分自身の経験と照らし合わせることで、新たな価値を発見する営みなのだ。その原点が、この言葉に凝縮されている。

本が人間に変わる「究極の読書術」

読書とは、単に文字を追う行為ではない。では、その神髄とは何なのか。小林秀雄は、読書を通じて、作品の向こう側にいる「人間」そのものと出会うことだと語る。

高見沢潤子は、兄が実践してきた読書の方法について、次のように書き留めている。

「作品は目の前にあり、人は奥のほうにいる。一生懸命に熟読していれば、本が本に見えないで、それを書いた人間に見えてくる。いいかえれば、人間から出て、文学となったものを、もう一度人間にかえすことが、読書の技術なんだ。」(P.75「Ⅲ 読書について:2 兄が実行してきた読書法」)

これは、読書の本質を突いた、驚くべき洞察である。

作品とは、作者という一人の人間の中から、その苦悩や喜び、思想や人生観が結晶化して生まれたものだ。

だからこそ、我々読者が作品をただひたすらに、一心に読み込むことで、その文字の連なりは再び生身の「人間」の姿を現すという。

つまり、優れた読書とは、作者との対話なのである。

作品という媒体を通して、我々は作者の魂に触れ、その思考の軌跡を追体験する。その過程で、我々は作者という人間を自分の中に再構築していく。

作品と作者は不可分であり、作品を読むことは、その作者という人間を深く知ることと同義なのだ。

この「読書の技術」は、我々の読書体験を根底から変える力を持っている。

ただ情報を得るため、あるいは娯楽として本を読むのではなく、一人の人間と真剣に向き合うような覚悟で本と対峙する。

そうすることで、本は単なる紙の束ではなく、我々の人生を豊かにする、かけがえのない師や友人となり得るのである。

なぜトルストイを読むべきなのか?

小林秀雄は、何を読んだら良いかと問われると、決まってある作家の名を挙げたという。その作家とは、ロシアの文豪レフ・トルストイ(Lev Tolstoy、1828年~1910年)である。

彼の読書に関するアドバイスは、極めて具体的かつ大胆なものだった。

「なにを読んだらいいかってきかれるたびに、『トルストイ全集』を買って、半年ばかりなにも読まずに、それだけよみなさい、っていったものだ。しかし、それを実行した人はひとりもないね。実際に読んでみなけりゃ、どういう得があるか、けっしてわかるもんじゃないよ。読書ばかりじゃない。この世は、実際にやってみなければわからないことだけでなりたっている。」(P.76「Ⅲ 読書について:2 兄が実行してきた読書法」)

半年間、他の本には一切目もくれず、『トルストイ全集』だけを読み続ける。

これは、現代人にとってはあまりにも非効率で、無謀な挑戦に思えるかもしれない。しかし、小林秀雄が本当に伝えたかったのは、この「実行すること」そのものの重要性だった。

彼は、このアドバイスを誰も実行しなかった、と少し寂しげに語る。頭でその価値を理解しようとしても意味がない。

実際にやってみなければ、そこから何が得られるかは絶対に分からないのだ、と。

この言葉は、読書論にとどまらず、人生のあらゆる局面における真理を突いている。

我々は、行動する前に情報を集め、リスクを計算し、効率的な方法を探そうとする。

しかし、人生における本当に大切なこと、血肉となるような経験は、理屈や知識を超えた「実践」の中にしかない。

なぜトルストイなのか。それは、彼の作品が人間の生と死、愛と憎しみ、信仰と懐疑といった、人生の根源的なテーマを壮大なスケールで描いているからだろう。

その世界に半年間どっぷりと浸かるという「経験」は、小手先の読書術やノウハウでは到底得られない、人間理解の深化をもたらすに違いない。

小林秀雄は、そのことを身をもって知っていたのである。

歴史は自分を映し出す「鏡」である

歴史の学習と聞くと、年号や人名を暗記し、過去の出来事を客観的な事実として学ぶことを想像する人が多いかもしれない。

しかし、小林秀雄にとって、歴史を学ぶ意味は全く異なる場所にあった。

彼によれば、歴史とは、自分自身を映し出す「鏡」に他ならない。

昔は、歴史のことを鏡といったんだ。『大鏡』とか『増鏡』とか、みんな歴史物語だ。歴史の中には、たくさんの見ず知らずの人間たちが出てくるが、実は、鏡に自分が映るように、その人間たちのなかに、自分が映っているのだ。客観的に歴史を見るなんて意味をなさないよ。歴史という鏡のなかに自分をみるんだからね。これが、ほんとうの、歴史を学ぶ、ということなんだよ。(P.G96「Ⅴ 歴史について:2 子を失った母親の悲しみ」)

なんと刺激的な歴史観だろうか。

『大鏡』や『増鏡』といった歴史物語の題名が、単なる比喩ではなく、歴史の本質そのものを表しているというのだ。

歴史上の人物たちの行動や決断、その喜びや悲しみの中に、我々は自分自身の姿を発見する。彼らが直面した葛藤は、形を変えて現代を生きる我々もまた抱えている。

彼らの成功や失敗から、我々は人生の教訓を学ぶ。

つまり、歴史を学ぶことは、過去の事実を知ることではなく、歴史という壮大な鏡を通して「自分とは何か」を知るための営みなのである。

この視点に立てば、「客観的に歴史を見る」という態度がいかに無意味であるかが分かる。

我々は常に、自分自身の価値観や問題意識というフィルターを通してしか歴史を見ることができない。

むしろ、その主観性を積極的に利用し、歴史上の人物たちと対話し、自分事としてその時代を生き直すことこそが、真の歴史学習なのだ。

歴史は、もはや退屈な暗記科目ではない。それは、自己発見と人間探求のための、尽きることのない宝庫となる。

古典が常に「最新」である理由

「古典」と聞くと、古くて時代遅れなもの、現代とは関係のないもの、というイメージを持つ人もいるかもしれない。

しかし、小林秀雄は、古典とは常に新しくなり続ける、生き物のような存在だと喝破する。

彼の古典観は、我々の固定観念を鮮やかに覆す。

古典は、その時代にかつてあったままの性格で長生きするんではなく、後世が、これにつけ加えるものによって、生きるんだ。なにをつけ加えるかっていうと、後世は、その時代時代に応じて、いろいろな感じかた、ニュアンスの完璧性を、古典につけ加えるんだ。(P.104「Ⅵ 古典について:2 古典は現代によって完璧に」)

古典は、博物館に飾られた剥製のように、書かれた当時の姿のまま存在しているのではない。

そうではなく、後世の読者たちが、その時代ごとの新しい感受性や解釈を「つけ加える」ことによって、生き生きと呼吸し続けるのだという。

例えば、平安時代の中期に紫式部(むらさき・しきぶ、生没年不詳)によって書かれた『源氏物語』は、千年の時を超えて読み継がれているが、その読まれ方は一様ではない。

かつては宮廷の雅な恋愛物語として読まれたかもしれないが、現代では登場人物たちの複雑な心理が精神分析の対象となったり、光源氏の行動が現代の倫理観から批判的に再検討されたりもする。

海外の例として、ウィリアム・シェイクスピア(William Shakespeare、1564年~1616年)の戯曲は、400年以上前に書かれたにもかかわらず、今なお世界中で上演され、新たな解釈で人々を魅了している。

それは、現代の我々が、現代的な視点からそこに新たな意味や「ニュアンスの完璧性」を見出しているからに他ならない。

つまり、古典は読者との共同作業によって、常に「最新」のものとして生まれ変わり続けるのである。

古典を読むという行為は、過去の遺産を受け取るだけではない。我々自身が、その古典の生命を未来へと繋いでいく、創造的な営みの一部となるのだ。

この考え方は、我々に古典への新しい扉を開いてくれる。古典とは、乗り越えるべき高い壁ではなく、我々の参加を待っている、開かれたテクストなのである。

そう思えば、これまで敬遠していた難解な古典にも、挑戦してみようという勇気が湧いてくるではないか。

小林秀雄の「告白者」として生きる道

人生の目的や生きがいを、人はどう見つければ良いのか。

小林秀雄は、その問いに対して、高邁な理想を語る「説教者」としてではなく、自分自身の生き様を示す「告白者」としての道を選んだ。

彼は、自身の文学者としての姿勢を、高見沢潤子にこう語っている。

わたしは文学者としてたいくつしないですむ道を見つけようとしている。それもわたしなりのやりかたでだ。わたしはただ告白者なので、説教者じゃない。(P.124「Ⅰ 人生とはなにか―生きる意味―:3 生きがい」)

この言葉の背景には、多くの人々が「無気力にたいくつしている」という現実への洞察がある。

生きる意味を見出せず、ただ時間を浪費している人々に対して、上から目線で「こう生きるべきだ」と教え諭すことはしない。

そうではなく、自分自身がまず「たいくつしないですむ道」、つまり夢中になれる、没頭できる何かを見つけ、その格闘の様をありのままに「告白」する。

それが、小林秀雄の選んだ道だった。

「告白者」という言葉には、誠実さと謙虚さが滲む。

自分の弱さや迷いも含めて、すべてをさらけ出す。その赤裸々な姿が、結果として、同じように悩む人々の心を打ち、生きるヒントを与えることになる。

これは、あらゆる仕事や生き方に通じる姿勢ではないだろうか。

人に何かを教えたり、導いたりする立場にある人間は、立派な「説教者」であろうとするあまり、自分自身の言葉を失ってしまうことがある。

しかし、本当に人の心を動かすのは、完璧な理論や正論ではなく、一人の人間が懸命に生きる姿そのものなのだ。

退屈しない人生を送ること。自分が心から熱中できる仕事を見つけ、それに生命を燃やすこと。それ自体が、周囲への何よりのメッセージになる。

小林秀雄のこの言葉は、生きがい探しの本質を我々に示唆している。

文豪の意外な一面、スポーツ愛

小林秀雄と聞けば、多くの人は書斎にこもり、難解な書物と格闘する知の巨人の姿を思い浮かべるだろう。

しかし、本書はそんな我々の画一的なイメージを心地よく裏切ってくれる。実は、彼は生涯を通じてスポーツを愛した、活動的な一面を持っていたのだ。

高見沢潤子は、兄の意外な素顔を生き生きと描写している。

兄は、スポーツがすきで、少年時代からよくやっていた。野球は、一中(今の日比谷高校)時代すでに硬球でやっていたし、一高時代、母が鎌倉に療養にいっていたので、夏はよく泳いだ。わたしも兄から泳ぎを教わった。登山も、中学生時代に雲取山で遭難したのにこりもせず、北アルプスをはじめ、ずいぶんたくさんの山を登った。穂高縦走のときは、すごい雷にあい、もうすこしで感電するところだった。(P.160「Ⅰ 人間としての兄:1 一瞬一瞬が兄の全部」)

野球、水泳、登山、さらにはスキーまで。

遭難しかけたり、感電しそうになったりという危険な目に遭いながらも、彼は自然の中で体を動かすことをやめなかった。

このエピソードから伝わってくるのは、書斎のイメージとはかけ離れた、生命力に溢れた小林秀雄の姿である。

彼は「生活を楽しむ、やりたいことをやる、喜んでやる」ことが、「立派な仕事の根本になる」と語っていたという。

知的な思索と身体的な活動は、彼の中では決して切り離されたものではなかった。

むしろ、生きることを全身で楽しむエネルギーこそが、彼の深い思索の源泉となっていたのだろう。

文学者とスポーツというと、あまり結びつかないかもしれない。

しかし、漕艇選手としてオリンピックに出場した田中英光(たなか・ひでみつ、1913年~1949年)。

野球をこよなく愛し、多くの野球用語を翻訳した正岡子規(まさおか・しき、1867年~1902年)。

学生時代にボートに打ち込んだ尾崎放哉(おざき・ほうさい、1885年~1926年)など。

探せばその例は少なくない。

小林秀雄のスポーツ愛は、彼の批評が決して頭でっかちな観念の産物ではなく、生きた身体を通して得られた実感に根差していたことを物語っている。

自殺の淵から生還した青年時代

今日、我々が知る批評家・小林秀雄の姿からは想像もつかないが、彼の青年時代は、死の誘惑と隣り合わせの、壮絶な苦悩の中にあった。

その背景には、若き日の友情と恋愛が複雑に絡み合っていた。

高見沢潤子は、兄が後年、非常に体を大事にするようになったことに触れ、その対比として衝撃的な過去を匂わせている。

あとでふれるつもりだが、若い時には、ずいぶんでたらめと見えるような生活をし、ある時は、自分のいのちさえ断とうと思ったことのある兄が、今では、からだをひじょうにだいじにしている。長生きをしていい仕事をしたいからだという。(P.166「Ⅰ 人間としての兄:4 仕事に生命をかける」)

「自分のいのちさえ断とうと思った」。この一文は、我々の知らない小林秀雄の暗い側面を浮かび上がらせる。

巻末の年譜によれば、それは1925年、彼が23歳の時のことだった。

東京帝国大学に入学し、後に昭和文学を代表する詩人となる中原中也(なかはら・ちゅうや、1907年~1937年)と、その恋人であった長谷川泰子(はせがわ・やすこ、1904年~1993年)と出会う。

そして、小林は長谷川泰子と恋に落ち、中原中也との間で激しい三角関係に陥る。

その苦悩があったのかもしれない。

この事実は、彼の批評に潜む、人間の存在そのものへの問いや、生と死への深い洞察が、単なる思弁ではなく、彼自身の壮絶な実体験に根差していることを示している。

自殺の危機から生還した彼は、その後、腸捻転で大手術を受けるなど、肉体的な危機も経験する。死の淵を覗き込んだ青年は、後年には「長生きをしていい仕事をしたい」と願うようになる。

この劇的な転換の中に、我々は一人の人間が苦悩を乗り越え、自らの使命を見出していく過程を見ることができる。

彼の言葉が持つ重みは、こうした壮絶な人生経験によって裏打ちされているのだ。

高見沢潤子が見た中原中也の姿

小林秀雄の青年時代を語る上で、詩人・中原中也の存在は欠かせない。

二人は、一人の女性をめぐって激しく対立しながらも、互いの才能を認め合う、ライバルであり続けた。

本書には、妹である高見沢潤子の目に映った、若き日の中原中也の鮮烈なポートレートが残されている。

飲み仲間に、女の子のようにおかっぱにして、前髪を眉毛のところまでたらした、小がらな、青白い、少年のような青年がいた。いつも、酔っぱらっていた。酔って大きな声で、けんかをふっかけるような調子で、議論をしていた。(P.195「Ⅲ 兄の青年時代:2 死の苦悩」)

おかっぱ頭で、青白い顔の少年のような青年。

常に酔っていて、喧嘩腰で議論をふっかける。この数行の描写だけで、繊細で、破滅的で、そして純粋な魂を持った詩人の姿が目に浮かぶようだ。

高見沢潤子は、さらに微笑ましいエピソードを付け加えている。

この青年、つまり中原中也は、小林家にいた三毛猫を捕まえては、「やい、哲学者!」と大声で呼びかけていたという。

文学史上の大事件として語られがちな二人の関係も、こうした日常の断片から見つめ直すと、より人間的な、体温のある物語として我々の胸に迫ってくる。

本書は、小林秀雄だけでなく、彼を取り巻く人々をも生き生きと描き出すことで、昭和という時代の文学空間そのものを立体的に見せてくれるのである。

志賀直哉との交流、奈良での再起

長谷川泰子との破滅的な同棲生活は、約三年で終わりを告げる。

心身ともに疲れ果てた小林秀雄は、文字通り彼女のもとから「逃げ出し」、新たな生活の場を求めて関西へと向かった。

その苦しい時期に、彼を支えたのが、「小説の神様」と称された文豪・志賀直哉(しが・なおや、1883年~1971年)だった。

高見沢潤子は、兄が当時住んでいた奈良での様子を手紙で知ったと記している。

それからまもなく、兄は奈良へ移った。そのころ、奈良に住んでいた志賀直哉さんにも、ずいぶんおせわになったらしい。(P.203「Ⅲ 兄の青年時代:3 勝利への脱出」)

小林秀雄と志賀直哉。批評の神様と小説の神様。

この二人の間に交流があったという事実は、文学ファンにとって興味深いものであろう。当時の志賀直哉は、すでに文壇の大御所として確固たる地位を築いていた。

一方の小林秀雄は、まだ世に出る前の、傷ついた一青年に過ぎない。

どのような世話になったのか、具体的な記述は少ない。

しかし、人生のどん底にあった若い才能が、古都・奈良の静かな環境と、偉大な先達との交流の中で、少しずつ自分を取り戻し、再起へのエネルギーを蓄えていったであろうことは想像に難くない。

この奈良での時期がなければ、後の批評家・小林秀雄は生まれなかったかもしれない。

人生における出会いの重要性を、このエピソードは教えてくれる。苦しい時に手を差し伸べてくれる人の存在、そして、自分を見つめ直すための静かな時間と場所。

それらが、一人の人間が大きな飛躍を遂げるための、不可欠な土台となることがあるのだ。

なぜ今、小林秀雄を読むべきなのか

ここまで、書籍『兄 小林秀雄との対話 人生について』を道標に、小林秀雄の思想と人生の断片を巡る旅をしてきた。

彼の言葉は、現代を生きる我々にとって、多くの示唆に富んでいることを感じていただけたのではないだろうか。

本書の最大の魅力は、なんといっても著者・高見沢潤子の温かく、柔らかい筆致にある。

彼女は「講談社現代新書版あとがき」で、この本を「出来るだけ若い学生たちに、特に高校生の方たちに読んで頂きたいために書いた」と述べている。

その言葉通り、本書は難解という小林秀雄のイメージを払拭し、彼の思想の核心部分を、驚くほど分かりやすく伝えてくれる。

妹だからこそ知る人間・小林秀雄の意外な素顔。スポーツを愛し、自然を愛し、苦悩の末に自殺の淵から生還した一人の男の姿。

そうした人間的な側面を知ることで、彼の批評の言葉は、単なる難解な文章ではなく、血の通った、切実なメッセージとして我々の心に響いてくる。

人生とは何か。読書や歴史、古典とどう向き合うべきか。真の愛情や批評精神とは何か。

これらの問いに、小林秀雄は安易な答えを与えてはくれない。

しかし、彼が「告白者」として示してくれた生き様そのものが、我々一人ひとりが自分の答えを見つけるための、力強いヒントとなるはずだ。

情報が瞬時に消費され、物事の本質が見えにくくなっている現代だからこそ、小林秀雄のように、自分の目で見て、自分の頭で考え抜いた人間の言葉に触れる必要がある。

『兄 小林秀雄との対話 人生について』は、そのための最良の入門書である。

この一冊を手に取り、偉大な批評家との対話を始めることで、あなたの日常は、より深く、豊かなものに変わっていくに違いない。

書籍紹介

関連書籍

関連スポット

天ぷら ひろみ

神奈川県鎌倉市にある天ぷら料理店。小林秀雄が好きな食材を使った天ぷら丼「小林丼」がある。鎌倉にゆかりのある文豪などが通ったというお店。

注文から提供までは、時間がそれなりに掛かるので、心の準備をしておくと良い。私の場合はランチの時間帯で、注文してから「小林丼」が出てくるまで、40分くらいは掛かったかも。

公式サイト:天ぷら ひろみ

東慶寺

東慶寺は、神奈川県鎌倉市山ノ内にある臨済宗・円覚寺派の寺院。小林秀雄の墓、また父親・小林豊造の墓がある。その他に多くの文人の墓も。駆け込み寺、縁切り寺としても有名。

公式サイト:東慶寺